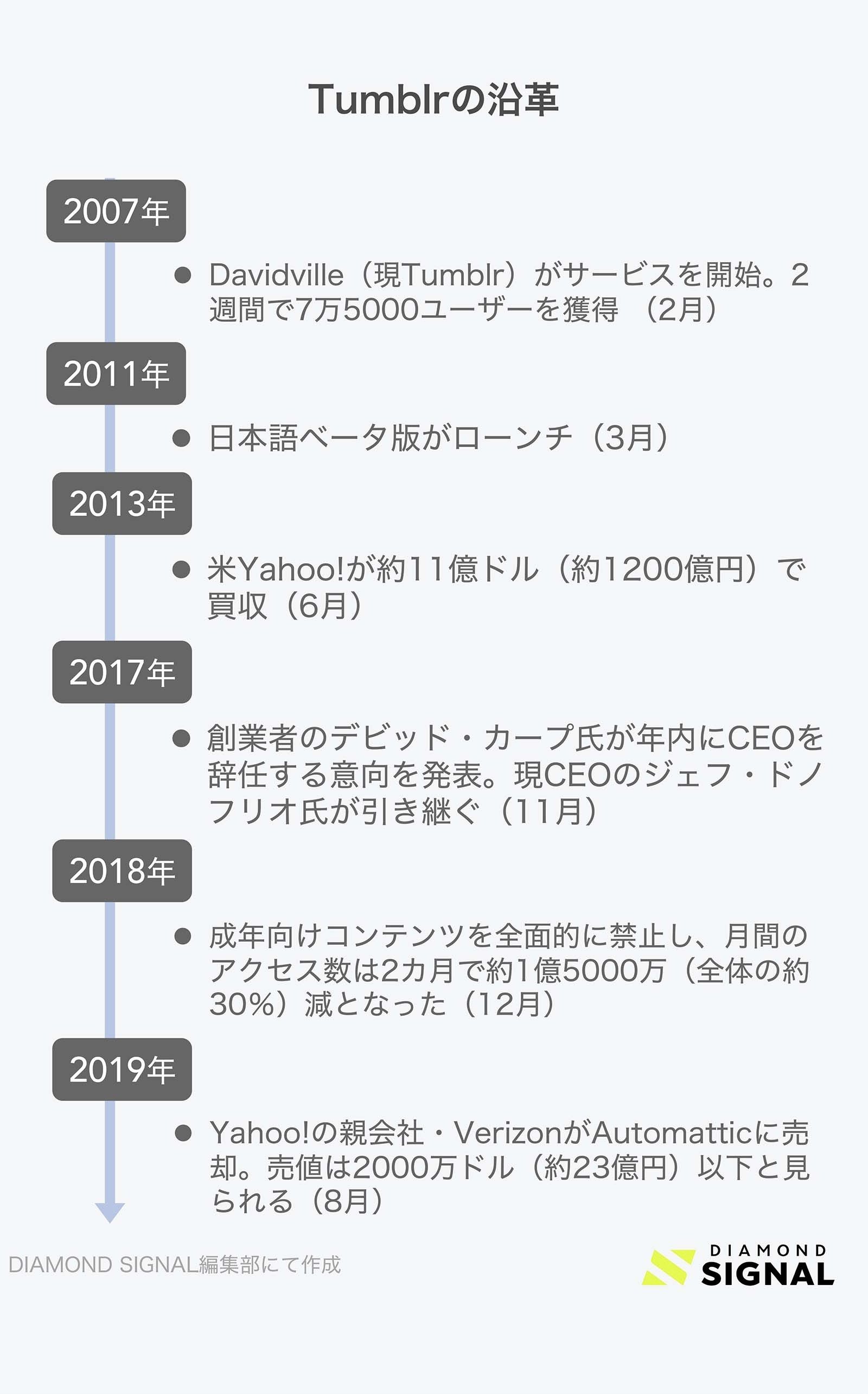

米国発のブログプラットフォーム「Tumblr(タンブラー)」を覚えているだろうか。Tumblrはテキストや画像、動画を投稿したり、他のユーザーの投稿をTwitterのリツイートのように再投稿できる「リブログ」といった機能で投稿の敷居を下げているのが特徴のサービス。2007年のローンチからわずか2週間で7万5000ユーザーを集めた。2010年代初頭には膨大な数のミームやGIF動画がTumblr上で生まれるなど、当時はインターネットカルチャーの醸成や浸透にとって欠かせない場所だった。

2013年には米Yahoo!が11億ドル(約1200億円)で買収し話題となったTumblrだが、以降は失速。特に2018年の凋落ぶりは凄まじく、成年向けコンテンツを全面的に禁止した結果、月間のアクセス数はたったの2カ月で約1億5000万(全体の約30%)減となった。

そして2019年、Yahoo!の親会社であるVerizonはコンテンツマネジメントシステム(CMS)の「WordPress」を運営するAutomatticにTumblrを売却した。米ニュースメディア「Axios」によれば、売値は2000万ドル(約23億円)以下。そのためTumblrの買収はいまやYahoo!の失策の1つに数えられている。

紆余曲折あり、今ではすっかり忘れ去られてしまった印象のTumblr。だが、実はここ最近、Z世代(1990年後半から2010年代初頭までに生まれた人々)による利用が増加しているのをご存じだろうか。Tumblr CEOのジェフ・ドノフリオ氏は2022年1月、米雑誌「The New Yorker」の取材で、Tumblrのアクティブユーザーの48%、そして新たに利用を開始したユーザー(時期に関する言及はなかった)の61%がZ世代であることを明かした。

なぜ、Z世代はTumblrに引き寄せられるのだろうか。米ビジネスニュースレター「The Hustle」は、Tumblrには「アルゴリズムに左右されない時系列フィード」、「インフルエンサーやブランドの不在」、「日付の表示されないないフィードと匿名アカウント」といった、他のSNSにはない特徴があると解説。そのため、大手SNSや現実世界から逃れ、気晴らしができる場所として選ばれているのではないかと分析している。