「SNSは多くの人に見てもらう感覚があると思いますが、僕は1人ひとりとつながると思って使っていることが多いです」

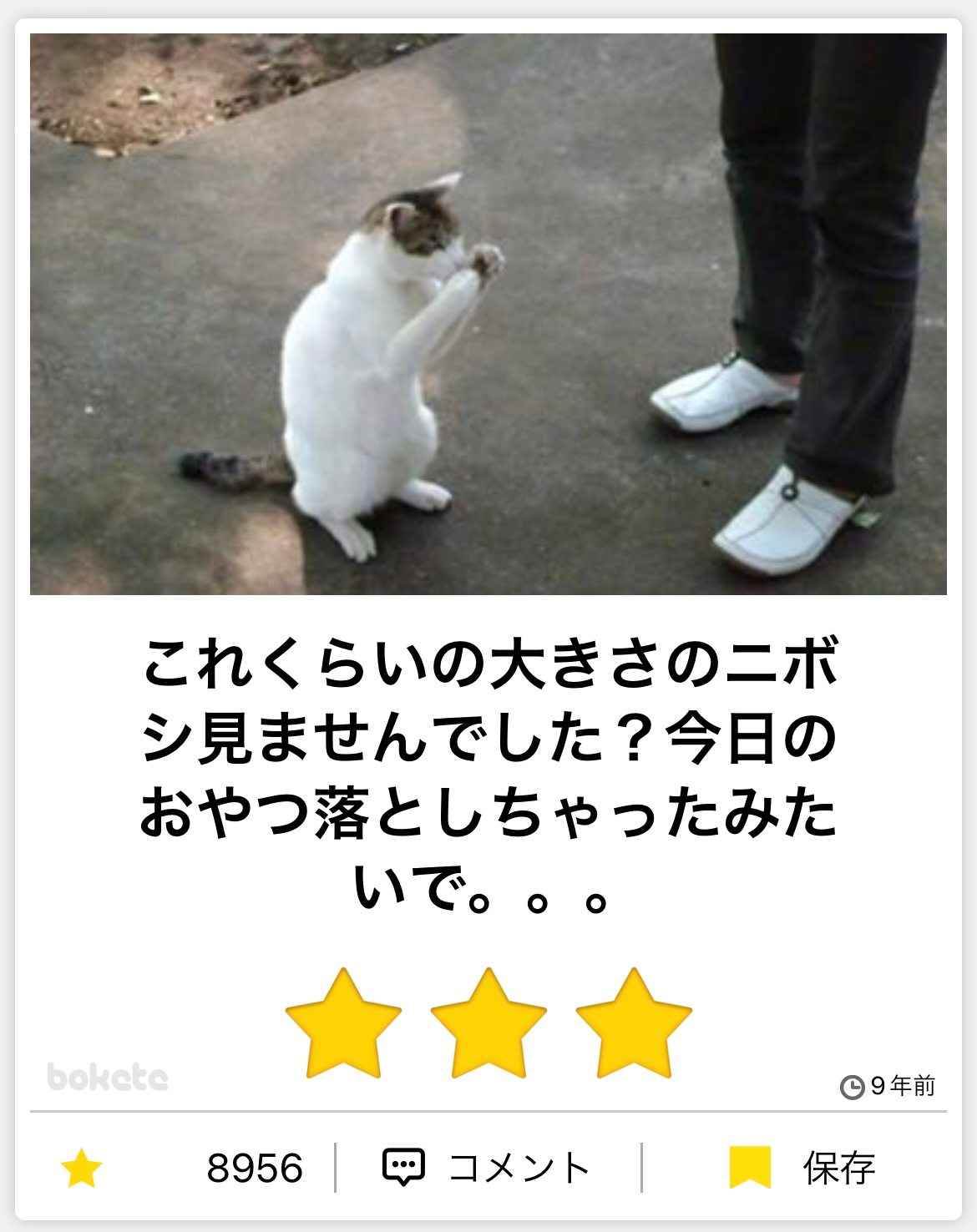

そう語るのは、プレイ代表取締役のイセオサム氏。「写真で一言ボケて(bokete)」(以下、ボケて)など、合計1000万インストールを超えるスマホアプリの育ての親でもある。

メディアプラットフォームを提供するnoteプロデューサーの徳力基彦氏が、活躍するビジネスパーソンにSNS活用術をインタビューする本シリーズ。第7回では、海外アプリのローカライズや企業のデジタル活用アドバイザー、オンラインサロンの運営などマルチに活躍するイセ氏に、SNSの使い方や活用のコツを聞く。

SNSは、友達とおもしろいことをするために、つながる手段

——「ボケて」などのスマホアプリのプロデュースの印象が強いイセオサムさんですが、数々の企業の取締役やYouTubeチャンネルの運営、オンラインサロンの運営など、マルチに活躍していらっしゃいます。ご自身では自分のことをどう表現されていますか。

広い意味で「プロデューサー」と呼んでいます。起業家のアイデアや事業をドライブさせる支援や、オンラインサロンではサラリーマンが本業以外の活動に一歩踏み出すためのコミュニティづくりなど、人が才能を世の中で発揮するための活動をしています。