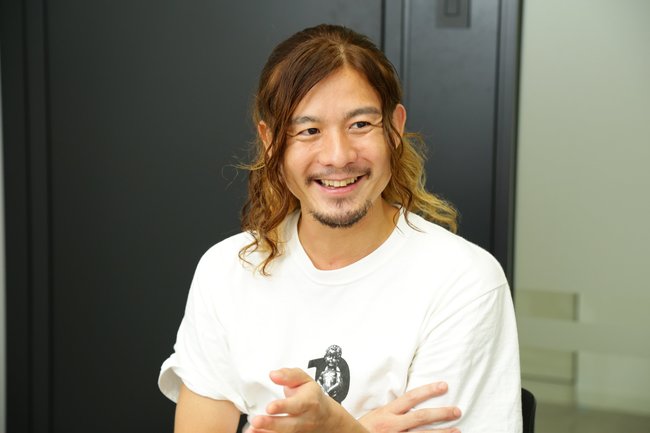

飯髙悠太氏 ホットリンク執行役員CMO 広告代理店やスタートアップ企業で複数のWebサービス・メディアの立ち上げ、50社以上のコンサルティングを経験。2014年4月、「ferret」の立ち上げに伴いベーシックに入社後、「ferret」創刊編集長、執行役員を務め、2018年12月末に退職。2019年1月より現職となる。2019年よりホットリンクで執行役員CMO(マーケティング責任者)を務め、支援企業のマーケティング・SNSコンサルティングを実施。 提供:Agenda note

飯髙悠太氏 ホットリンク執行役員CMO 広告代理店やスタートアップ企業で複数のWebサービス・メディアの立ち上げ、50社以上のコンサルティングを経験。2014年4月、「ferret」の立ち上げに伴いベーシックに入社後、「ferret」創刊編集長、執行役員を務め、2018年12月末に退職。2019年1月より現職となる。2019年よりホットリンクで執行役員CMO(マーケティング責任者)を務め、支援企業のマーケティング・SNSコンサルティングを実施。 提供:Agenda note

2019年8月に発売した著書『僕らはSNSでモノを買う』が4刷となり、ヒット中のホットリンク 執行役員CMOの飯髙悠太氏へのインタビュー後編。SNSを活用したマーケティングの課題から解決方法まで詳しく話を聞きました。(編集注:本記事は2019年10月28日にAgenda noteで掲載された記事の転載です。登場人物の肩書きや紹介するサービスの情報は当時の内容となります)

>>前編はこちら

徳力 飯髙さんは、20代の頃にFacebookマーケティングの事業で成功して手応えを感じて、そこから口コミで商品が買われていくようになった過程を実体験していますよね。その経験が現在の飯髙さんに大きな影響を与えていそうです。

飯髙 そうですね。ただ当時は、大企業から多くの広告費をいただいて「いいね!」を集めて、自分の営業成績は上がるんだけれど、「これで本当に正しいのかなあ」という疑問をもちながら働いていました。

例えば、フォロワーを集めるために、広告を無作為に当てて「いいね!」してくれた人が本当の企業や商品のファンと言えるのだろうか。または、本当に消費者が動くのは、ユーザーが自発的に投稿した情報なんじゃないかと考え始めて…。

営業として売上を上げる中で、常にあった違和感

徳力 当時、なぜ違和感を感じることができたんでしょうか。例えば、ExcelでFacebook広告のCPA(Cost Per Action・顧客獲得単価)を追っていると、いつの間にかユーザーの感情を忘れてしまって、数字の改善が全てになってしまいがちですよね。