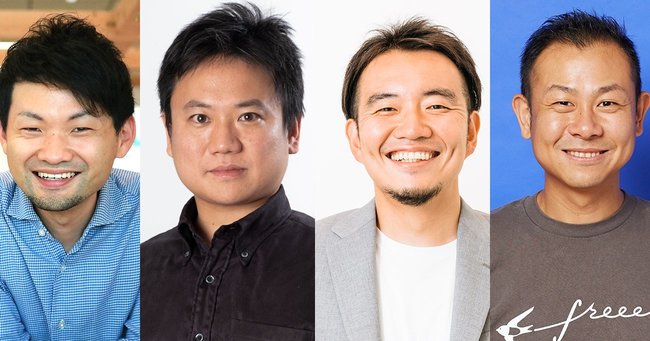

左からOKAN 代表取締役CEO 沢木恵太氏、Repro 代表取締役 平田祐介氏、SmartHR 代表取締役・CEO 宮田昇始氏、freee 代表取締役CEO 佐々木大輔氏 画像提供:OKAN、SmartHR、Repro、freee

左からOKAN 代表取締役CEO 沢木恵太氏、Repro 代表取締役 平田祐介氏、SmartHR 代表取締役・CEO 宮田昇始氏、freee 代表取締役CEO 佐々木大輔氏 画像提供:OKAN、SmartHR、Repro、freee

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて刻々と変化する情勢に、企業はどう向きあうべきなのか。経営の重要な機能である、「財務」「労務」「人事」「マーケティング」といった領域でサービスを提供するスタートアップ4社の代表に、企業が今取り組むべきこと、そしてこの困難を乗り越えて生き残るすべについて聞いた。(構成 ムコハタワカコ)

会社存続のための「適切なコストコントロール」が必要に

OKAN 代表取締役CEO 沢木恵太氏

OKANは“働き続けたい人が働き続けられる”社会を目指し、組織課題改善ツール「ハイジ」、置き型社食サービス「オフィスおかん」の2つのHR事業を展開している。労働人口不足の現代において、採用した人材に適切に活躍してもらう、リテンションマネジメント(社員に長くとどまって業務を行ってもらうためのマネジメント)のための企業支援を行っている。

今、企業の人事・総務・労務担当者は、会社存続のための「適切なコストコントロール」が求められている。

人事・労務担当者でいえば「新規採用」、総務担当者では「環境づくり」がこれに当たる。人件費はもちろん、採用活動自体に多額のコストが発生するため、適切な採用方法の選択が必要だ。また採用と同じく、不必要な支出を見極めてジャッジをすることが求められる。

コストコントロールのためにまず着手すべきなのは「優先順位づけ」だ。適切な優先順位をつけた上で、不要だと判断したものは思い切ってカットし、損益を最低限維持しながら、人材が働き続けられるように支援することが重要だ。