左からゼノ・ブレイン代表取締役社長の関洋二郎氏、ダウ・ジョーンズ パートナーシップ・アンド・アライアンス アジア・パシフィック責任者のクリストファー・エリス氏 Photo by Naoki Noguchi

左からゼノ・ブレイン代表取締役社長の関洋二郎氏、ダウ・ジョーンズ パートナーシップ・アンド・アライアンス アジア・パシフィック責任者のクリストファー・エリス氏 Photo by Naoki Noguchi

AIによるニュース分析で市場変化を予測するSaaSサービス「xenoBrain(ゼノ・ブレイン)」を開発するスタートアップのxenodata lab.(ゼノデータ・ラボ)。同社は6月20日、ゼノ・ブレインの正式提供を発表した。正式提供の発表にあわせてダウ・ジョーンズ・ジャパン(以下、ダウ・ジョーンズ)との提携も強化する。(編集・ライター 野口直希)

過去のニュースから、将来の企業業績を予測

ゼノ・ブレインは、最新のニュースや対象企業に関する各媒体の記事を閲覧できるビジネスオンラインデータサービス。ゼノデータ・ラボ代表取締役社長の関洋二郎氏は、公認会計士の資格を持ち、過去にはユーザベースでビジネスオンラインデータサービス「SPEEDA(スピーダ)」を開発していた人物。「事実情報の拡充よりも、『集めた情報をもとにした将来への示唆』が重要」という思いから、2016年2月にゼノデータ・ラボを立ち上げた。

関氏の言葉のどおり、ゼノ・ブレインはさまざまなニュースをもとに、これから起きる事象や企業の業績変動を予測する。ニュース記事の自然言語を解析し、過去のニュースを参照したり、因果関係の高い出来事をリサーチしたりすることで、今後起こりうる出来事を抽出する。

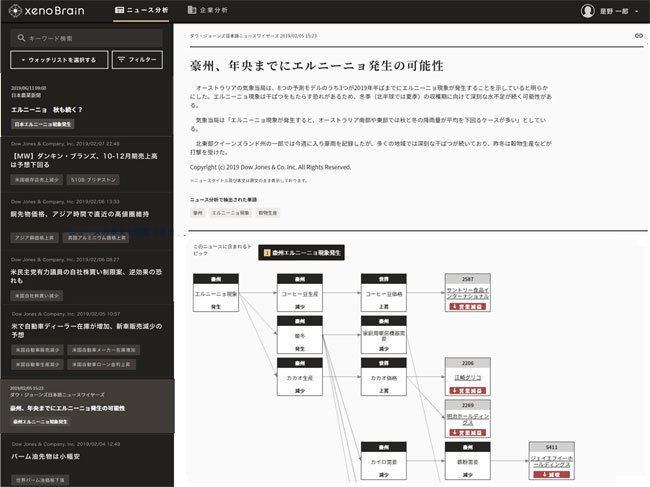

たとえば、海面温度が上昇する「エルニーニョ現象」発生のニュースが発表されたとしよう。過去のデータによれば、この現象が報じられた年は暖冬になり、電力需要が減る確率が高い。コーヒー豆の生産量が減り、価格の上昇要因になる。結果としてコーヒー豆を扱う食品メーカーの企業の減益が予測できる。まさに「風が吹けば桶屋(ここでは食品メーカーだが)がもうかる」を探るのだ。ゼノ・ブレインでは、こうした出来事の連鎖がツリー状のチャートで表示される。

ニュース記事の下段に、その出来事が及ぼす影響からそれによる企業業績の変動までがツリー状に示される

ニュース記事の下段に、その出来事が及ぼす影響からそれによる企業業績の変動までがツリー状に示される拡大画像表示

企業ごとに、関連するニュース記事の検索も可能だ。企業ごとに影響を及ぼすニュースを抽出して想定されるリスクを提示するほか、国内上場企業であれば、決算情報の分析機能なども提供する。