仕事柄、毎朝あらゆる新聞やニュースサイトに目を通すが、必ずといっていいほど、毎日なにかしらの値上げが報道されている。ニュースを見ずとも、日常生活の中でモノの値段が少しずつ上がっていることを体感している読者も多いことだろう。

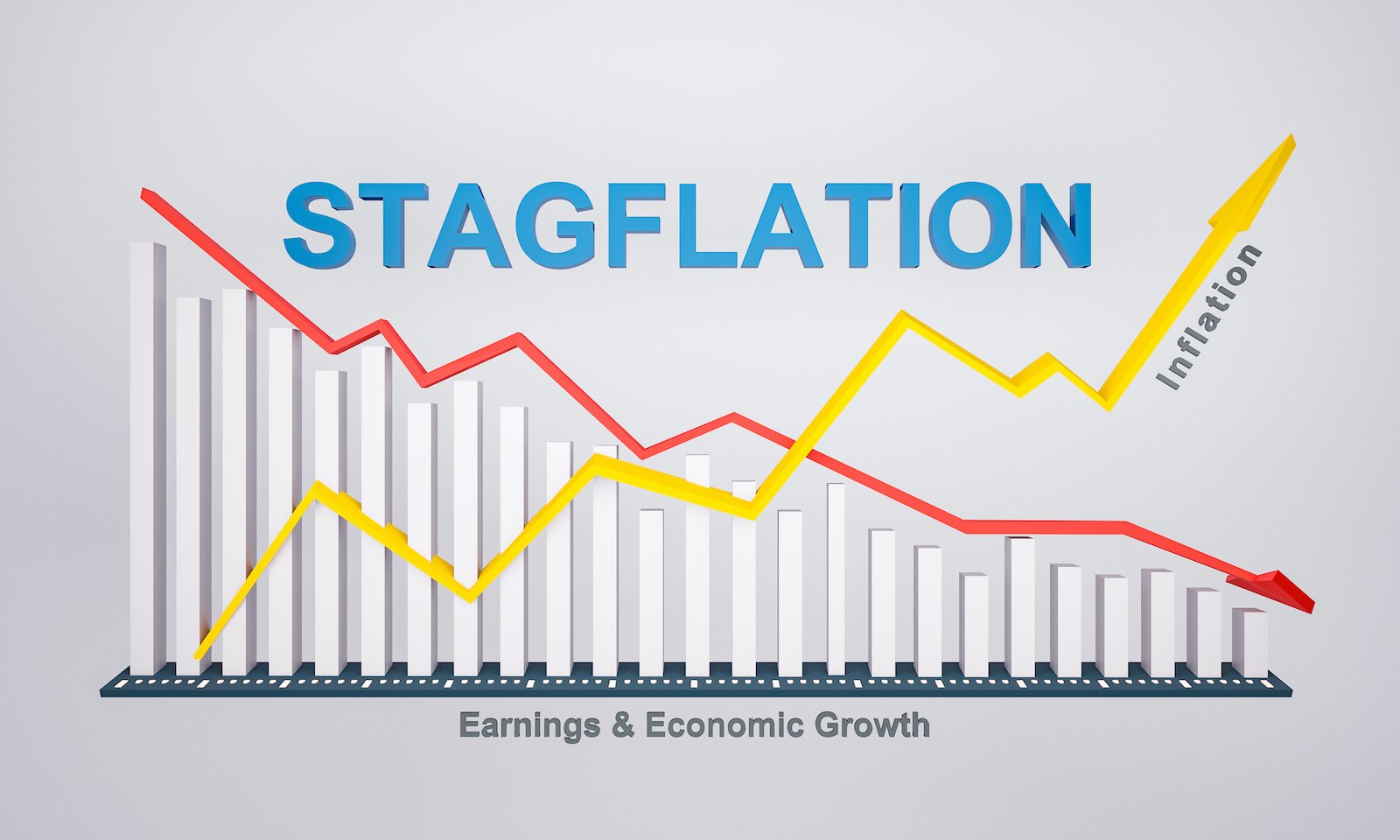

賃金も同じように上昇しているのであればいいのだが、そうではないのだから家計にとってはつらい状況だ。そのような中で「スタグフレーション」という言葉を耳にする機会が増えたのではないだろうか。今回はスタグフレーションについて学んでいこう。

世界全体で発生している「物価の上昇」

モノの値段が上昇しているのは日本だけではない。世界的に物価上昇局面を迎えている。米国の消費者物価指数(2022年4月分)は前年同月比プラス8.3%と前月からは伸び率を縮小したものの、1981年12月以来、約40年ぶりの高水準を記録している。

この急速な物価上昇に対応すべく、米国では2020年3月から続けてきたゼロ金利政策を解除。量的緩和策も3月に終了し、現在では政策金利を引き上げるというかたちで、金融政策の転換を始めた。

欧州も例外ではない。ユーロ圏の消費者物価指数(2022年4月分/速報値)は前年同月比プラス7.5%と、統計でさかのぼれる1997年以降で最高となる水準を記録した。ユーロ圏内ではロシアの原油や天然ガスなどのエネルギーに対する依存度が相対的に高いため、2月下旬のウクライナ侵攻とそれに伴う経済制裁の影響もあり、エネルギー価格がけん引するかたちで物価上昇が止まらない状態だ。