SaaSやFinTech領域で事業を展開するLayerXが、第3の事業として独自のプライバシー保護技術を基に「PrivacyTech(プライバシーテック)」領域へ本格的に進出する。

同社では創業初期からR&Dチームとしてプライバシーやセキュリティに関する研究開発に取り組んでおり、そこで得られた技術や知見を事業化した。

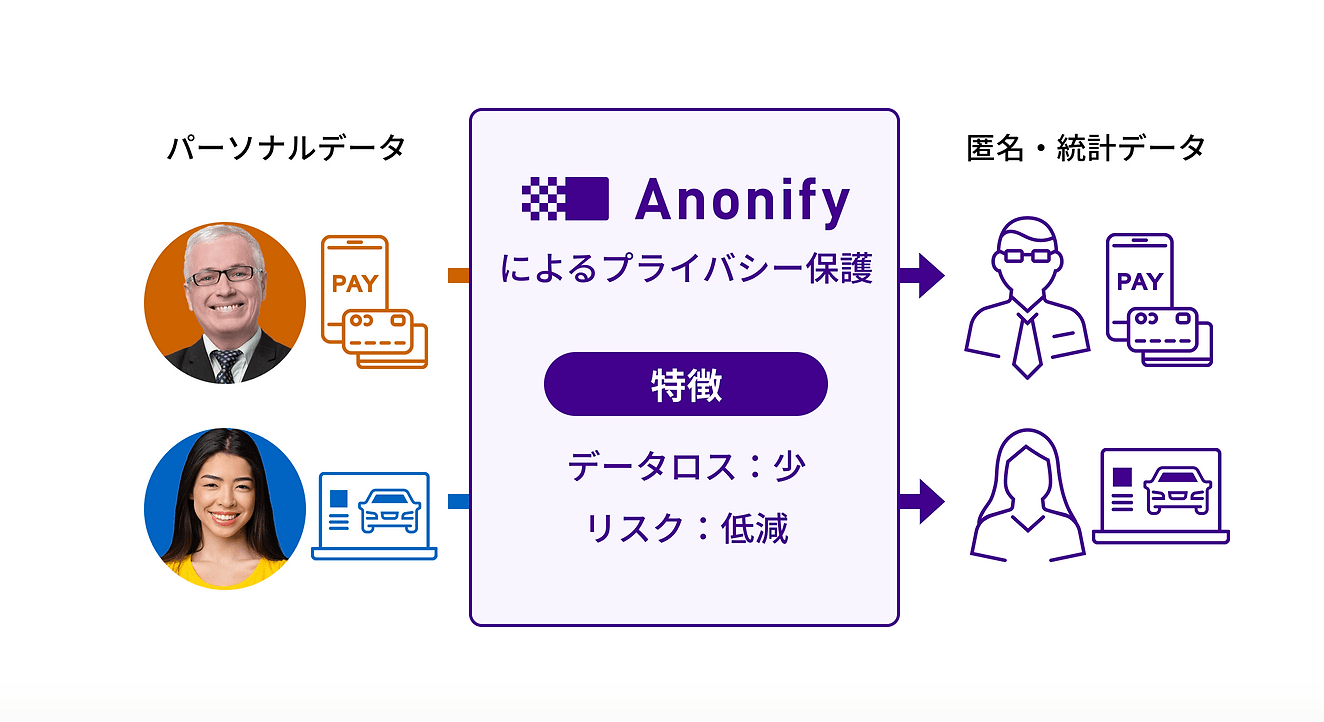

新たにローンチした「Anonify(アノニファイ)」は「差分プライバシー」や「合成データ」、「秘密計算」といったこの領域の先端技術を土台に、LayerXが独自で開発した複数のアルゴリズムを集約したもの。同サービスを通じて、企業のパーソナルデータの利活用をサポートしていく計画だ。

個人情報保護とデータ利活用の両立を支援

位置情報や決済情報、ヘルスケア情報などを始めとしたパーソナルデータを、企業や業界の壁を超えて活用する取り組みが広がってきている。

直近ではJR東日本がSuicaの利用データを個人が特定されないように統計処理をした上で、企業や自治体に販売する取り組みを始めた。企業がビッグデータを社内で使うだけでなく、次のステップとして社外に向けて販売していく流れはさまざまな業界で加速していくことが見込まれる。