日本でもカーボンニュートラルの実現に向けて脱炭素経営を表明する企業が増えてきている。さまざまな企業がCO2排出量の削減を目指した取り組みを始めているが、製造業やエネルギー産業をはじめ、排出量を減らすことが難しい業界も少なくない。

そのような企業にとって有力な選択肢になるのが、CO2の削減活動に投資をすることなどによって、自社では減らすことのできない排出量を埋め合わせる(相殺する)「カーボンオフセット」だ。

近年はこのオフセットの手段として、特に森林由来のカーボンクレジットのニーズが高まってきている。 企業は森林保全プロジェクトや植林事業を展開する事業者の創出したクレジットを購入することになるが、この取り組みを推進していく上では「創出されるクレジットを正しく評価すること」が欠かせない。

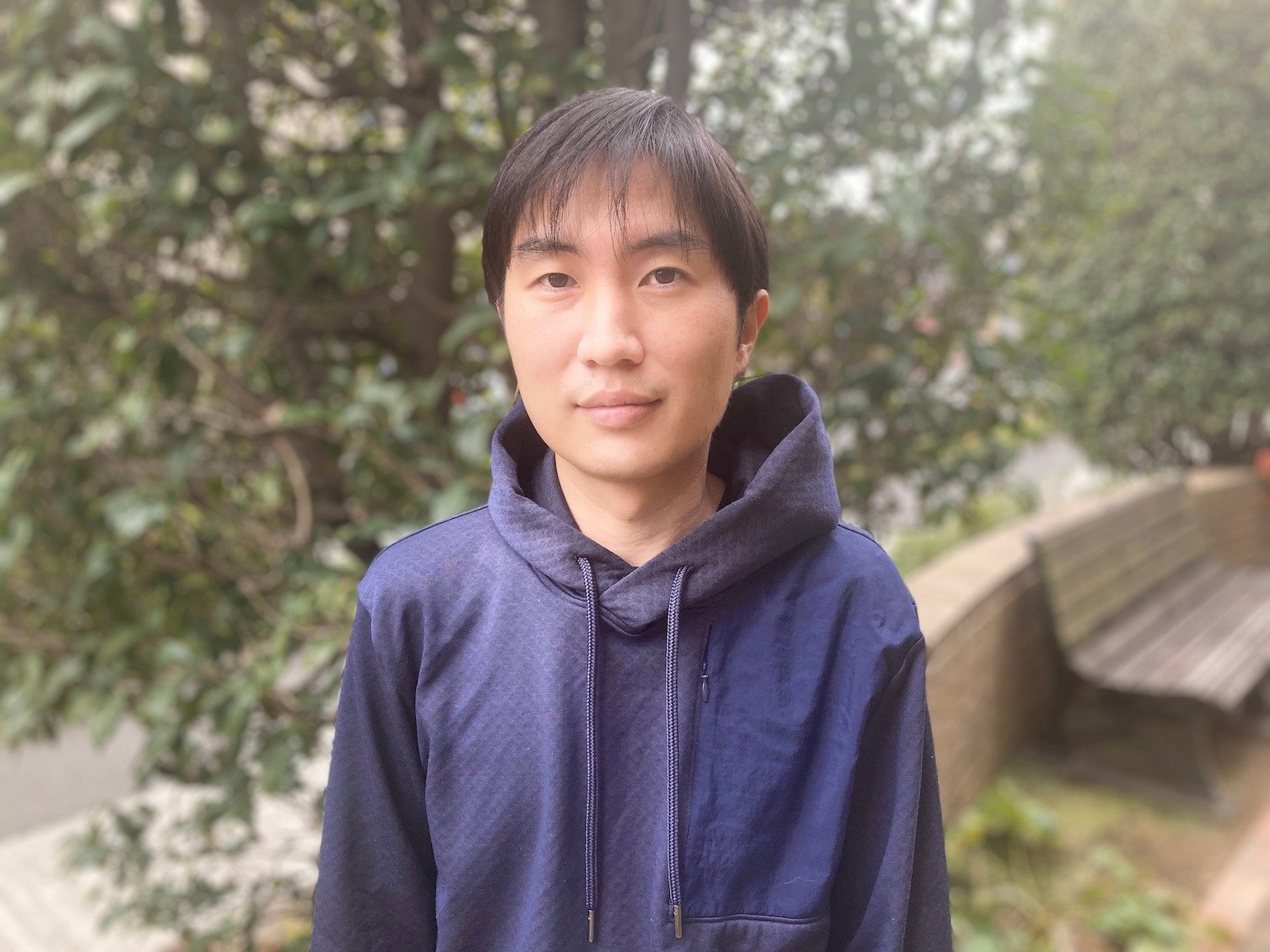

2021年創業のサステナクラフトは、まさに独自の森林評価技術を武器にこの領域で挑戦をしている日本発の気候テック(クライメートテック)スタートアップだ。

現在同社では自然保全プロジェクトの実行者や投資機関向けに2つのソリューションを展開している。1つが衛星リモートセンシング技術を用いて、広範囲の森林の炭素蓄積量をモニタリングするもの。もう1つが因果推論技術を軸に、森林プロジェクト特有のコンセプトに沿ったかたちでクレジットを算出するものだ。