わざわざ通院しなくても、必要な時にオンライン上で気軽にカウンセラーへ悩みを相談できる──。 これまで敷居が高かったメンタルヘルスケアの在り方を変える「オンラインカウンセリング」サービスが国内でも広がってきている。

2020年創業のUnlaceもこの領域で事業を展開する1社だ。相談者とカウンセラーをマッチングするチャット形式のオンラインカウンセリングサービス「Unlace」を2020年12月から展開してきた。

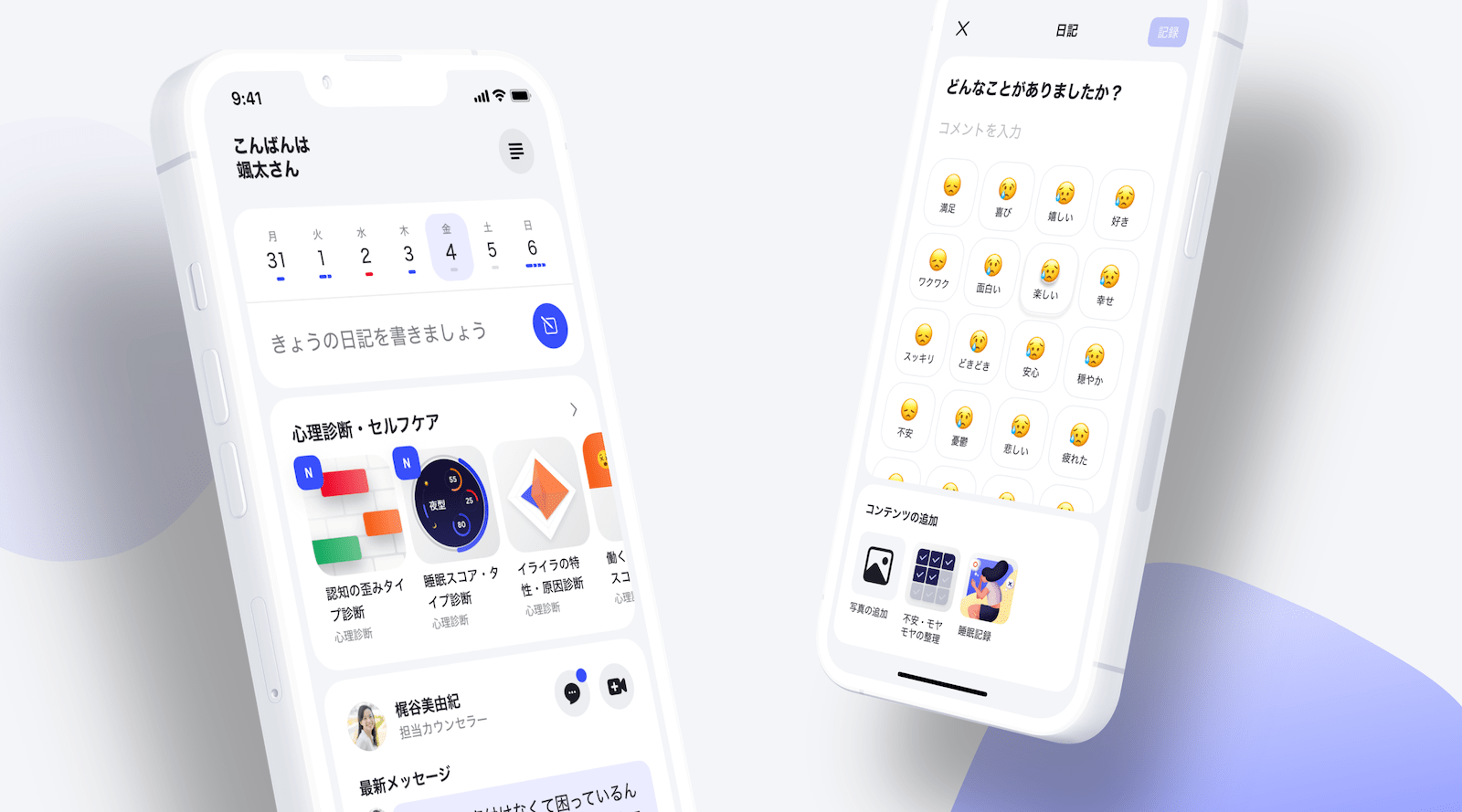

自分自身の心理状態や悩みの原因を知ることができる無料の診断機能に加えて、直近では認知行動療法に基づいたセルフケア機能を実装。“生活に馴染むメンタルヘルスケアサービス”への進化を目指して機能拡張を進めている。

そのUnlaceがプロダクト開発やマーケティング活動、人材採用へのさらなる投資に向けてZ Venture Capital、デライト・ベンチャーズ、Scrum Venturesから2.1億円を調達した。

気軽に相談できる定額制のテキストチャット型カウンセリング

Unlaceは月額2万2000円(2週間のトライアルは8800円)で使えるサブスクリプション型のオンラインカウンセリングサービスとしてスタートした。