自動運転AIスタートアップの動きが加速している。

名古屋大学発で日本の自動運転スタートアップの代表格とも言えるティアフォー。同社がブリヂストンなど3社を引受先とした121億円の資金調達(シリーズB、第三者割当増資)の発表に加え、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金事業」への採択を7月19日に発表した。また、将棋人工知能「Ponanza(ポナンザ)」の開発者である山本一成氏が立ち上げたスタートアップ・TURING(チューリング)は、シードラウンドで10億円という大型資金調達を7月13日に発表している。

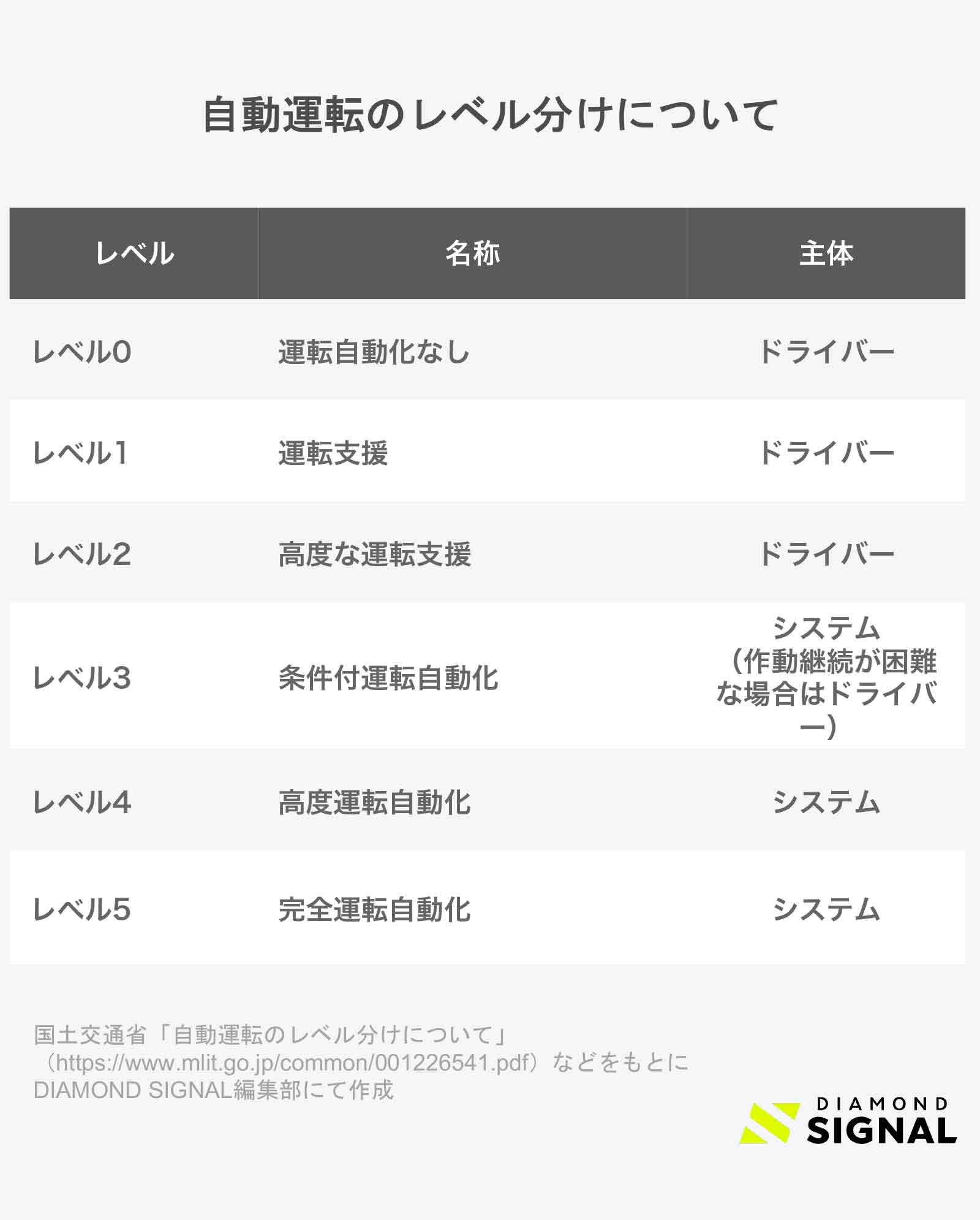

ティアフォーはレベル4、TURINGはレベル5の自動運転機能の開発をしている。この「レベル」とは、自動化の度合いを示す指標だが、果たしてレベルごとの差異はどのようなものなのだろうか。自動運転スタートアップに注目が集まる今、自動運転のレベルについてあらためて学び直そう。

この自動運転「レベル」とは、そもそも米国の自動車技術者協会(SAE:Society of Automotive Engineers)が定義をしたもので、日本では公益社団法人の自動車技術会(JSAE:Japan Society of Automotive Engineers)が日本語訳を発行しているものだ。

レベル0は自動化されてない通常の運転を指すので割愛するとして、レベル1とは、「運転支援」と呼ぶもの。車両の加速・減速、もしくは左右の制御(ハンドル操作)のいずれかをシステムが行うものだ。すでに日本でも多くの車種で導入が進んでいる自動ブレーキもレベル1の機能だ。そのほか、前の車両について走る技術であるACC(Adaptive Cruise Control)や、車線からはみ出さないLKAS(Lane Keep Assist System)といった機能を指す。いずれにしても安全運転のための監視はドライバーが担当する必要がある。