「サーチファンド」とは、経営者を目指す個人(サーチャー)が自ら経営を承継する企業を探し、投資家の支援を受けながら経営者として事業成長を目指す、米国発祥の事業承継モデルだ。「買収を通じたアントレプレナーシップ」と呼ばれることもある。このサーチファンドが、中小企業の事業承継に課題を抱える日本でも注目され始めている。

サーチファンドには、サーチャー自身が資金を自己調達する自己資金型、投資家が単独の単独出資型もあるが、ここでは投資家が複数存在する伝統的なモデル、トラディショナル型サーチファンドの仕組みを中心に説明する。

個人が自ら買収先を探して経営に取り組む「サーチファンド」

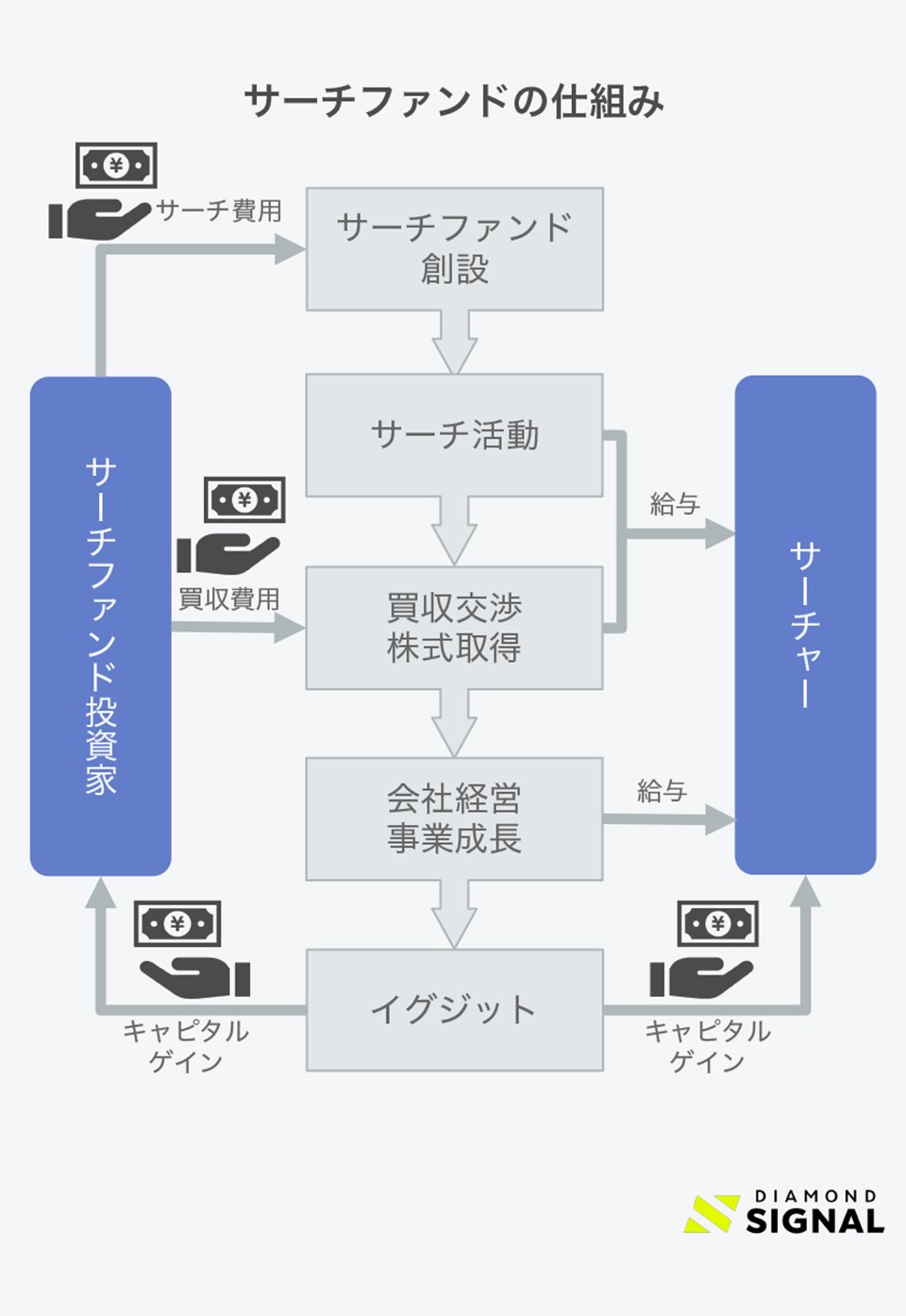

サーチャーは投資家からの資金を得てサーチファンドを立ち上げ、買収先企業を探す。買収先のデューデリジェンス(企業評価)などを行い、事業承継(買収)を交渉し、株式を取得して買収を完了。その後は自ら経営者(社長)として買収した会社を経営して、事業を成長・拡大し、最終的にはイグジットを目指す。

トラディショナル型や単独出資型のサーチファンドでは、投資家にとって投資のタイミングが2回ある。1つはサーチャーが買収先を探すサーチ活動のための費用だ。この費用にはサーチャーの給与やデューデリジェンスなどの経費も含まれる。サーチ活動の期間は半年から最長で2年ほどとなる。もう1つは、サーチャーが経営を承継する買収先を見つけた時に、株式を取得するための資金だ。投資家は1段階目の出資比率に応じて、2段階目の企業買収時の出資権を獲得する。