ファンの熱量を最大化する“Web3時代のファンプラットフォーム”を実現する──。

そんな思いのもと、ソニー・ミュージックエンタテインメントや集英社、バンダイナムコエンターテインメントなどの大手エンタメ企業とともに事業に取り組んできたスタートアップがある。2018年創業のGaudiyだ。

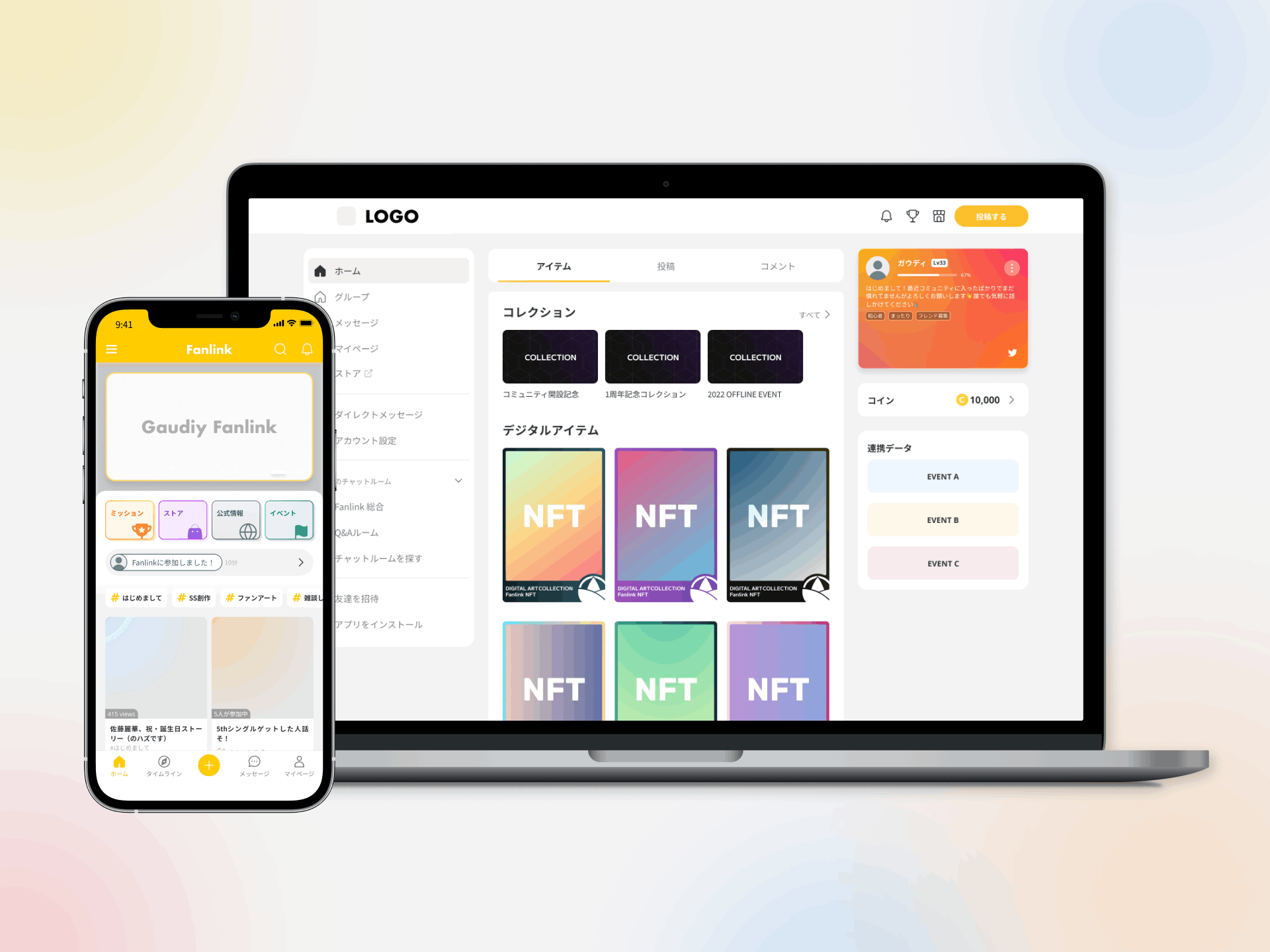

同社が手がける「Gaudiy Fanlink」はコンテンツホルダーであるエンタメ企業がIPごとに独自のファンコミュニティを立ち上げられるサービス。ファン同士が交流するためのオンラインコミュニティを開設できるだけでなく、NFTやDID(分散型ID)といったブロックチェーン技術を活用することでファンの活動データを蓄積し、貢献度などに応じて“価値を還元する仕組み”を有しているのが特徴だ。

すでに日本最大級のアイドルフェスティバル「TOKYO IDOL FESTIVAL(TIF)」の公式コミュニティや人気漫画『約束のネバーランド』の公式コミュニティなど、複数のIPやプロジェクトに関連するコミュニティがGaudiy Fanlinkを活用して運営されている。

Gaudiyでは2022年5月から8月にかけて実施したシリーズBラウンドで総額34億円の資金調達を実施。金融機関や大手エンタメ企業などを株主に迎え、さらなる事業拡大を目指すという。以下は今回のラウンドの投資家陣。