アプリひとつで住まいとホテルを切り替えることが可能な「ホテルにもできる別荘」を開発・販売するNOT A HOTELが、宮崎県青島の拠点「NOT A HOTEL AOSHIMA」を完成させた。11月から本格的な利用が始まるのに先駆け、DIAMOND SIGNALでは現地を取材。現地では、同社代表取締役CEOの濱渦伸次氏に、NOT A HOTELの今後の展開などについても話を聞いた。

日常感を徹底排除──ラグジュアリーさとテクノロジーが同居するヴィラ

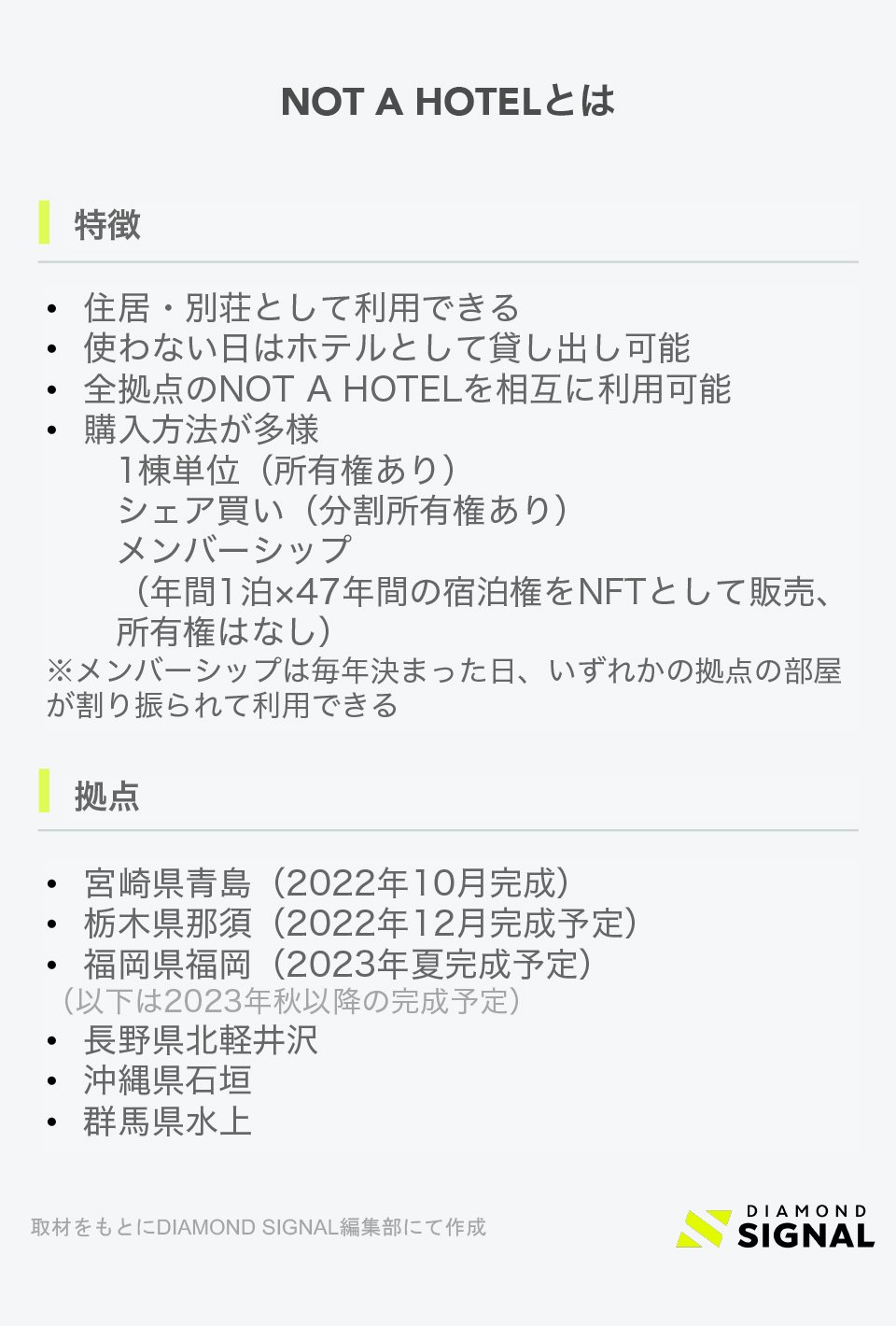

NOT A HOTELはアプリ上で自宅とホテルの切り替えや、室内のコントロールができる「ホテルとしても運用可能な住宅」だ。購入したオーナーが住宅や別荘として部屋を利用するだけでなく、家を空ける際には専用アプリですぐにホテルとして運用できる。ホテルのオペレーションはNOT A HOTELが代行。1棟単位での購入のほか、1年のうち30日間分を最大12人で共同購入できるシェア購入が可能で、使わない日はホテルとして貸し出し、収入を得ることができる。

2021年9月に実施したフラッグシップモデルの第1弾販売では、NOT A HOTEL AOSHIMAと栃木県那須の「NOT A HOTEL NASU」の2拠点の物件を、完成予想図のCGパースと間取り図面のみでオンライン販売した。1棟3億960万円〜8億3760万円、シェア購入でも1単位あたり2580万円〜6980万円という価格帯にもかかわらず、2カ月ほどでほとんどが完売したという。

10月上旬、ついにリアルな姿を現したNOT A HOTEL AOSHIMAは、国定公園内のオーシャンフロントに位置している。