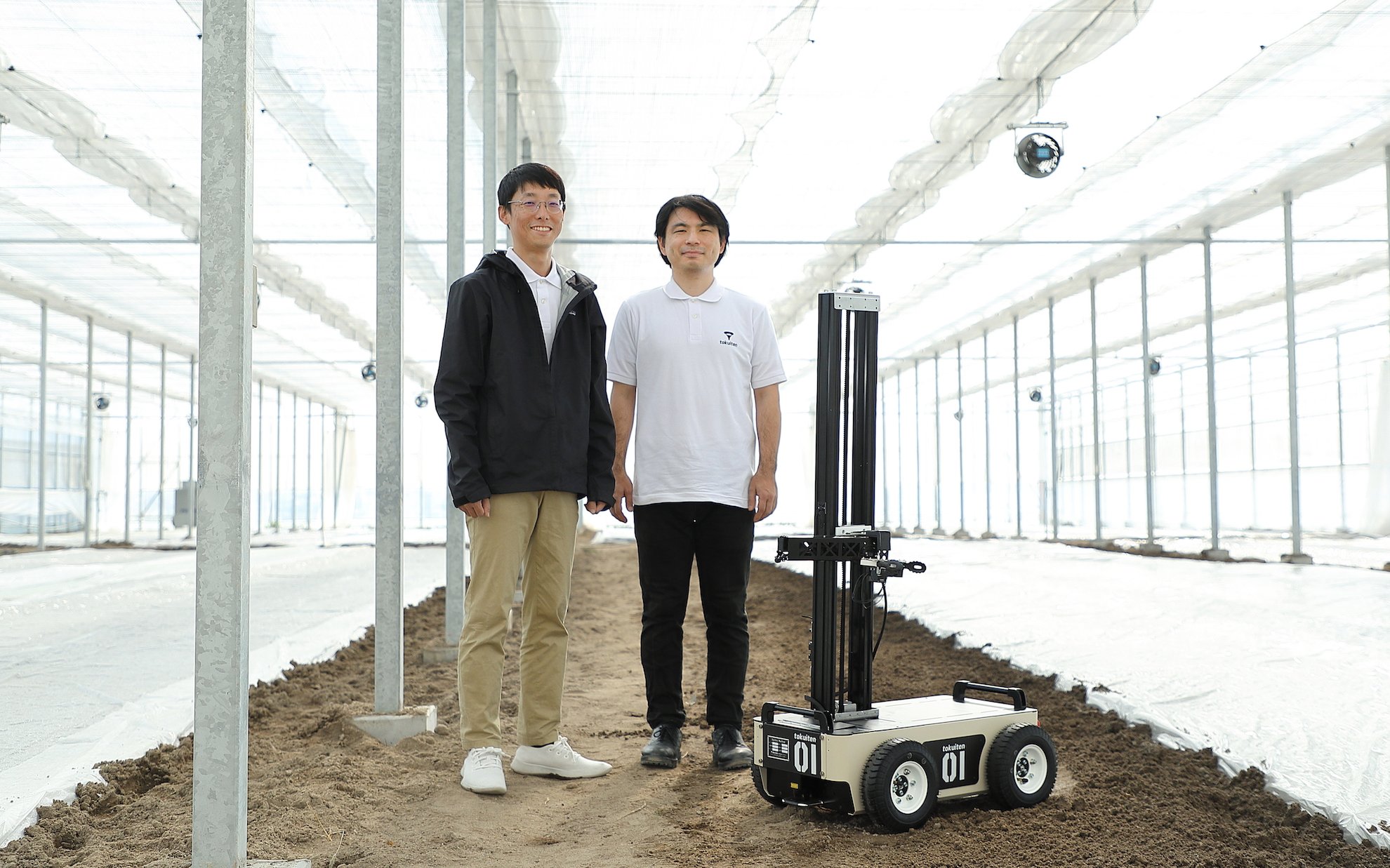

AIやロボットなどのテクノロジーを活用することで「持続可能な農業へのシフトを加速する」──そんな目標のもと、農業ロボット「ティターン」を軸に有機農業の自動化に向けた研究開発に取り組むのが2021年設立のトクイテンだ。

農業ロボットを手がけているという観点では“ロボット関連スタートアップ”の1社だが、トクテンはロボットやシステムなどを販売しているわけではない。農業ロボットを用いて自社で生産した農作物を販売するのが同社の現在のビジネスモデルだ。愛知県に構える自社農場で収穫作業などを効率化する農業ロボットの研究を進めながら、そのロボットを用いて自らミニトマトの栽培をしている。

将来的にはロボットを含めた“有機農業の自動化パッケージ”を事業者に対して展開する計画ではあるものの、当面の収益源は農作物の販売によるもの。現時点ではロボットなどを活用した“先進的なトマト農家”とでもいうのがトクイテンの正しい説明かもしれない。

同社の代表取締役を務めるのは豊吉隆一郎氏。過去にはクラウド請求サービスを手がけるMisocaを創業し、オリックスグループ(弥生)への売却も経験した起業家だ。

なぜ新たな挑戦のテーマがロボット×農業だったのか。その領域の中でも「自社で農場を構えて農作物を生産・販売する」というアプローチを選んだ理由は何だったのか。豊吉氏と、トクイテンの共同創業者で取締役を務める森裕紀氏に聞いた。