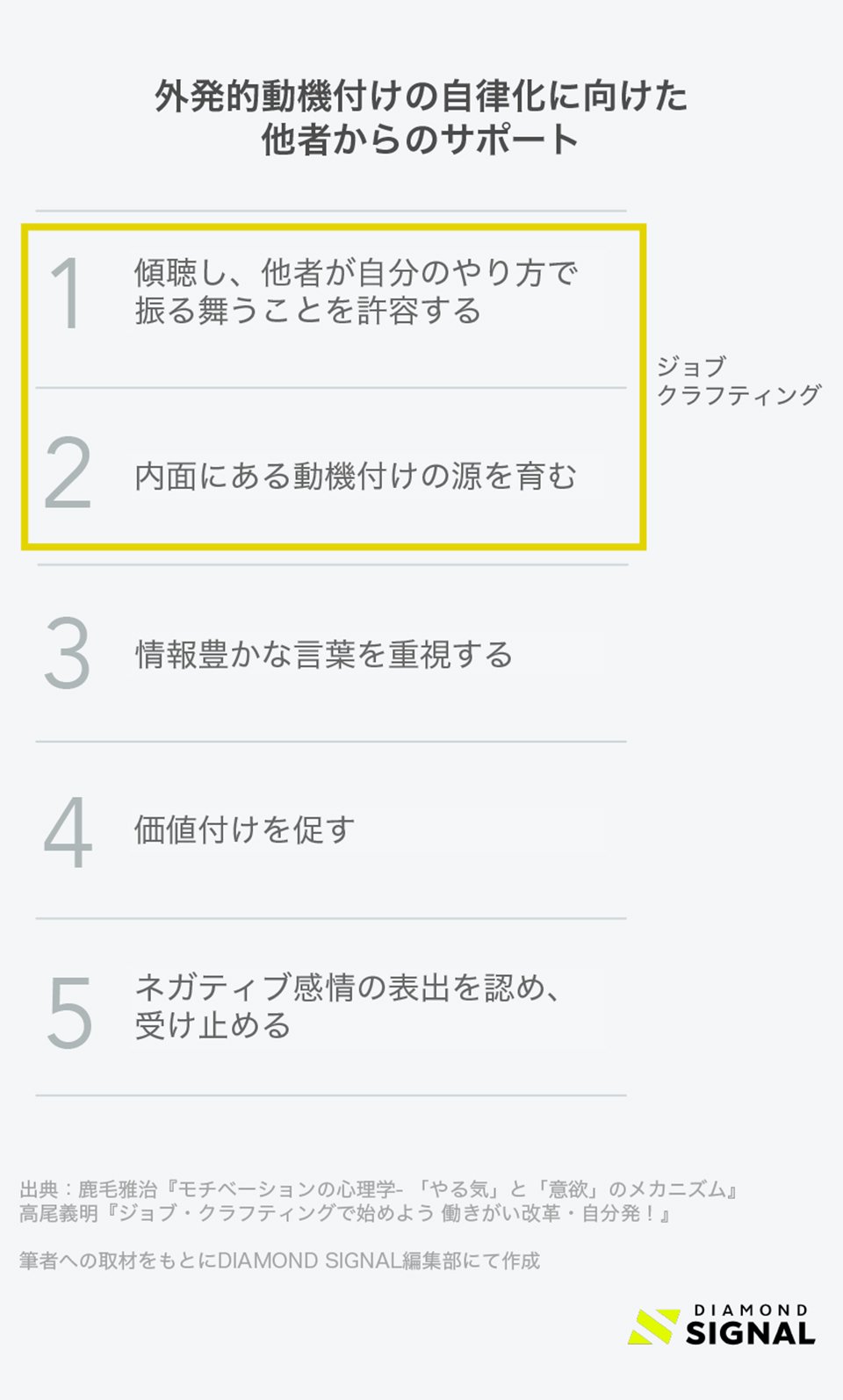

モチベーション高く、自律的に仕事を進めることはイノベーティブな発想につながる。書籍『LISTEN──知性豊かで創造力がある人になれる』の監訳者で、社外人材によるオンライン1on1サービスを展開するエール取締役の篠田真貴子氏が、モチベーションを生み出すための方法と「聴く力」の効用について、前・後編にわたって紹介。後編の今回は「内発的動機」の維持・向上に「聴く」「聴かれる」ことがどのようにつながるのか、さらに詳しく解説する。

ネガティブな感情は大切にしていることや価値観と強くリンクしている

傾聴のプロセスの中では、「情報が豊かな言葉」を重視するようにします。情報豊かな言葉というのは、たとえば「好き」「嫌い」「むかつく」「めっちゃアガる」といった、その人の感情を示す言葉です。そうした言葉に注意を向けてみて、「そういう気持ちになるのは、どういう状況なのか」ともう少し詳しく聴いていきます。

このときにネガティブな感情が出てくることも当然あります。私たちには、コミュニケーションをスムーズにしたい、人間関係を変に波立たせたくないという動機から、ネガティブな感情を表現することはよくないことだという刷り込みがあります。しかし、そうしたネガティブな感情を表に出せるということは、実はとても大事なことです。

ネガティブな感情を聴くと、聴き手の側が動揺してしまうこともあるのですが、「聴く」ということに慣れていくと、それも感情の1つであって、話し手の嫌な気持ちやつらさを事実としていったん受け止めることができるようになります。ネガティブな感情は特に、その人がとても大切にしていることとリンクしています。ですから、ネガティブな感情の発露は、その人の価値観がわかるチャンスでもあります。

「それほどむかつくと口にするのは、何かすごく大事にしていることがあるのでしょうか」「ここで涙が出てくるって、この部分で大切に考えていることがあるのではないですか」と水を向けてみることで、ようやく本人が、自分自身の内面にある動機にたどり着くというような構造が、そこにはあります。