紛争や感染症、気候変動などをきっかけに、食料危機は私たちの目にもまた、現実味を帯びてきている。昆虫食や大豆由来ミート、培養肉などで、この危機を解決しようと、各国でスタートアップも立ち上がっている。

しかし、そうした“代替”食ではない、従来の食肉文化をデータとテクノロジーの力で何とか残すことはできないか。考えた結果、養豚業のDXを起点にスタートアップを創業したのが、Eco-Pork代表取締役の神林隆氏だ。2017年(平成29年)11月29日、「ニク・イイニク」の日に同社を立ち上げ、クラウド型の養豚経営システムから事業を展開してきた神林氏が目指す、「サステナブルな養豚」とは、どういうものなのか。

野菜や養殖のようにデータドリブンな生産プラットフォームを養豚にも

世界で40兆円、国内だけでも6000億円と言われる養豚産業。これは生産者出荷時価格による算定額で、小売や加工品流通は含まない数字である。市場規模の大きさの割にデジタル化が進んでおらず、現場のペインは大きい。その上、産業自体が抱える課題もある。課題の1つは「タンパク質危機」、もう1つが「SDGsへの対応」だ。

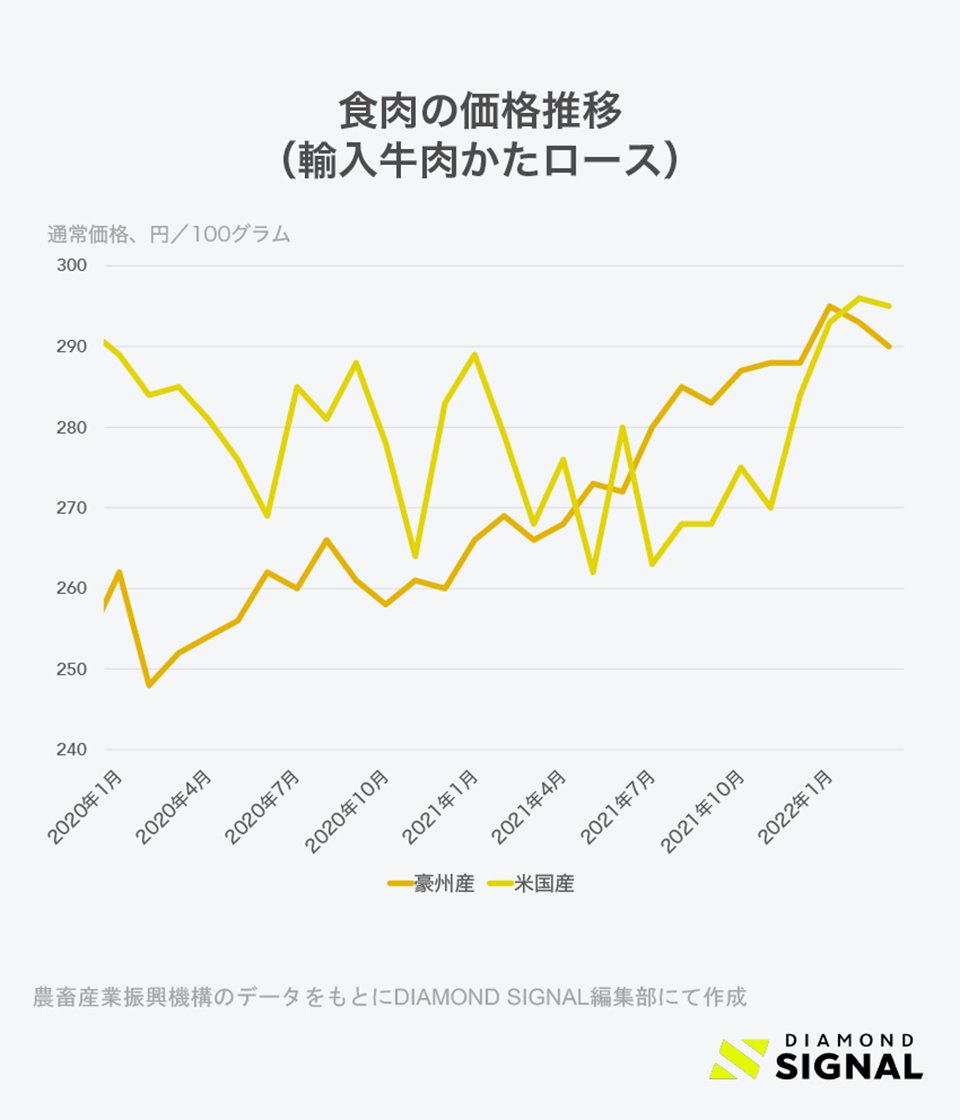

1つ目のタンパク質危機は、中国や東南アジアなど、新興国の経済発展に伴って肉の消費が増えたことにより、肉の需要に供給が追いつかなくなる状態を指す。2021年からは世界的に豚肉の価格が上昇しており、実際に「ミートショックが始まっている」(神林氏)状況だ。

「今年に入って、飼料代も上がり、後継者不足の問題も顕在化しているので、さらに状況は悪化しています」(神林氏)