米国の工学専攻の学生を対象に行った「理想の就職先ランキング」(2021年10月から2022年4月にかけて採用・就職のコンサルティング会社Universumが調査を実施)では、1位スペースX、2位テスラ、3位アメリカ航空宇宙局(NASA)という結果が出た。日本でも、宇宙開発への関心は高まっている。2022年には宇宙関連予算が2年連続2桁パーセントの増加となり、初めて年間5000億円の大台に乗った。

宇宙開発が加速する中で、今年に入り、東京大学出身者によるスペーステックのスタートアップが話題だ。先日、宇宙空間に放出された超小型人工衛星「OPTIMAL-1」を開発するアークエッジ・スペースと、その超小型人工衛星を推進させる「水エンジン」を開発するPale Blue(ペールブルー)である。

2022年11月に米国から打ち上げられ、国際宇宙ステーションに輸送されていた「OPTIMAL-1」は、2023年1月、宇宙空間へと放出され、無事に地球周回軌道への投入に成功。試験電波による地上との通信を確認し、画像撮影にも成功したという。今後、さらに高度な実証実験に挑んでいく同衛星には、大きな期待が集まっている。

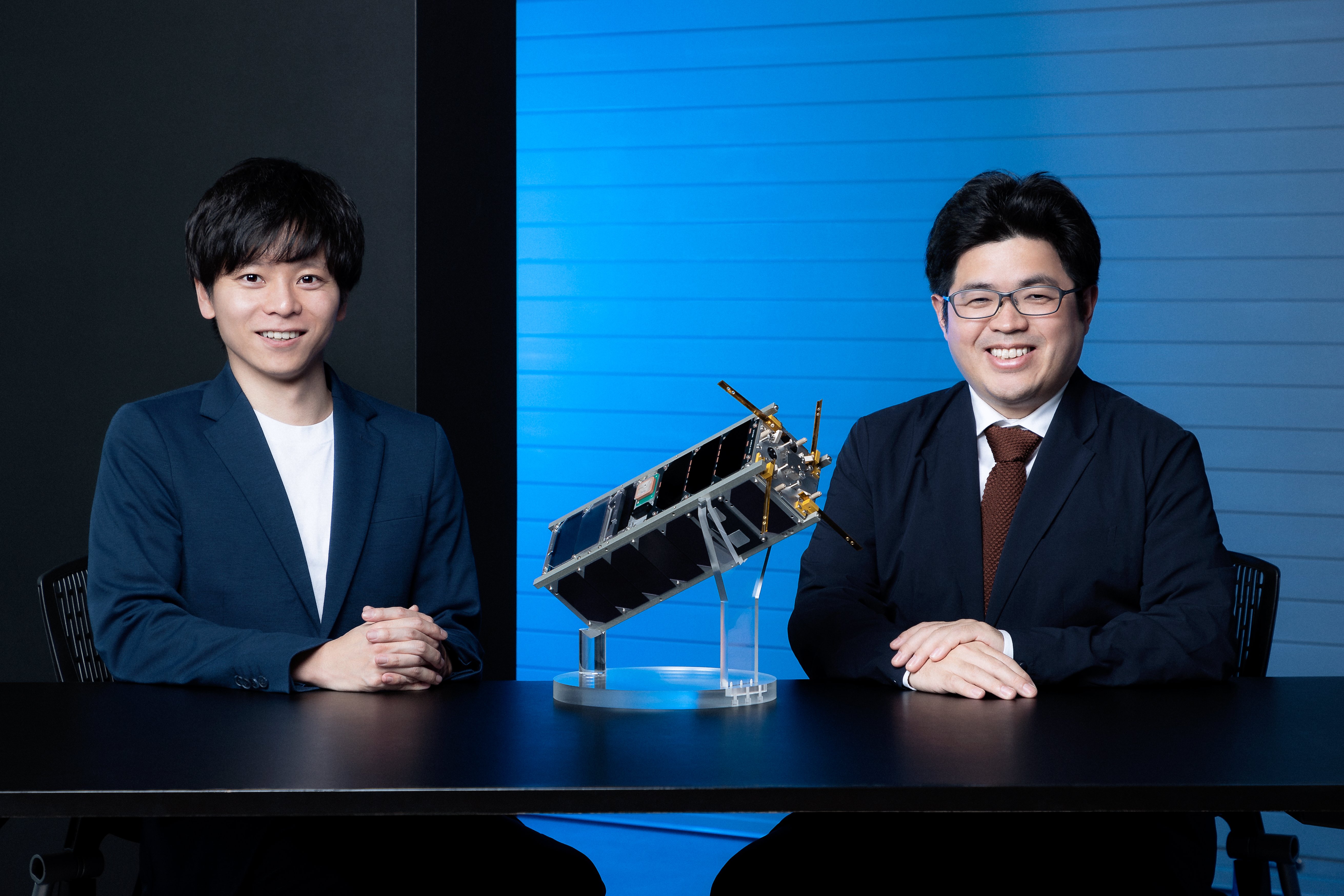

一見すると、この衛星に関わる両社の技術は「カーボンニュートラル」とは無縁に見えるが、切迫する地球の課題解決に大きな希望を見いだすキーとなり得る。アークエッジ・スペース代表取締役CEOの福代孝良氏と、Pale Blue代表取締役の浅川純氏に、宇宙から見たカーボンニュートラル、そして期待されるアカデミアとスタートアップの連携について、語り合ってもらった。

宇宙開発分野で注目される2つの大学発スタートアップ

──両社はともに東京大学発のスペーステックスタートアップとして注目を集めています。まず簡単に事業内容について教えてください。