企業のCO2排出量を可視化するシステムや再生可能エネルギービジネスなど、気候変動に関連する課題をテクノロジーで解決する「クライメートテック(Climate Tech)」は近年グローバルで注目を集める領域だ。

世界的にカーボンニュートラルへ向けた動きが加速している中で、日本でも上場企業を筆頭に「脱炭素経営」に本腰を入れて取り組む流れが生まれている。この変化はスタートアップにとって新たなビジネスチャンスになりうる。

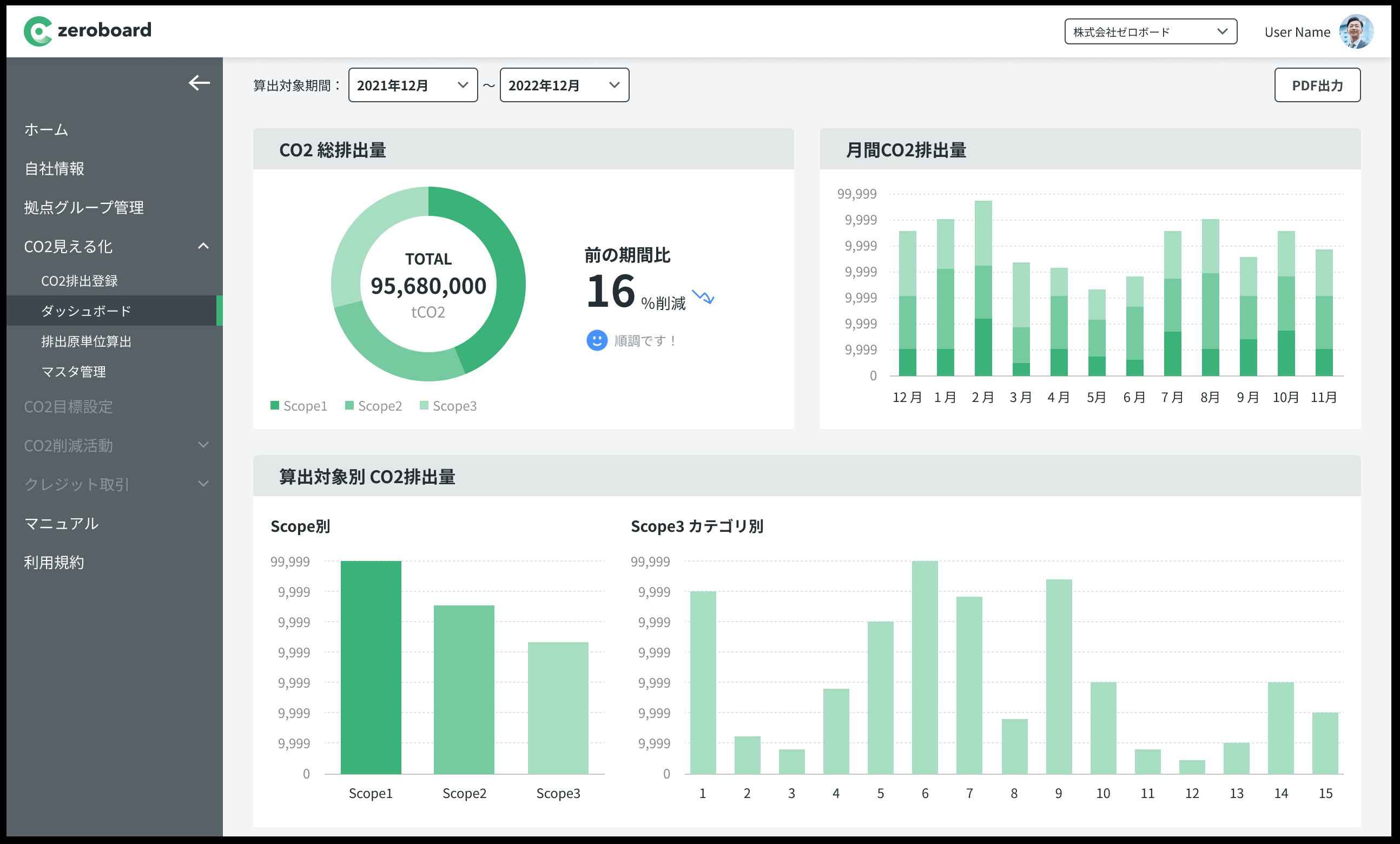

2021年創業のゼロボードは温室効果ガス排出量の算定や削減を支援するサービス「zeroboard」を軸に、顧客企業の脱炭素経営を後押しするかたちで事業を急速に広げてきた。2022年1月に正式版の提供を開始した同サービスの導入社数は2200社を超える。

ゼロボードではベンチャーキャピタルや事業会社などから新たに約24億円を集め、さらなる事業拡大を目指す計画だ。今回のシリーズAラウンドではすでにKeyrock Capital ManagementやDNX Ventures、インクルージョン・ジャパンなど6社を引受先として19.8億円の調達を完了。セカンドクローズ(追加投資)で長瀬産業や関西電力など12社から4.6億円を調達し、合計約24.4億円の調達を見込む。

ゼロボード代表取締役社長の渡慶次道隆氏は三井物産やA.L.I. Technologiesで長年エネルギーとITに関連する事業に携わってきた。