池田泉州銀行とマクアケの連携で誕生した「語らいの酒」プロジェクト(画像提供:マクアケ)

池田泉州銀行とマクアケの連携で誕生した「語らいの酒」プロジェクト(画像提供:マクアケ)

地方の金融機関が、クラウドファンディング会社と連携するケースが増えている。クラウドファンディングは、ネットを使って不特定多数の支援を募る“新しい資金調達の手段”であり、企業への融資を生業とする金融機関とはビジネスとして“競合”している部分も多い。競合していたはずの2つの業界が、手を組み始めた背景には何があるのか。(ダイヤモンド編集部 塙 花梨)

全国の金融機関の4分の1以上がすでに連携

金融機関とクラウドファンディング会社──。どちらも企業や個人の資金需要に応えるのが役目で、その意味においては“競合”といえるが、そんな両者の連携が右肩上がりで増えている。

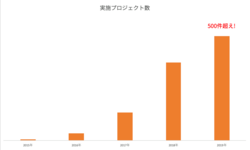

マクアケ・実施プロジェクト数の推移(提供:マクアケ)

マクアケ・実施プロジェクト数の推移(提供:マクアケ)

主要クラウドファンディング会社のひとつである「マクアケ」は7月9日、連携する金融機関の数が100社を超えたと発表した。この数は、全国の金融機関のおよそ4分の1にあたり、プロジェクト数でいうと、500件以上にのぼる。2015年から始まった協働の取り組みは、わずか4年で大きく成長した。

金融機関とクラウドファンディング会社の連携の仕組みは、金融機関が地方企業にクラウドファンディングを紹介するというもの。地方企業はクラウドファンディング会社からPRやマーケティング面での支援を受けながら、サイトに事業や製品を掲載して、資金を集めることができる。

企業に寄り添うスタイルで思わぬ光明

2018年11月、「幕末・維新150年キャンペーン」の一環で大阪城天守閣が酒蔵メーカーの大関とコラボレートし、クラウドファンディングを活用して日本酒の開発・販売を行った。