新型コロナウイルスの影響で多くの企業がリモートワークを取り入れたことに伴い、働き方や社内イベントのあり方も大きく変化した。「飲み会のオンライン化」も代表的な事例の1つと言えるだろう。

「Zoom飲み」が様々なメディアでも取り上げられ話題になったように、ビデオ会議システムを活用して各自が自宅からオンライン上の飲み会に参加するスタイルが急速に広がった。

8月3日にフードテック企業のノンピが開始した「オン飲みBOX」は、このオンライン飲み会の体験をさらに向上させることを狙ったものだ。

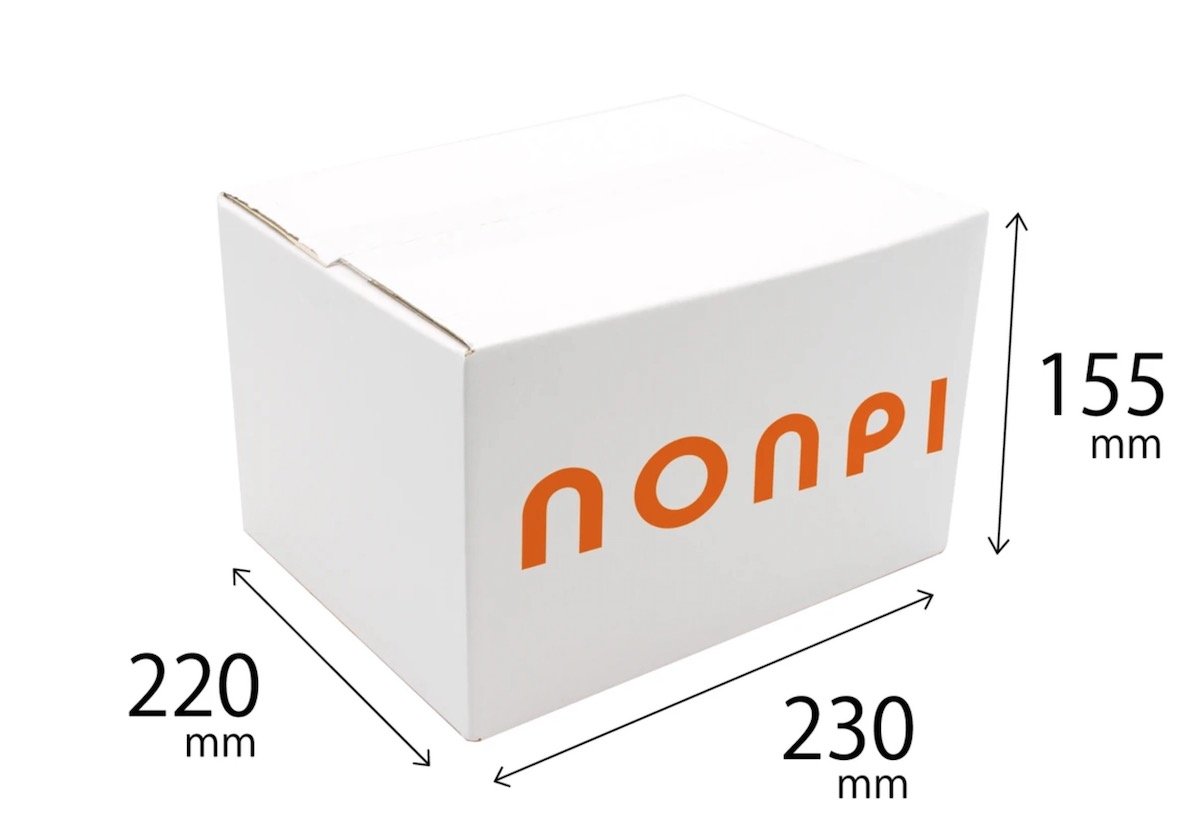

食事とドリンクが入った「専用フードボックス」が自宅に届く

オン飲みBOXは社内で開催するオンライン飲み会に合わせて、各社員の自宅(もしくは希望する住所)に食事とドリンクの入った専用のフードボックスを届ける。

中身はオンライン飲み会に最適化した「4種類のピンチョス」「9種類のおつまみ」「お茶漬け」に加えて、ビール・酎ハイ・ソフトドリンクなど自由に選べる飲み物が3本。そこにオンライン飲み会のマナーや盛り上がる方法を記載したオリジナル手引書も付いてくる。