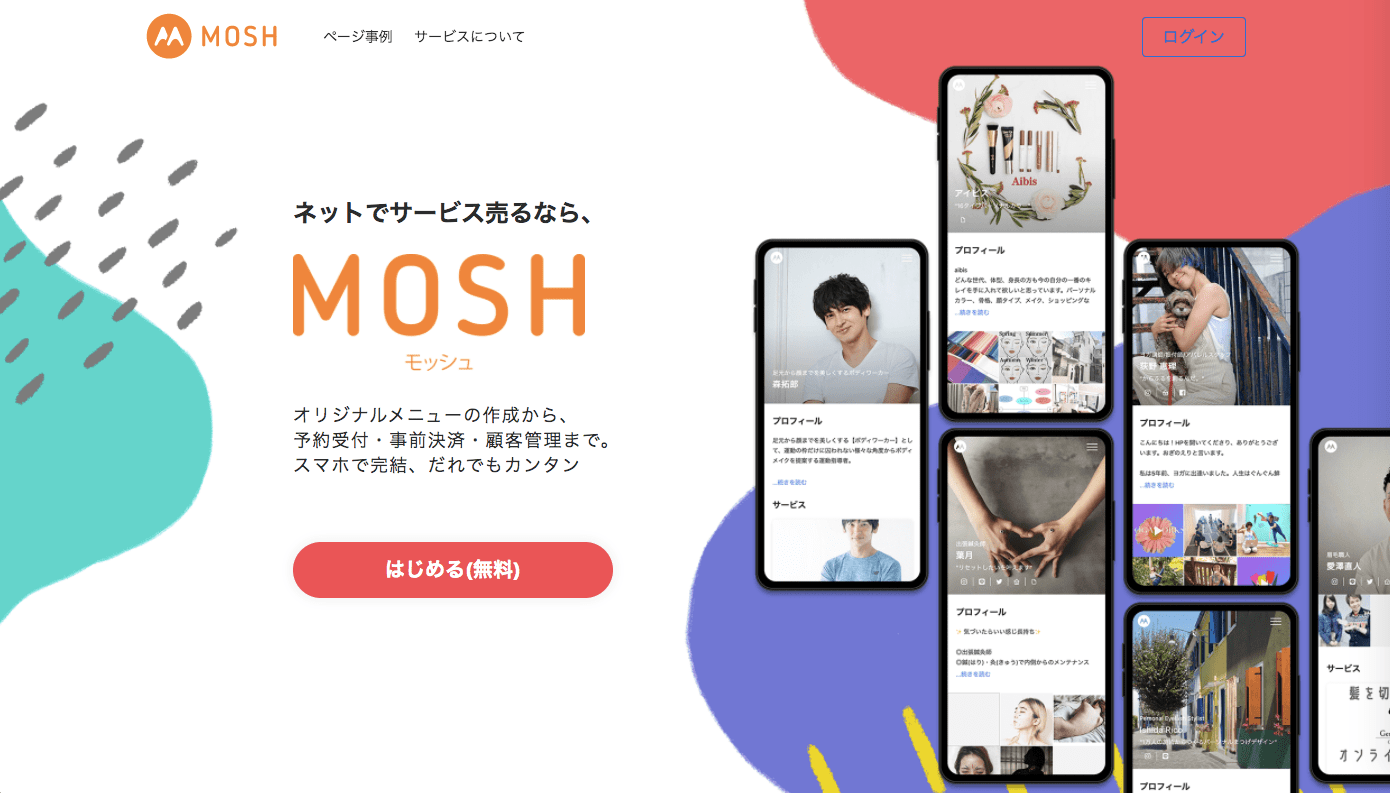

「BASE」や「STORES」は簡単にネットショップを作って物販ができる仕組みを提供して、個人や小規模事業者のチャレンジを後押しした。これらのツールの“サービス業版”ともいえる、個人向けのサイト作成・予約受付システム「MOSH(モッシュ)」が事業を拡大させている。

MOSHでは個人が好きなことや得意なことを“サービス”というかたちで販売できる。コロナ禍においては様々な業界で対面でのサービス提供が難しくなったこともあり、MOSH上で自分の知識をデジタルコンテンツにして販売したり、Zoomと組み合わせてオンラインレッスンを提供したりする個人事業主が急増した。

2020年2月末時点で5000人だった事業者数はわずか3カ月で2倍の1万人を突破。4月にはサイト内の予約・取引件数が前月比で約260%増、流通総額も198%増を記録し、この数字は5月以降もさらに伸び続けている。

スマホで手軽にサイト作成、予約や顧客管理などの仕組みをワンストップで提供

冒頭でも触れた通り、MOSHはサービス業版のBASEやSTORESと考えるとわかりやすい。

スマホから自分の本拠地となるホームページを作成し、決済付き予約機能や顧客管理機能などを用いて有料のオンラインレッスン、月額制のコンテンツなどを簡単に販売できる。