多くの産業においては、事業活動を回していく上で程度の差はあれど「産業廃棄物」が生じる。こうした廃棄物を回収・処理する産廃事業者は、さまざまな産業を裏側で支えるインフラのような存在と言えるかもしれない。

現在この産廃業界は深刻な人手不足に悩まされている。もともと人気業界とは言えない上に、世代交代に伴いベテランの人材が減少。次から次へと新しい人材が入ってくるわけでもないため、既存のリソースを有効活用しながら「いかに効率良く事業を運営していくか」が業界における重要課題となりつつある。

2019年創業のファンファーレは、まさにこの課題に挑むスタートアップだ。9月にも産廃の収集運搬に特化した配車管理サービスを正式にローンチし、業界の省力化・効率化に取り組むという。

属人的で業務量が多く、精神的な負担も大きい配車係

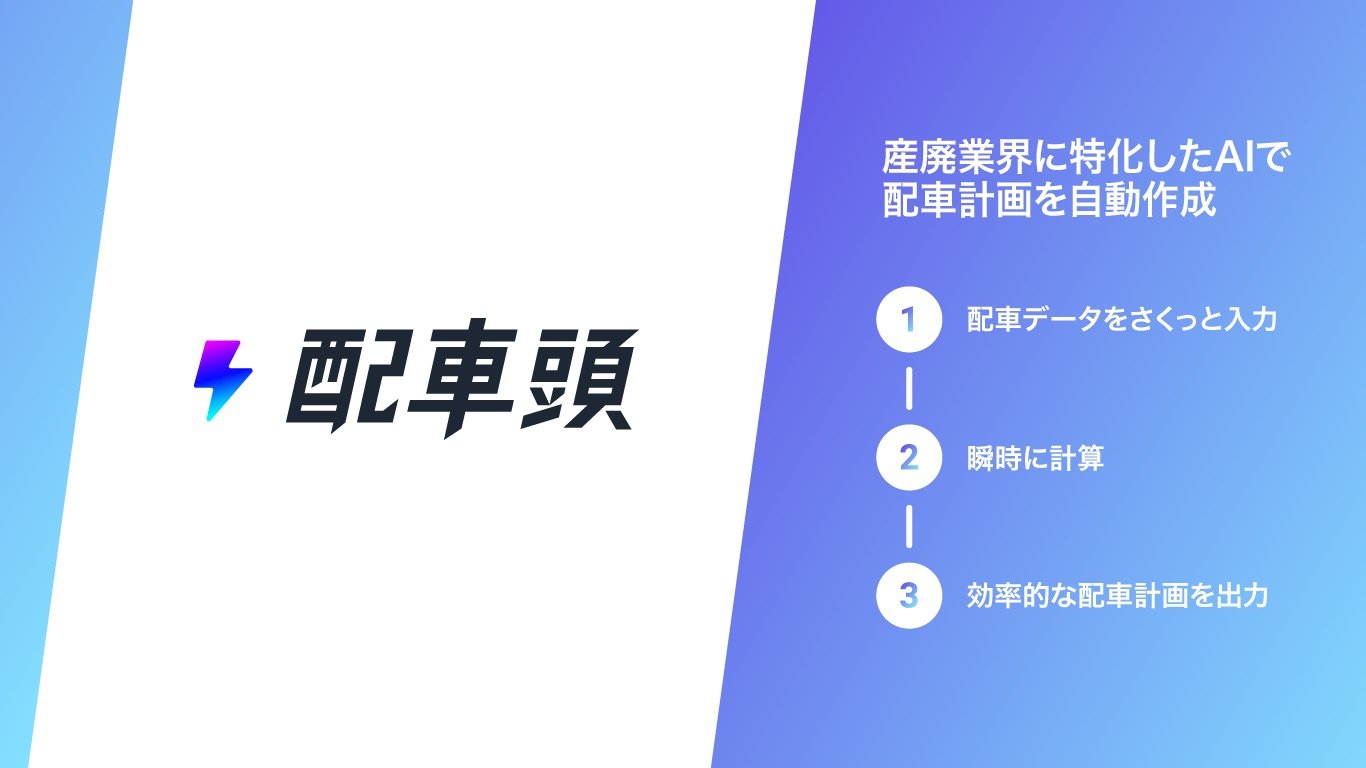

ファンファーレが開発を進めている「配車頭(ハイシャガシラ)」ではテクノロジーを活用することで、属人的かつ手間の多かった配車計画の作成時間を100分の1以下に減らすことを目指している。

代表取締役の近藤志人氏が収集運搬業務の効率化を図る上でキーマンに挙げるのが、1日の配車計画を作る「配車係」と呼ばれるスタッフだ。配車計画の内容次第でドライバー1人あたりの生産性も変わるため非常に重要なポジションになるが、実はこの配車係の負担がかなり大きいという。