ICレコーダーで録音した音声データを聞きながら、タイピングする──きっと多くの人が会議の議事録や取材の原稿を作成するにあたって、文字起こしをしているだろう。最近になり、英語の文字起こしに関しては英語音声の文字起こしアプリ「Otter(オッター)」を使えば、英語での会話がリアルタイムかつ正確に書き起こされる。

しかし、日本語の文字起こしはどうだろうか。2019年11月にAWS(アマゾンウェブサービス)が提供する音声文字起こしサービス「Amazon Transcribe(アマゾントランスクライブ)」が日本語に対応したが、精度にはまだまだ改善の余地があると言っていいだろう。

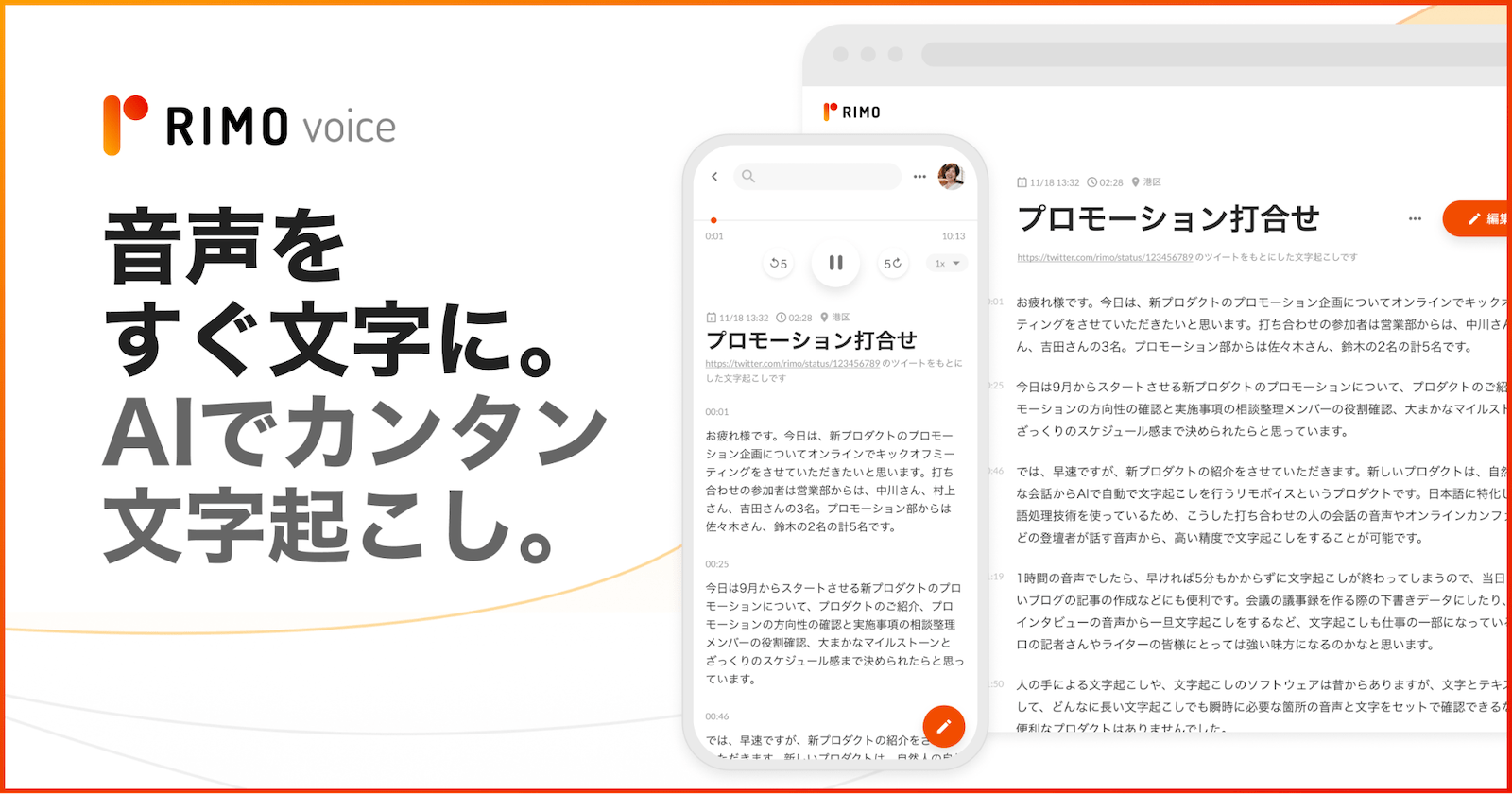

そうした中、新たな文字起こしサービスが登場した。Rimo合同会社は9月1日、日本語に特化したAI文字起こしサービス「Rimo Voice(リモボイス)」をリリースした。

Rimo Voiceは1時間ほどの音声データを5分ほどで書き起こしてくれるサービス。特徴は日本語に特化している点はもちろんだが、自動で3〜5行ごとに改行して読みやすく構成し、読み取りが曖昧な部分は文字色を薄く表示しているところだ。

また音声データとテキストデータがリンクしているため、文字色が薄くなった部分をクリックすると、該当する音声を聞き直せる。料金プランは30秒20円の従量課金制と月間40時間まで10万円(税別)の定額制が用意されている。