コロナ禍によって在宅勤務の割合が増えたことで、働き方も変化が生じている。例えば、会議やミーティングはビデオ会議サービス「Zoom(ズーム)」や、Googleのビデオ会議ツール「Google Meet(グーグルミート)」を活用する機会が増えた。これらのツールを活用することで業務の効率化が図れるようになった一方で、従来のように会議室のホワイトボードを使ってメンバー間の認識共有を図ることは難しくなった。

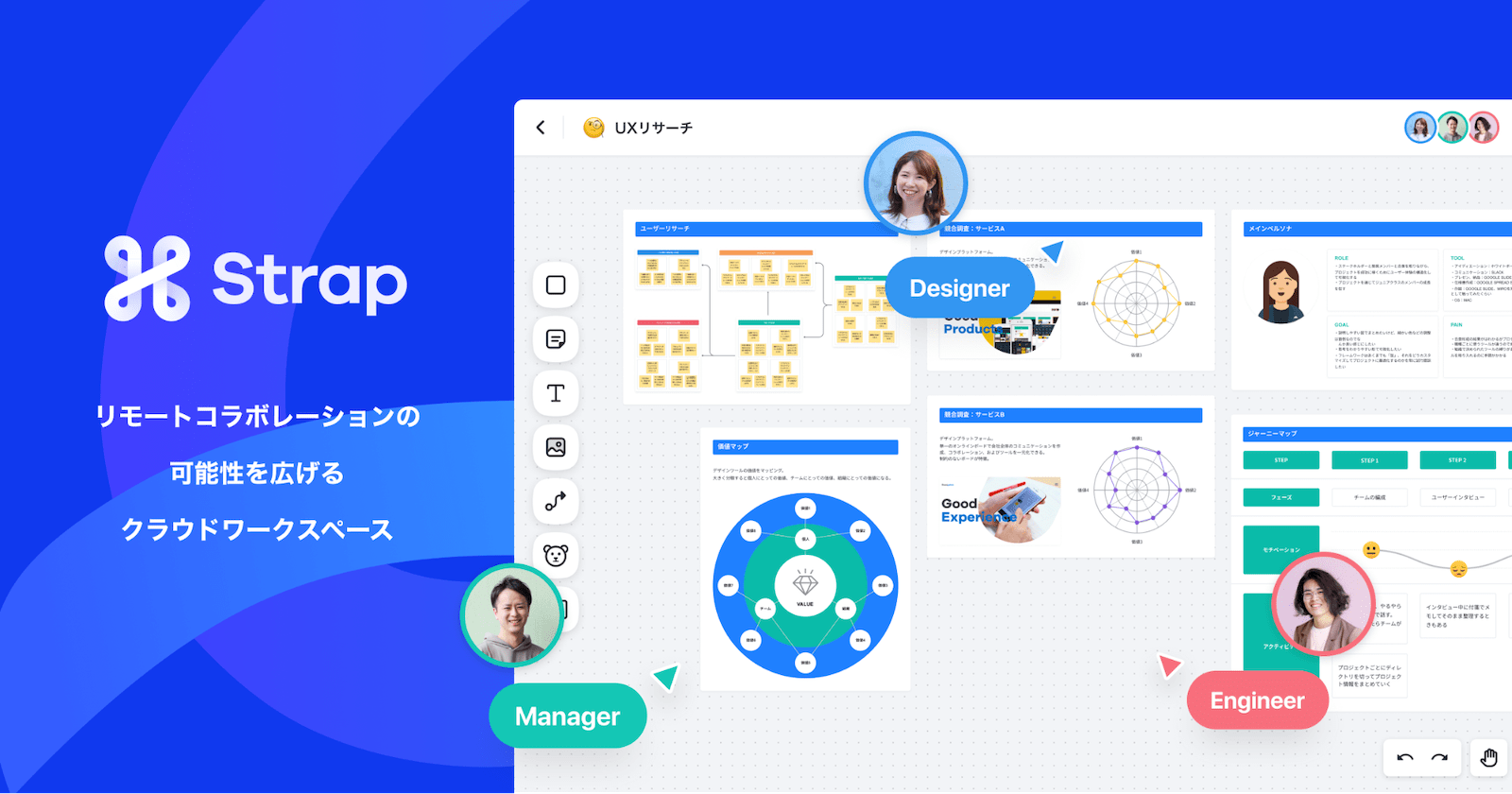

そんな課題を解決すべく、グッドパッチが新たに開発したサービスがクラウドワークスペース「Strap(ストラップ)」だ。2020年4月にパブリックβ版の利用登録を開始していた同ツールだが、9月1日に正式版の提供が開始された。

約100回を超えるアップデートを重ね、新機能を追加

Strapはリアルタイムで図解やテキスト情報の共同編集を可能にするチームコラボレーションツール。一言で説明するならば、オンライン版のホワイトボードだ。

パブリックβ版利用開始時の主な機能は、同じボード上で複数名の同時編集を可能にする「同時編集機能」や、ビジネスフレームワークなどのテンプレートを使って人に伝わる図を簡単に作成できる「テンプレート機能」、作成した資料をStrap上で共有し、チームメンバーからフィードバックをもらう「コメント機能」の3つだった。

これらの機能を活用することで、ホワイトボードを見ながらチーム全員で情報を共有し作業するコラボレーション空間をオンラインで実現している。