レガシーな産業をテクノロジーの活用で変革していくためには、時として一見“非効率”や“遠回り”にも思えるアプローチが目標に近づくための最短ルートになることもある。水産業のデジタルシフトを進めるウーオの取り組みはまさにその代表例と言えるかもしれない。

同社では産地市場のセリに並ぶ鮮魚をスマホアプリから簡単に発注できるサービス「UUUO」を9月11日にローンチした。このアプリの直接的なユーザーとなるのはスーパーの鮮魚バイヤーや、そこに食材を卸していく消費地市場の水産業者たち。UUUOではユーザーが提携産地で水揚げされた鮮魚の情報をアプリ経由で取得し、仲買業者に対して直接買い付けのリクエストを出せる仕組みを作った。

ユニークなのはウーオ自身が鳥取県にある2つの漁港の買参権(買い付けの権利)を取得し、自社スタッフがセリに参加して鮮魚を仕入れていること。大雑把な言い方をすればウーオはITスタートアップでありながら「魚屋(仲買業者)」でもあるわけだ。

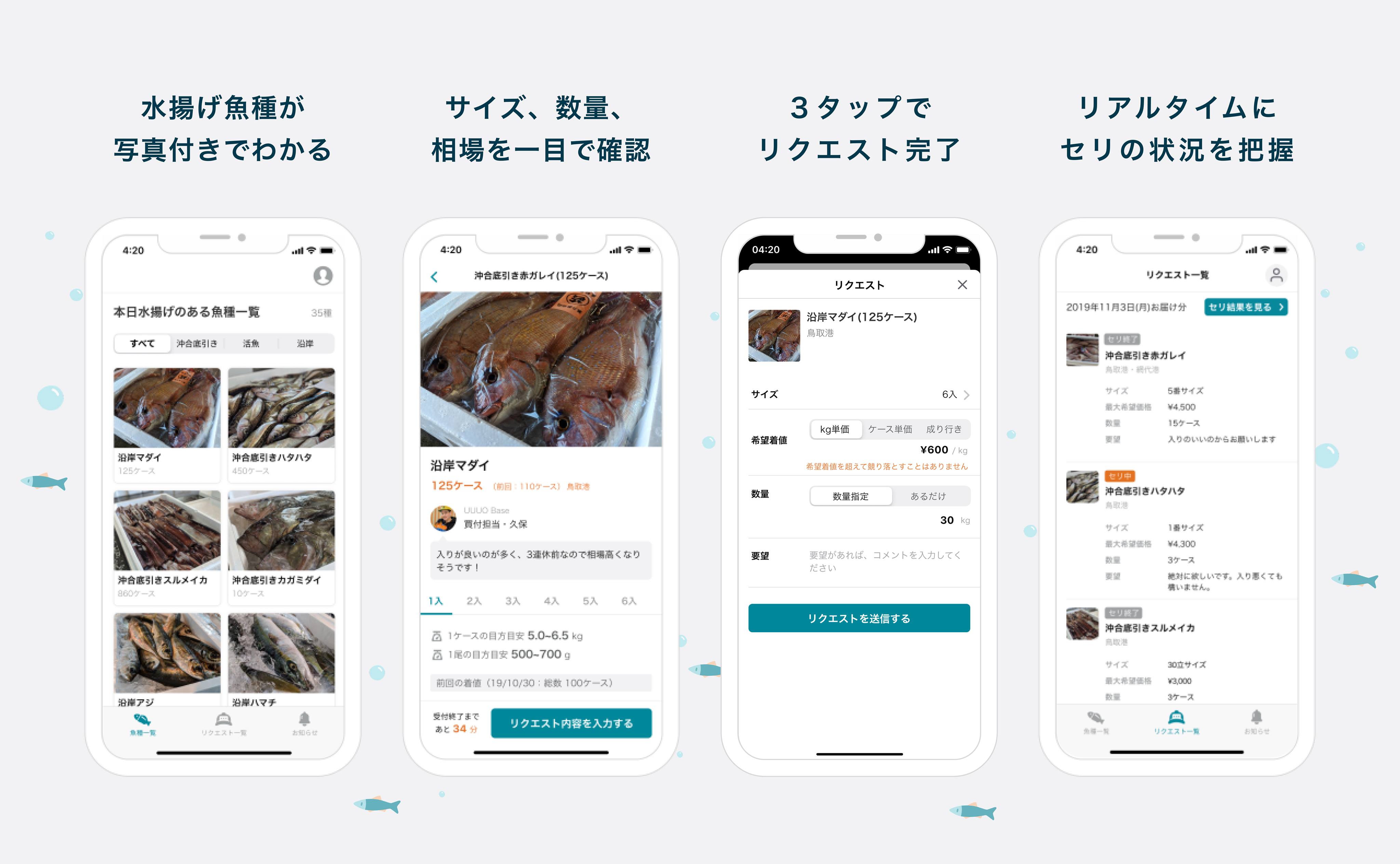

アプリ経由で簡単に魚を発注、情報の透明性も担保

ウーオでは自社で鳥取港と網代港の買参権を持つほか、現在100以上の漁港とパートナーシップを組んでいる。

それらの場所で水揚げされた魚の写真やサイズ、数量、相場価格などをリアルタイムでUUUOアプリへ配信。鮮魚バイヤーなどのユーザーはその情報をもとにめぼしい魚を見つけ、アプリを使って産地のバイヤーへ買い付けのリクエストを送る。