東京オリンピック開催にあわせ、この夏から一斉に普及させるべく準備が進んでいた日本の5G環境。3月に携帯3社が5Gスマホ第1弾を一斉に発売している。

それが昨今の新型コロナウイルスの流行という“逆風”に見舞われた。東京オリンピックは延期となり、緊急事態宣言下での外出自粛や携帯ショップの営業短縮により、5Gスマホの販売は思わしくない状況が続いている。

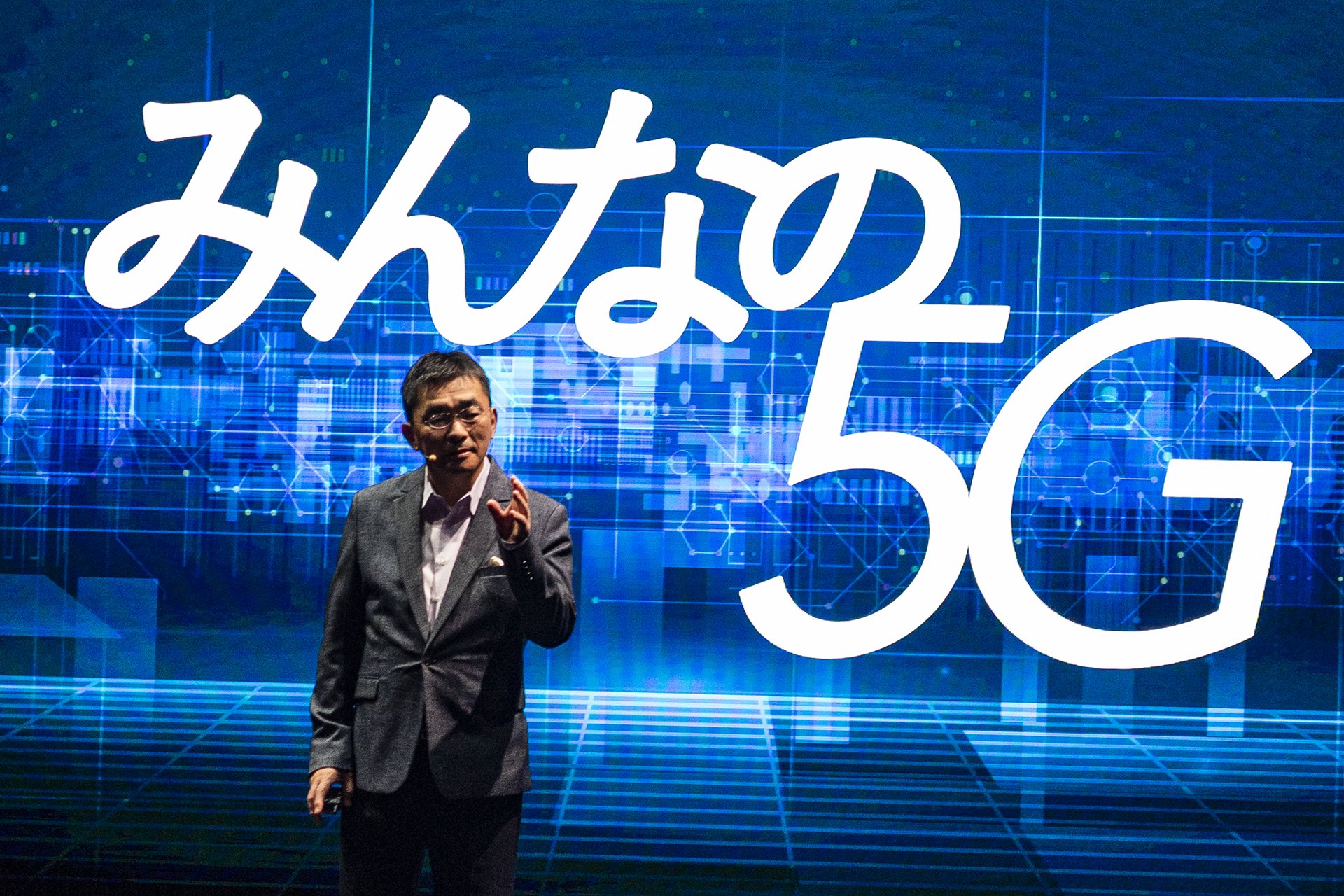

KDDIが9月25日に開催したauの発表会からは、この5Gを「再始動」させる意図が透けて見えた。スマホの新機種は、折りたたみスマホ「Galaxy Z」シリーズの5Gの高速通信を生かせるハイエンドモデルを用意する一方で、現在のラインナップで手薄になっている中・低価格帯のモデルを並べる。総務省が“スマホ値引き規制”を進める市場環境の下で、「高性能」と「低価格」に両極化するニーズに応える構成となった。

スマホの5G化が必要なワケ

モバイル通信サービスは、1980年代に自動車電話として始まった第1世代以降、約10年のサイクルで大幅なアップデートを行ってきた。その第5世代にあたる「5G」は、2020年をターゲットとして標準規格化され、世界の携帯キャリアが順次、導入を計画している。

5Gではこれまでの人が使う携帯電話だけでなく、モノが通信する「IoT」の導入が加速するとみられている。たとえば自動運転では、高速なだけでなく低遅延な(反応が高い)通信技術が必要となる。5Gの要求スペックには、そうした新技術を見据えた仕様が盛り込まれている。