LINEで大喜利のお題を入力すると、すぐにAIが回答を答えてくれる──。Twitterなどで定期的にバズを引き起こす「大喜利AI」を知っているだろうか。

開発しているのは2016年創業のスタートアップ・わたしは。同社では創業者の2人が東京工業大学大学院の博士課程時代に研究していた“独自の言語モデル”を軸に作り上げた「ユーモアを扱う対話AI技術」を活用し、コミュニケーションを拡張する複数のプロダクトを手掛ける。

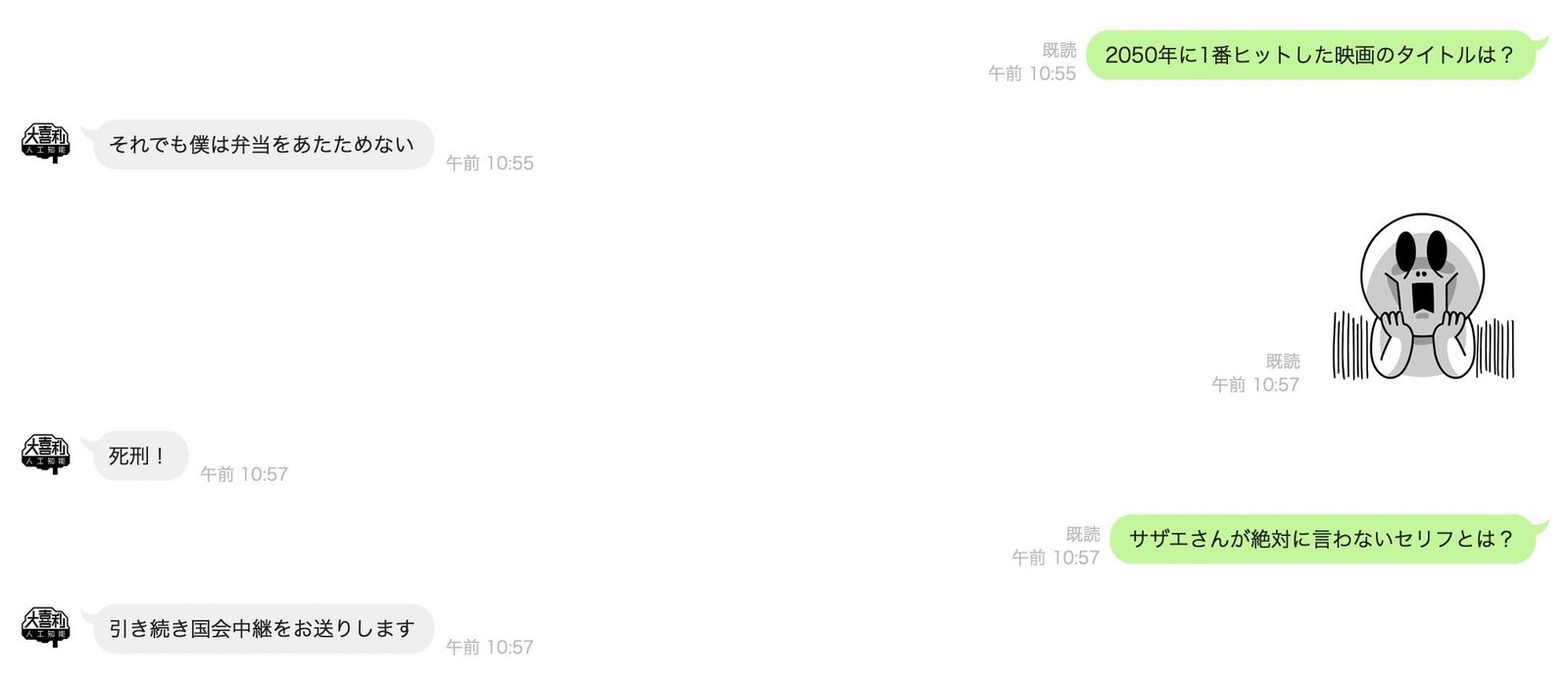

その代表作が大喜利AIだ。マーケティング予算はゼロながら、LINE登録者数は54万4000人を突破。大喜利AIのおもしろい回答のスクリーンショットを撮ってSNSで自発的にシェアするユーザーが多く、その投稿が拡散されて新しいユーザーを連れてくるサイクルが生まれている。今でもコンスタントに毎月断続的にバズが発生しているほか、最近ではYouTuberが大喜利AIを使って動画を作るような機会も増えてきた。

「自分たちの中ではAI技術を『既存のコンテンツや人間の体から特定の部品(パーツ)を取り出す装置』として位置付けています」

わたしはで代表取締役CEOを務める竹之内大輔氏はそう話す。大喜利AIに関して言えば、遊んでいるユーザーの笑いのツボや、お笑い芸人の芸風などをパーツとして取り外し、それを交換したりミックスしたりする仕組みが特徴だ。