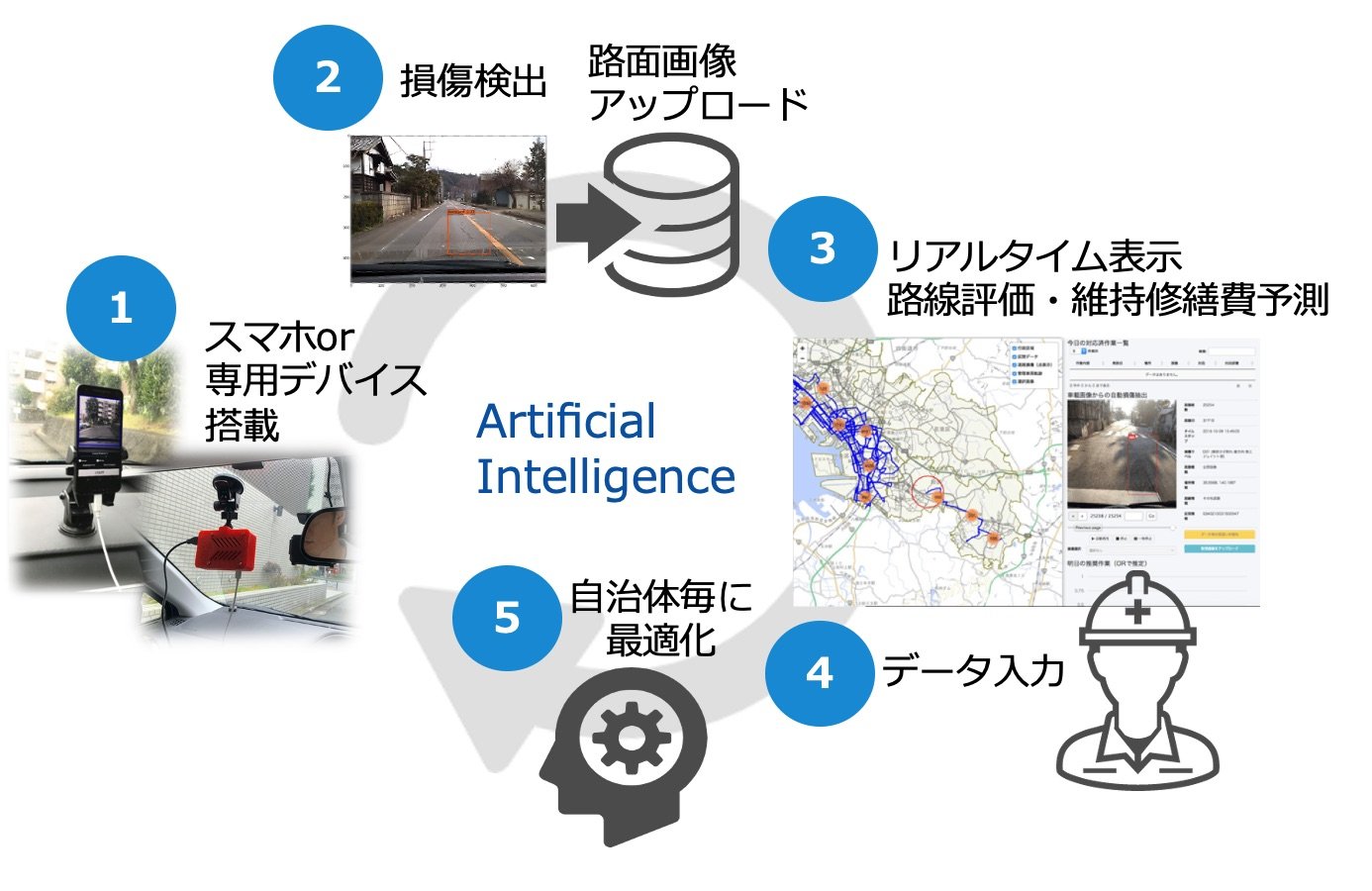

必要なのはスマホかドラレコを設置した車で道路を走行するだけ——。従来は車上から担当者が目視で行っていた“道路損傷の確認業務”を、安価なデバイスとAIなどの技術を用いて自動化するプロダクトを開発しているのがアーバンエックステクノロジーズ(UrbanX)だ。

UrbanXは代表取締役の前田紘弥氏が東京大学工学系研究科に在籍時の研究内容を社会実装するべく、同大学から知財やソフトウェアのライセンスを受ける形で2020年4月に創業した東大発スタートアップ。現在は最初のプロダクトとして「道路点検AI」を自治体などに対して提供している。

ゆくゆくは道路点検AIで活用している技術を活用してスマートシティ領域で複数のプロダクトを展開していく計画で、そのための資金として東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC)とANRIを引受先とする第三者割当増資により総額8000万円を調達した。

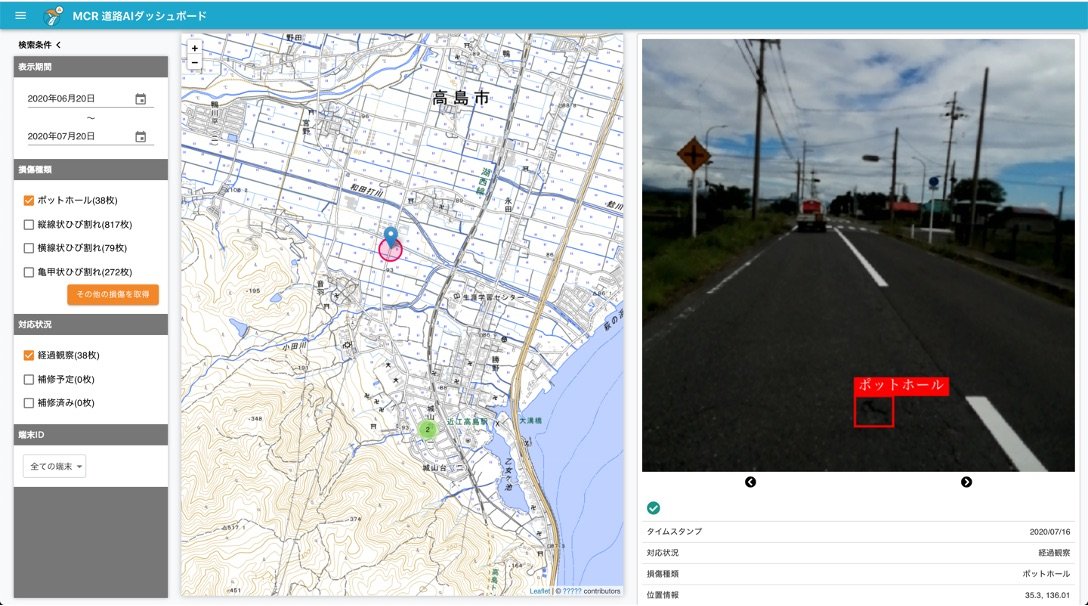

スマホを載せて走行するだけで道路の損傷を検出

これまで道路の損傷を確認する方法は大きく2つ存在していた。1つが実際に道路を走行しながら作業員が目視で確認していくやり方。そしてもう1つが路面性状調査と呼ばれる、高精度なカメラやレーザーを積んだ専用の車を用いて調査するやり方だ。

路面性状調査は質が高い一方でコストが1番のネックになる。前田氏の話では1キロメートルあたり数万円かかるため、予算の多い自治体であっても5年に1度実施するくらいの感覚なのだという。