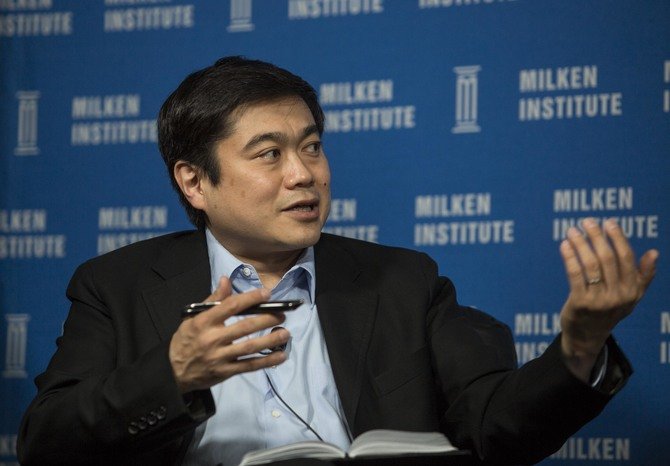

伊藤穰一氏 Photo:ZUMA press/Aflo

伊藤穰一氏 Photo:ZUMA press/Aflo

MITメディアラボの所長を務めていた伊藤穣一氏が9月7日に辞表を提出した。「Joi」の愛称で知られ、日本とアメリカのテクノロジー・コミュニティーから尊敬を集めていた同氏の去就は、日本国内でも話題を集めている。

この辞任の引き金となったのは、アメリカの実業家として知られるジェフリー・エプスタイン被告の獄中自殺を発端とした報道だ。エプスタイン被告は多数の少女を性的虐待したことで起訴された後、不審とも言える自殺を遂げた。その後、被告からメディアラボが寄付を受けていたことが明らかになり、複数の研究者が抗議辞任。先月15日、伊藤氏は自身の個人ファンドも被告から出資を受けていたことを明らかにした上で謝罪文を公開した。

The New Yorkerのスクープで事件が急変

謝罪文を公開した時点では伊藤氏が「飛び火」を受けたかのような印象だったが、今月6日にThe New Yorkerが新たな記事をスクープしたことで事態は急変する。

それによれば、エプスタイン被告はMITの寄付者データベースに「不適格」と示されていたものの、メディアラボ側はそれを知りながら寄付を受け取っていた。しかも、リークされたメールでは、伊藤氏がスタッフに対して被告に関係した資金を匿名処理するよう指示しており、メディアラボにおいて被告が「ヴォルデモート」(小説『ハリー・ポッター』シリーズ)に登場する“名前を言ってはならない人”)と呼ばれていたことも明かされた。また被告に関係した資金は当初80万ドルとされていたが、750万ドルにのぼることも示唆されている。

一連の報道は、伊藤氏が違法行為に手を染めていたわけではないものの、明らかに倫理的逸脱があり、当初の謝罪にも虚偽が含まれていることを示した。たとえば朝日新聞は今回の辞任を「混乱を収束させる狙い」と記事で述べるなど、日本の主要メディアでは未だに伊藤氏が飛び火を受けたかのような論調で報じているが、事件のインパクトと経緯を考えれば、より踏み込んだ理解が必要になる。