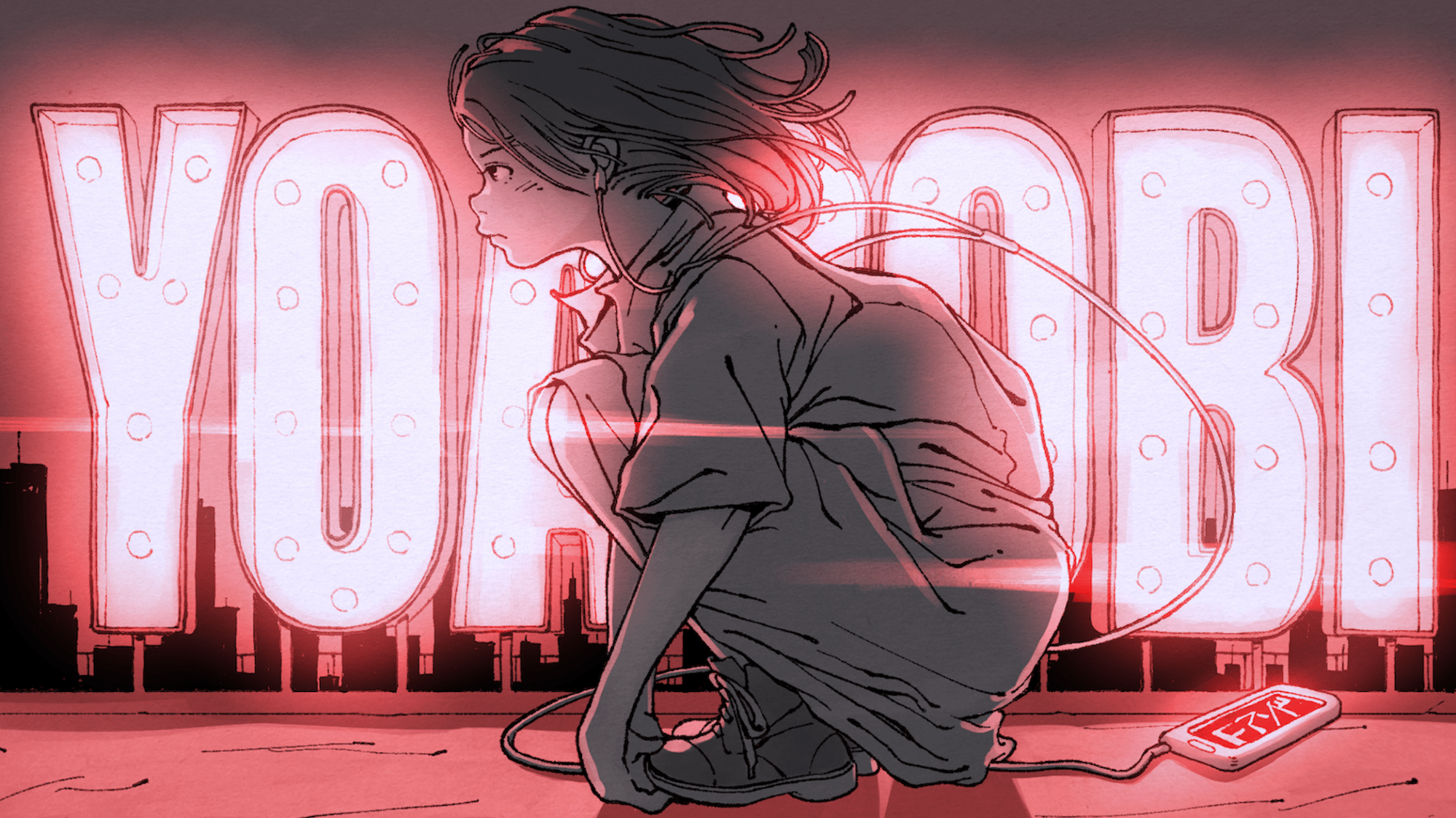

インターネットから人気に火が付いたアーティストYOASOBIは、「小説を音楽にするユニット」として誕生。小説投稿サイト「monogatary.com」にて実施されていたコンテスト「モノコン2019」の「ソニーミュージック賞」を受賞した小説を楽曲化するために結成された。

レコード会社のスタッフがコンポーザーのAyaseに初めてコンタクトを取ったのはInstagramのDMからだ。スタッフとAyaseがボーカル・ikuraを見つけたのもInstagramにアップしていた弾き語り動画がきっかけだったというのだから、結成の発端もまさにデジタル時代ならではと言えるだろう。

デビュー曲「夜に駆ける」はBillboard Japan Hot 100やオリコン週間合算シングルランキングで複数週にわたって1位を獲得し、ストリーミング再生回数は2億回を突破。日本国内に限らず香港、台湾、インドネシア、シンガポール、マレーシア、インドなど各地域のストリーミングサービスのチャートでもランクインを果たしている。また、デビュー曲以降の4曲もすべて、YouTubeのミュージックビデオ再生回数は数千万回以上を記録している。

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/x8VYWazR5mE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

怒涛の1年、リリースから半年後に「ヒット」を実感

11月16日は、彼らのデビュー曲「夜に駆ける」のミュージックビデオが公開されてからちょうど1年の日でもあった。ikuraは現役大学生であり、コロナ禍でのオンライン授業と急激に忙しくなった音楽活動の両立は大変だったと、この1年を振り返る。