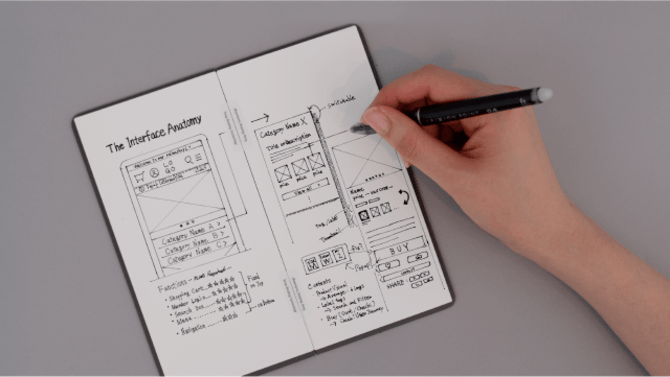

手帳サイズのホワイトボード「ノーツ・バイ・バタフライボード」(バタフライボードのウェブサイトより)

手帳サイズのホワイトボード「ノーツ・バイ・バタフライボード」(バタフライボードのウェブサイトより)

マグネット式のページを着脱して自由に並び替えたり、壁に貼ったりできるメモ帳サイズのホワイトボード「ノーツ・バイ・バタフライボード」が、発売前ながら人気を集めている。クラウドファンディングサービスを通じての注文額は、発表1日で400万円を突破し、現在は800万円以上になっている。商品を手がけるバタフライボード社の代表取締役・福島英彦氏は、もともと外資系企業でスピーカーを開発していたエンジニア。副業からスタートした商品の開発秘話を聞いた。(編集・ライター 野口直希)

持ち運べるホワイトボード「バタフライボード」

会議室で大きなホワイトボードを使うと、机に向かっている時よりもアイデアが浮かんでくると感じたことはないだろうか。多くの人の意見を素早く書き留めて、それらのつながりを図示し、議論を展開させる。1人で使っても複数人で使っても便利なホワイトボードだが、使用できる場所はそう多くない。

そんな問題を解決するのが、「バタフライボード」だ。A4判の薄いホワイトボードがリングノートのように複数枚繋がっている「持ち運べるホワイトボード」で、出張先での打ち合わせやカフェなど、あらゆる場所で使うことができる。各ボードのヒンジ部分はマグネットで接続しているため、自由に着脱可能。会議室の壁など金属製の場所に貼り付けたり、複数枚のボードを繋げた大きなボードとして使ったりすることができる。

持ち運べるホワイトボード「バタフライボード」(バタフライボードのウェブサイトより)

持ち運べるホワイトボード「バタフライボード」(バタフライボードのウェブサイトより)

また、パートナー企業とともに独自開発した0.5mmの極細マーカーを同梱する。「ホワイトボードで使用するマーカーはペン先が太く、細かな文字を書きにくい」という不満に対応した。

現在はA4/A5判の「バラフライボード2」と、A3判でもストレスなく持ち運びできるよう軽量化を図った「バタフライボードPro A3」の3つのラインアップ展開中だ。価格は、バラフライボード2のA4判が4320円、A5判が3780円、バタフライボードPro A3が8100円。