従業員の目標設定から人事評価に至るまでのプロセスをデジタル化する人事評価クラウド「HRBrain」が好調だ。

2017年1月のローンチから4年弱で累計約1000社に導入。特に直近1年の成長が著しい。2019年10月の資金調達時から比べても、1年で累計導入企業社数が500社近く増えている(2019年10月時点で約550社)。

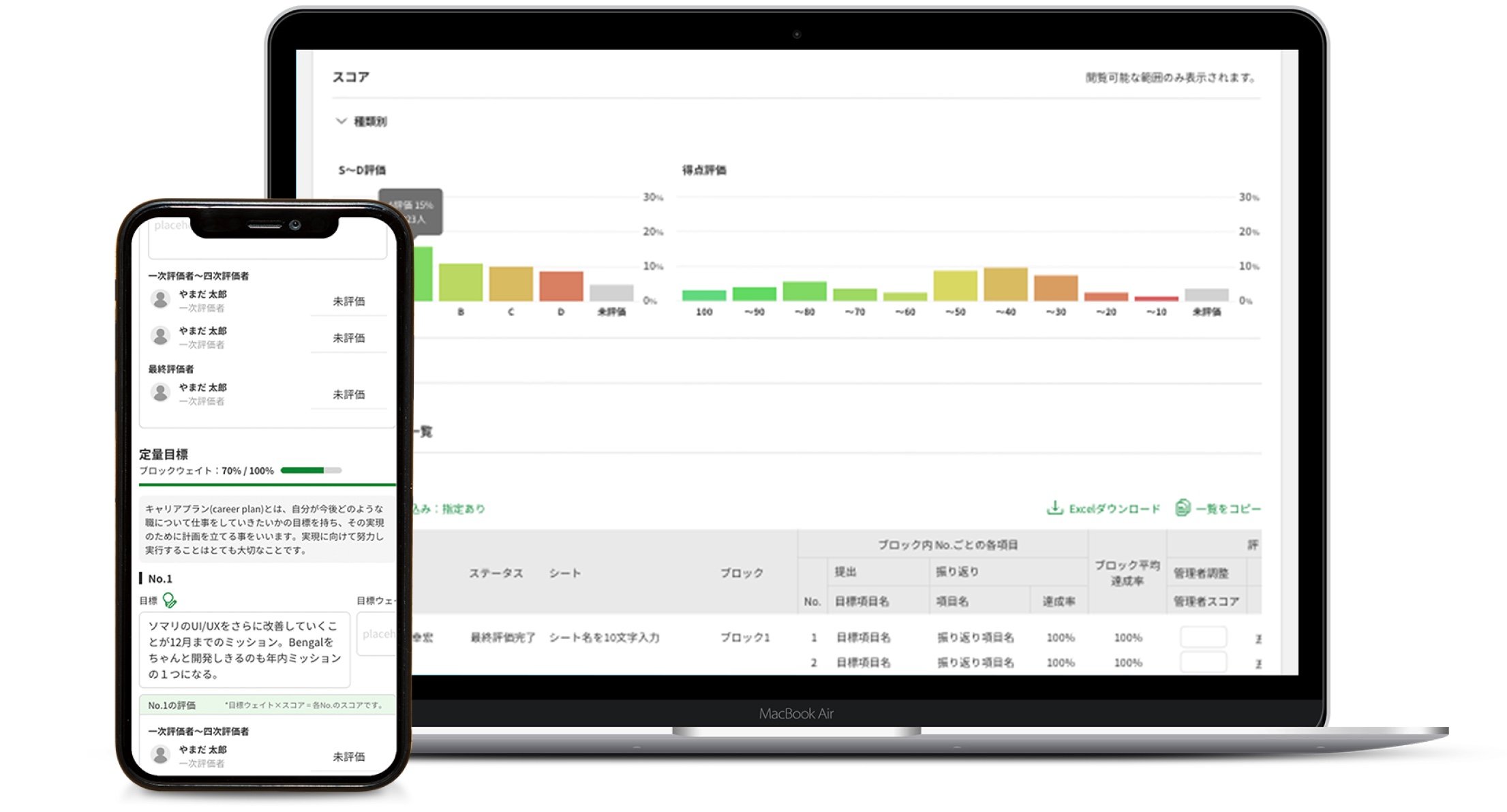

IT企業を筆頭に教育機関、病院、建設、飲食、工場など顧客の事業ドメインも幅広い。紙やExcelで管理されていることが多い人事評価をデジタル化することで、現場の工数削減やデータ活用を後押ししてきた。

サービス開発元のHRBrainで代表取締役を務める堀浩輝氏は「この4年間で人事評価クラウドとしては一定の認知度を獲得できてきた」と事業への手応えを語る。これから同社が目指すのは「人事評価クラウドのHRBrainから、総合型のタレントマネジメントシステムのHRBrainへの進化」だ。

その軍資金としてHRBrainは12月4日、大型の資金調達について明らかにした。Eight Roads Ventures Japanなど複数の投資家を引受先とした10億円の第三者割当増資を実施したことに加え、3億円のデットファイナンスも決定している。