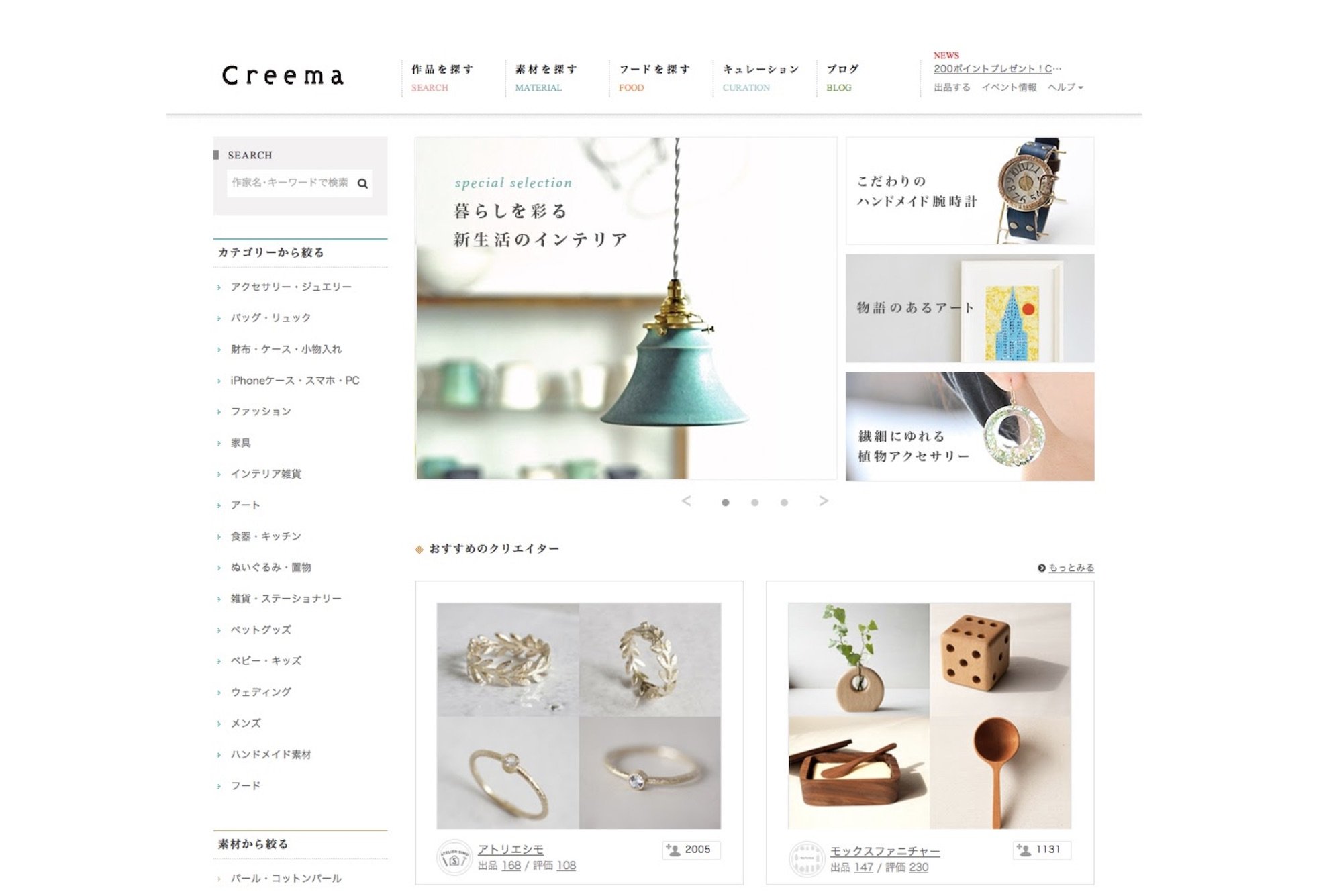

ファッションアイテムからインテリア雑貨、アート作品にフードまで──。ハンドメイド作品を個人間で売買できるマーケットプレイス「Creema(クリーマ)」には、実に1000万点以上もの作品が集まり、熱狂的なコミュニティができあがっている。

2010年5月のサービス開始から10年。登録クリエイターの数は約20万人まで拡大し、アプリのダウンロード数は1000万件を超えた。日々さまざまな作品が取引され、月間で13億円以上の流通額を生み出す場へと成長した。

運営元のクリーマは2020年11月にマザーズ上場も果たし、今後さらにサービスに磨きをかけていく計画だ。

今でこそGMOペパボが展開する「minne(ミンネ)」と並び日本を代表するハンドメイドマーケットプレイスとしての地位を確立しつつあるが、ローンチから2年ほどの間は「作品を買う人のほとんどが身内」という厳しい時期が続いた。

そもそも当時はメルカリを始めとしたフリマアプリも存在せず、インターネットを介して個人間で簡単に取引ができる「CtoC」型のサービスが日本にはほとんどない時代。「ヤフオク!」のようなオークションサービスなどはあれど、オンライン上でクリエイターから直接作品を購入する文化は根付いていなかった。