ここ数年で広く社会に普及したマッチングサービス。今や「Pairs(ペアーズ)」や「タップル」などのサービスを通じて恋愛相手を探すことは珍しくない。

実際、タップルとデジタルインファクトが共同で実施した調査によれば、2021年のオンライン恋活・婚活マッチングサービス市場は前年比23%の増加で768億円規模に成長。2026年には、2021年比約2.2倍の1657億円にまで拡大すると予測されている。

オンラインで知らない人と出会うことが一般化しつつある一方で、そんな出会い方に抵抗を感じる人も中にはいるだろう。そんな人たちのニーズを汲み取ってか、最近は“友だちの友だちと出会う”をコンセプトにうたうマッチングサービスが登場し始めている。

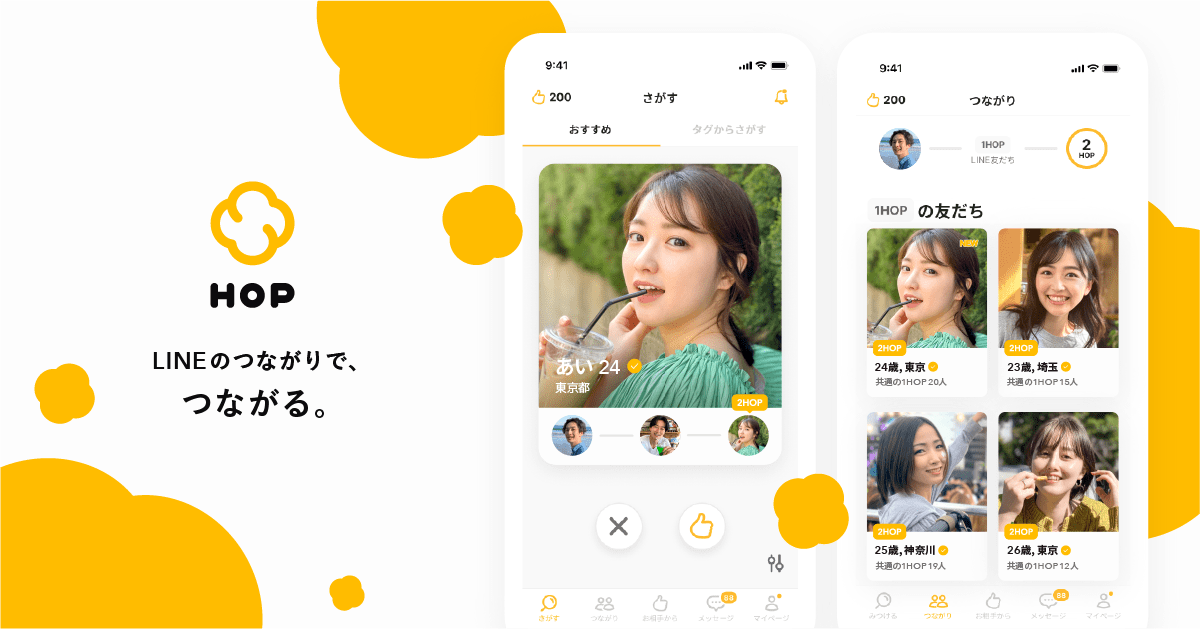

LINEのつながりを使って「出会いを見つける」

その代表例が、LINEの友だちの繋がりを活用し、”友だちの友だち“と出会えるマッチングサービス「HOP(ホップ)」だ。HOPは、「YYC」や「Poiboy」などのマッチングサービスを手がけるDiverseと、コミュニケーションアプリ「LINE」を手がけるLINEの共同出資によって設立されたHOPが開発したマッチングサービス。

2020年8月から東京・神奈川・千葉・埼玉の1都3県で先行してサービスの提供を開始し、12月24日からは全国版の提供を開始している。