日本で招待制・音声SNSの「Clubhouse」が爆発的な盛り上がりを見せはじめてから早くも2週間。筆者が見た限りでは1月23日ころからスタートアップ経営者を中心にIT業界関係者から利用が進み、そこから一気に芸能人など多くの著名人が配信を開始した。多くのメディアが「音声版Twitterとも言える次世代SNS」と取り上げたこともあり、最近では一般ユーザーも増加した印象だ。

だが、Clubhouseは招待制。登録時には1ユーザーあたり2人分の招待枠しか持たないため、「やっと参加することができた」という人も少なくないだろう。そしてユーザー同士が会話する「ルーム」では、自ら発言しない“聞き専”に徹しているユーザーも多いのではないかと思う。

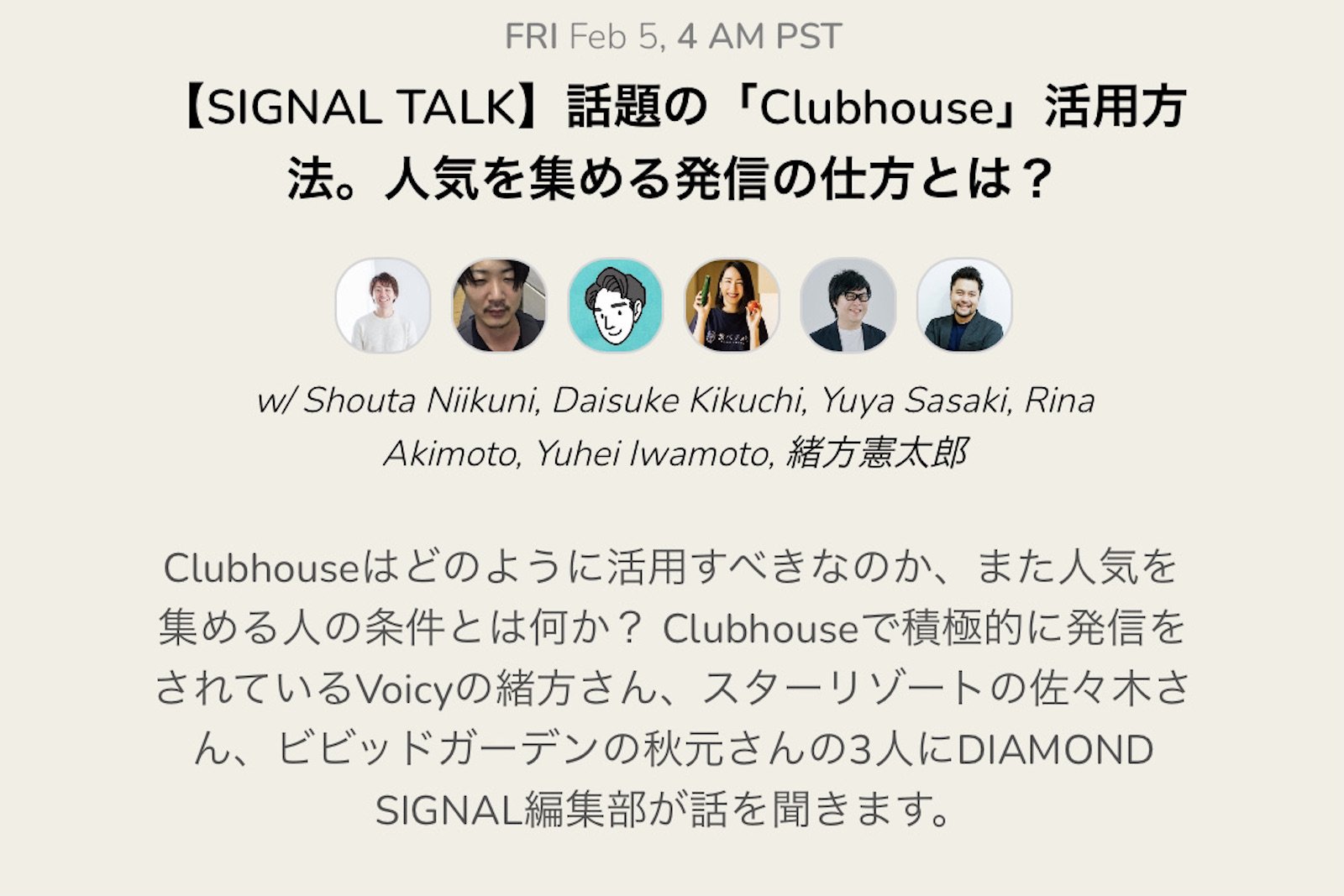

そこでDIAMOND SIGNALでは、すでにClubhouseを積極的に活用し多くのリスナーを集める3人の起業家から、Clubhouseで発信する上で意識しているコツを聞いた。これからClubhouseで配信を始める際には参考にしてほしい。

参加してくれたのは、日本発音声メディア「Voicy」を運営し、音声サービスにも詳しいVoicy代表取締役の緒方憲太郎氏、農家や漁師といった生産者から食材を取り寄せできる産直通販サイト「食べチョク」を運営し、Clubhouse上でも生産者をゲストにした発信を毎日続けているというビビッドガーデン代表取締役社長の秋元里奈氏、そして今年の7月に沖縄県・石垣島にライフスタイルホテル「THIRD石垣島」をオープンし、Clubhouse上では起業家から芸能人までのルームでモデレーターを務めるスターリゾート代表取締役の佐々木優也氏だ。なお取材も3人に録音と記事化の承諾を得た上で、Clubhouse内で実施した。

その1 “会話の内容”よりも“誰と話すか”が重要

Clubhouseは優れた音声コンテンツが揃っているプラットフォームというよりは「人と人とが知り合うための場」として捉えているという緒方氏。自身でルームを開く際には“会話の内容”がどうかではなく、“誰と話すか”を意識して準備を進めるという。