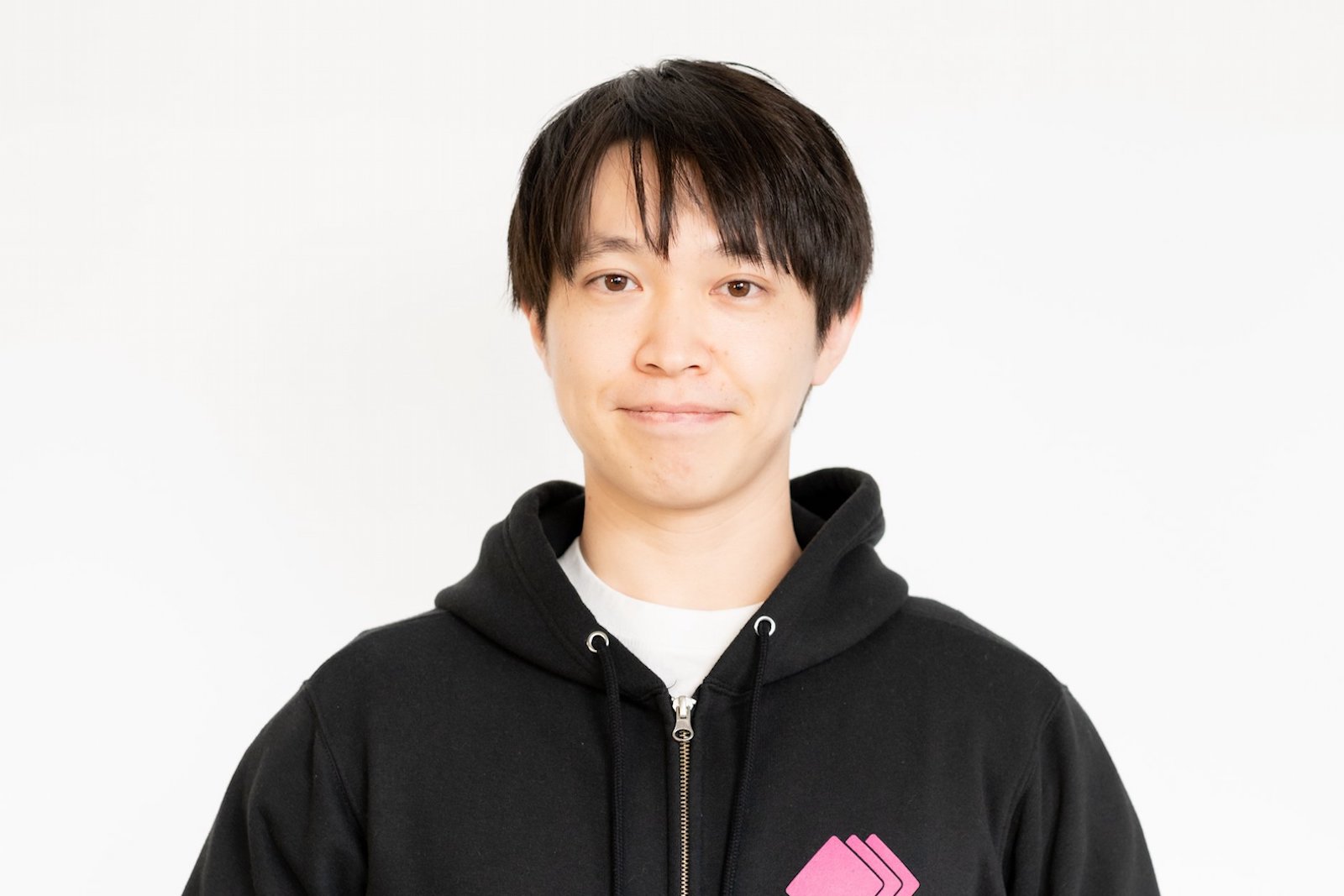

DX関連サービスの開発を手がけるLayerXは3月1日、代表取締役CTOに元DMM.com CTOの松本勇気氏を選任したことを発表した。これにより、LayerXの代表取締役は松本氏と福島良典氏の2人となるため、同社は“共同代表体制”に移行する。

松本氏は今後、代表取締役CTOとしてブロックチェーン技術を活用した、不動産・インフラを中心とする実物資産のアセットマネジメント事業を手がける合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント(以下、MDM)」を推進するMDM事業部、ブロックチェーンや秘匿化技術の技術開発及び技術の社会実装に長期的な目線で取り組む研究開発組織「LayerX Labs」を管掌する。

松本氏といえば、福島氏が創業した「Gunosy(グノシー)」でCTOを務めていた人物。なぜ、松本氏は再び、福島氏と共に歩むことを決めたのか。

自分の課題感とLayerXの向かう先が一致

──どういった経緯でLayerXの代表取締役CTOに就任することになったのでしょうか?

松本:GunosyのCTOを退任した後も福島とは継続的にコミュニケーションを取っていました。その中で、自分が取り組みたい社会課題とLayerXの方向性が揃ったタイミングだったのでLayerXの代表取締役CTOに就任させていただく流れになりました。

また、共同代表に技術者である私を据えることで、LayerXが向かう先における技術の重要性をはっきりと示していく狙いもあります。もともと、自分がDMM.comという大規模な組織の改革に乗り出した理由のひとつが日本全体でデジタル化、組織変革のノウハウが将来ますます求められるようになるだろう、という課題感にありました。