東京大学協創プラットフォーム開発(東大IPC)が起業を目指す東大関係者や東大関連のシードベンチャーを対象に実施しているインキュベーションプログラム、「東大IPC 1st Round」。今回で4回目を迎える同プログラムの新たな支援先5社が発表された。

東大IPC 1st Roundでは各社に対して最大1000万円の活動資金を提供するほか、東大IPCが6カ月月間に渡って事業の立ち上げ・運営をサポートする。JR東日本スタートアップやトヨタ自動車、ヤマトホールディングスなど各業界の大手事業会社がパートナーとして参画しており、各社と協業や実証実験の可能性がある点も大きな特徴。今回から新たに安川電機とピー・シー・エーがラインナップに加わった。

前身となるプログラムも合わせると過去3年半で累計34チームが採択されており、すでに23社が投資家から資金調達を実施済み。2020年より採択先に対する東大IPCからの投資も始まり、以前紹介したBionicMやアーバンエックステクノロジーズ、ARAVなどへの出資事例がある。

以下では今回採択された5社の概要を簡単に紹介する。

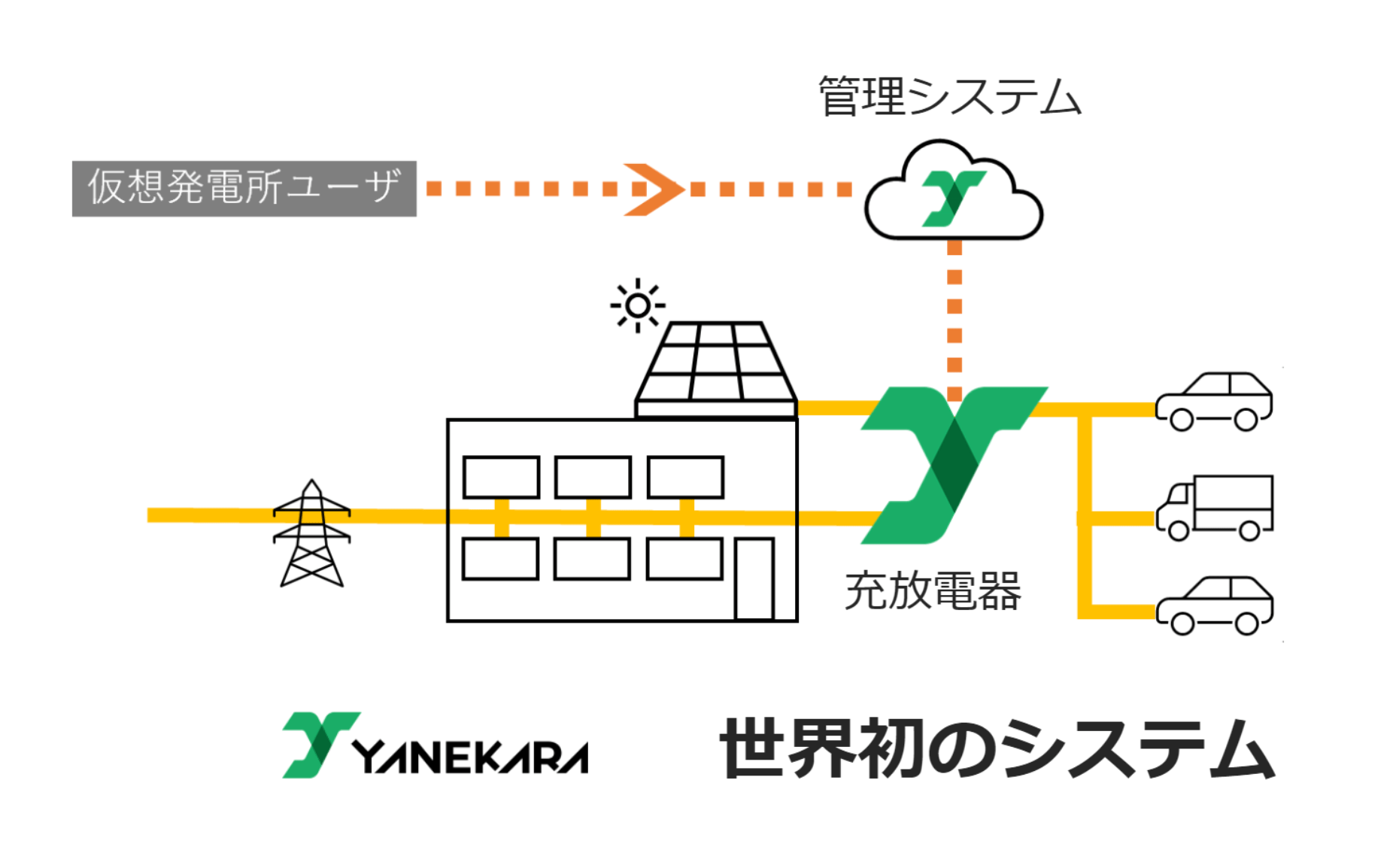

Yanekara : 電気自動車を蓄電池に変える充放電システム

Yanekaraでは電気自動車を“エネルギーストレージ化”する充放電システムの開発に取り組んでいる。