事業成長を目指すテクノロジー企業において、“優秀なエンジニア”は欠かすことのできない重要な存在だ。

会社の技術力がプロダクトにもそのまま反映される。だからこそ上場したメガベンチャーであれ、創業間もないスタートアップであれ、ほとんどのテック企業は常に優秀なエンジニアを探している。

一方で「エンジニアの技術力を定量的に評価すること」は簡単ではない。採用する側にも候補者の技術力を見極めるスキルが求められるほか、選考プロセスにおいては複数の候補者の技術力を比較していかなければならない。

この難題へのアプローチとして、GAFAを始めとする海外のテック企業では「コーディング試験(技術試験)」が広く普及している。職務経歴書や面接だけでなく、実際に開発に関する問題を解いてもらうことで、候補者の実力を定量評価するわけだ。

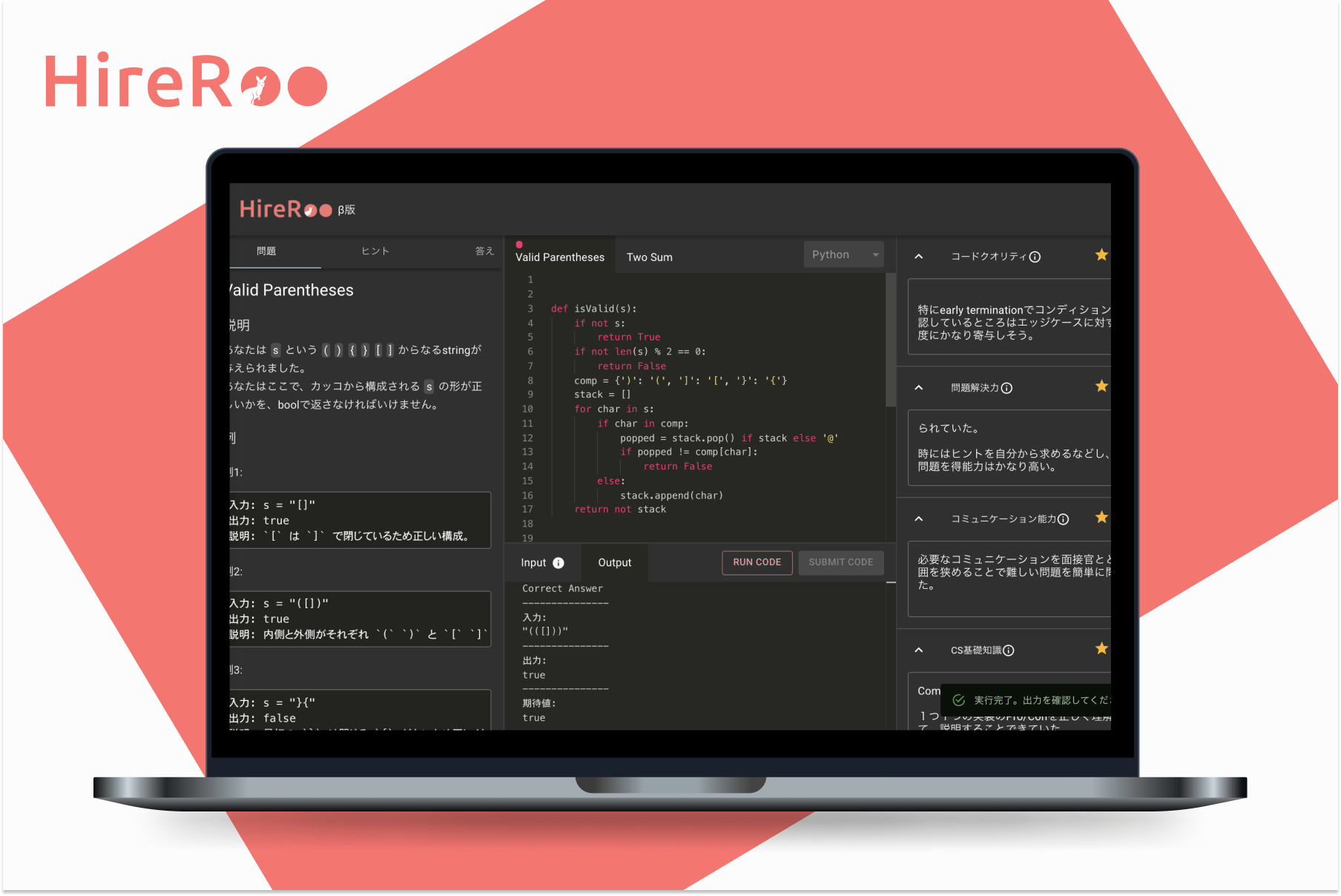

2020年12月に設立されたばかりのハイヤールーが目指しているのは、GAFAなどが実践するコーディング試験を“低コストで導入できる仕組み”を作ること。試験に必要な環境をウェブサービスとして提供することで、企業のエンジニア採用を後押ししたいという。