未だ終わりの見えない米中貿易戦争の中で窮地に立たされているHuawei(以下、ファーウェイ)、2020年は新型コロナウイルスの感染拡大というダブルパンチを食らったものの、地元・中国市場に支えられなんとか成長を遂げた。3月31日に中国本社で開催された、ファーウェイのアニュアルレポート発表会と日本での代表取締役の会見をレポートする。

中国市場が牽引し増収増益、スマホは大きな打撃

3月31日、ファーウェイは本社で2020年の業績報告を行なった。ファーウェイは公開企業ではないため開示の義務はないが、以前から毎年この時期に自主的に業績を開示している。今年も監査はKPMGが行っている。

2020年の売上高は前年比3.8%増の8914億人民元(約15兆175億円)、純利益は同3.2%増の646億人民元(約1兆883億円)。営業キャッシュフローは前年比61.5%減の352億人民元(約5930万円)となった。輪番会長の胡厚崑(ケン・フー)氏は、業績を「想定通りだった」として、キャッシュフローの減少については「研究開発への投資を増やしたこと、資材の備蓄のための支払いを行ったこと」を理由に挙げた。

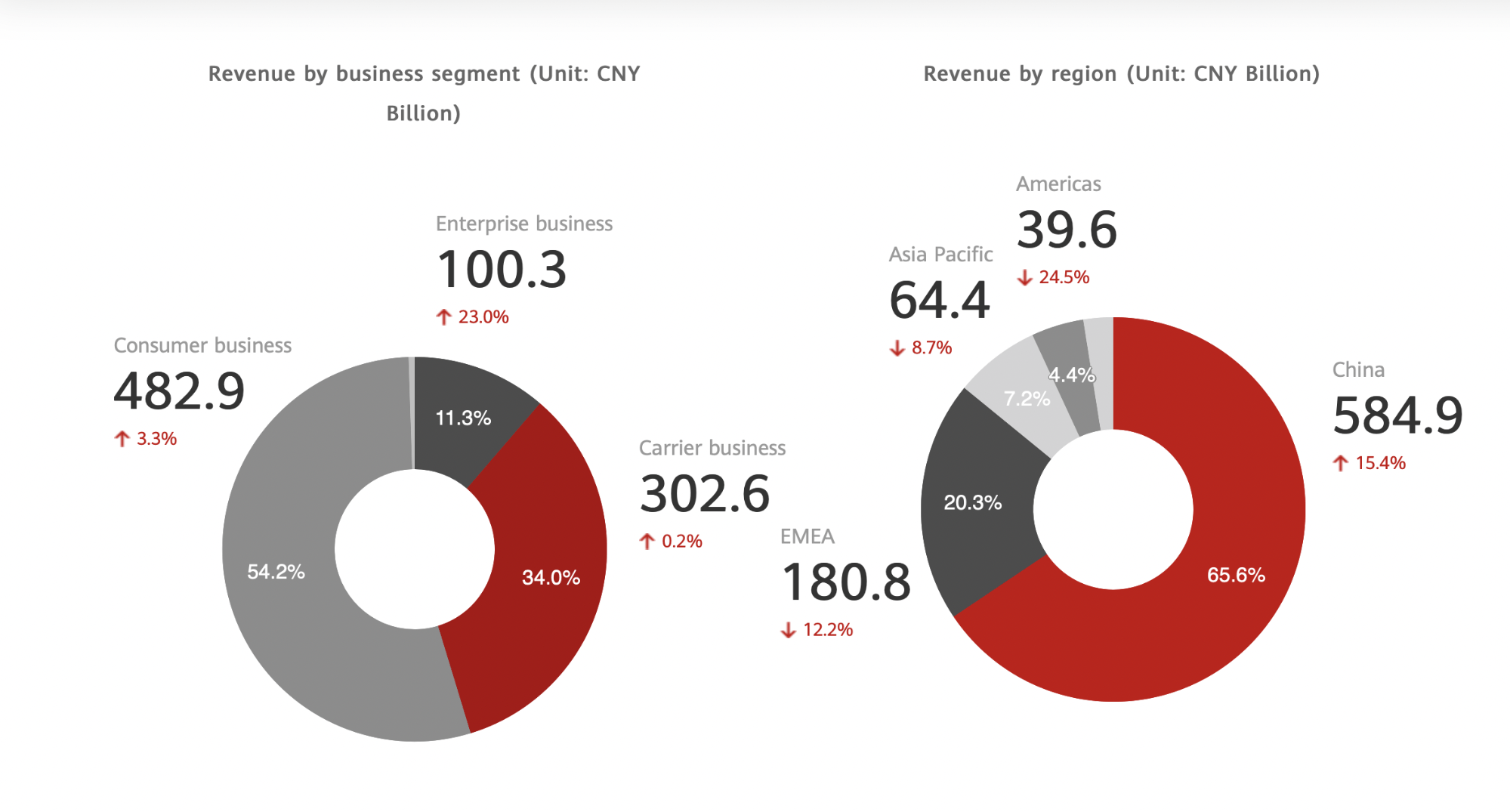

ファーウェイは基地局などICTインフラ機器のキャリア事業、スマートフォンなどのコンシューマー事業、サーバーやクラウドなど法人向けのエンタープライズ事業と3つの事業の柱を持つ。2020年はキャリア事業は0.2%増、コンシューマー事業は3.3%増、エンタープライズ事業は23%増とすべて増加した。

第5世代(5G)移動通信システムに関して、日本をはじめ多くの国から締め出しを食らったキャリア事業、半導体の供給をストップされたコンシューマー事業は苦しい状況にある。中でも、コンシューマー事業については、「これまで高い成長を遂げてきたが、仕入れなどの問題があり売り上げは減った」と認める。