「ボードゲーム(アナログゲーム)」の人気が高まっている。電源要らずでボードや駒、カードを用いるボードゲームは、人数さえそろえば誰でもプレイでき、普段デジタルゲームを遊ばない人にもとっつきやすい。一方で高度な駆け引きや高い戦略性がカギとなるゲームも多く、デジタルゲームのユーザーが熱中することも多い。外出機会が減少したコロナ禍においては、屋内で楽しめることも追い風となった。

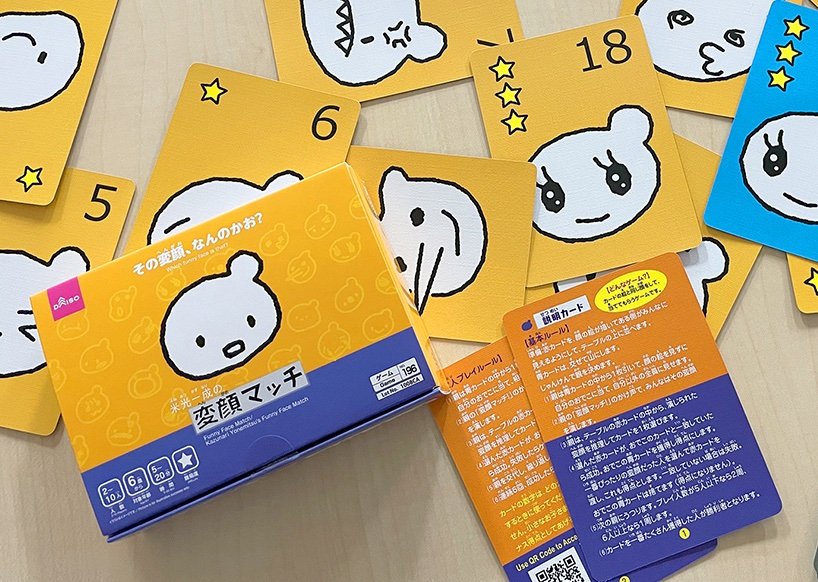

そんなボードゲームの購入先として定着しつつあるのが、100円ショップ「ダイソー」だ。実績のあるボードゲームのクリエイターの作品を110円で販売。既存のゲームに比べて10分の1以下の価格を実現し、敷居の高かったボードゲームを身近な存在にしようとしている。

ボードゲーム愛好家の間でも“ダイソーボドゲ”の名称で話題になり、都内のダイソーでは売り切れ店舗が続出した。

ダイソーボドゲを展開するのは、ダイソーで販売する脳トレ本やカレンダーを手がける大創出版。同社が参入を決めたボードゲームの魅力、そして愛好家も認めるクオリティと低価格両立の秘けつについて聞いた。

即売会の参加者は10年間で10倍以上、コロナ禍で市場はさらに成長

「ボードゲーム」という言葉の厳密な定義は難しいが、スマートフォンやTVゲームといった電源を使わないゲームの総称を指すことが多い。日本では「人生ゲーム」「UNO」などが有名だが、現在のボードゲームの源流は1990年代ごろのドイツゲームにあると言われている。大喜利のように会話主体で進行するパーティゲームから、1ゲームあたり数時間もかかる高度な戦略性が求められるゲームまで、その内容もさまざまだ。