巣ごもり消費の増加でショッピングの舞台がリアル店舗からEC、D2Cといった通信販売へとシフトする中、“アガる”買い物体験に欠かせない構成要素のひとつに「パッケージ」がある。注文後、楽しみに待っていた商品がステキなパッケージで届いたら、思わず写真に撮ってSNSにアップしたくなる気持ちにもなるというものだ。

個店のEC進出やD2Cの台頭で、ますます注目されるショップオリジナルのパッケージ。そのオリジナル包装資材の制作・提供を起点にしつつ、その後の資材管理や最適な倉庫の選定など、EC・D2C運営事業者の一連のバックエンド業務をサポートするのが、2020年10月設立のスタートアップ、shizaiだ。

shizaiは4月5日、ANRI、グローバル・ブレインと個人投資家を引受先とした第三者割当増資と日本政策金融公庫からの融資により、総額約1.2億円の資金調達を実施したと発表。また、同日、資材プラットフォーム「shizai」を正式にローンチした。

ECの“開封”体験がマーケティング、ブランディングで重視される

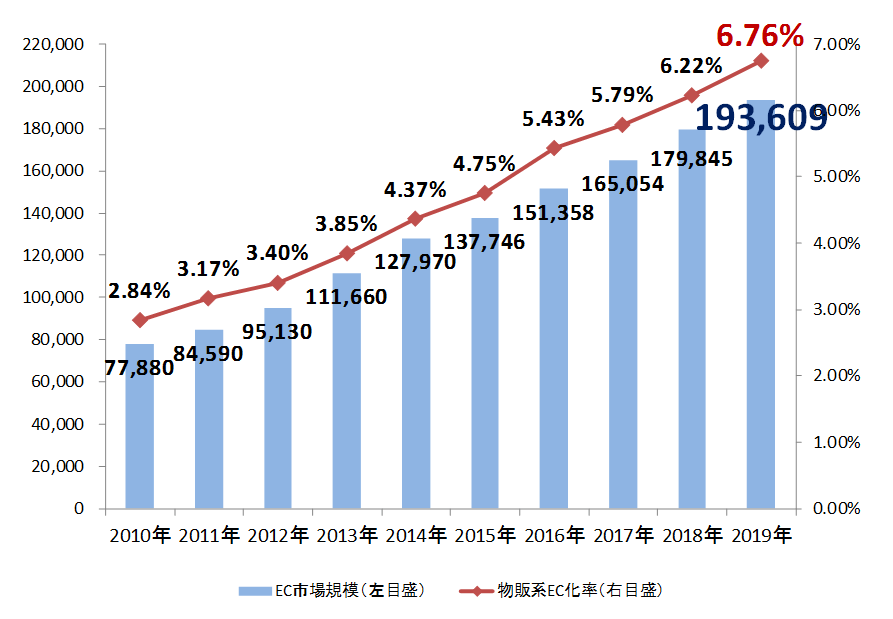

2020年7月に経済産業省が発表した、電子商取引に関する市場調査の結果によれば、国内のBtoC EC市場は年々規模を拡大。2019年時点で19.4兆円となった。そのうち約半分の10兆円強を実際の物が流通する物販分野が占める。

2020年以降は、新しい生活様式の浸透で非接触・非対面が求められたことによる巣ごもり消費の増加で、EC市場のさらなる伸びが予測される。