新型コロナウイルス感染症の影響で人々のライフスタイルや働き方が変わり、新たな需要が生まれた。日本でもそれに応える形でさまざまなサービスが事業を急拡大させたが、中でも“フードデリバリー”はその代表例の1つと言えるだろう。

ライドシェアサービスとしてスタートした「Uber」だが、今やそのサービス名を聞いて浮かべるのは「Uber Eats」、つまりフードデリバリーの方ではないだろうか。

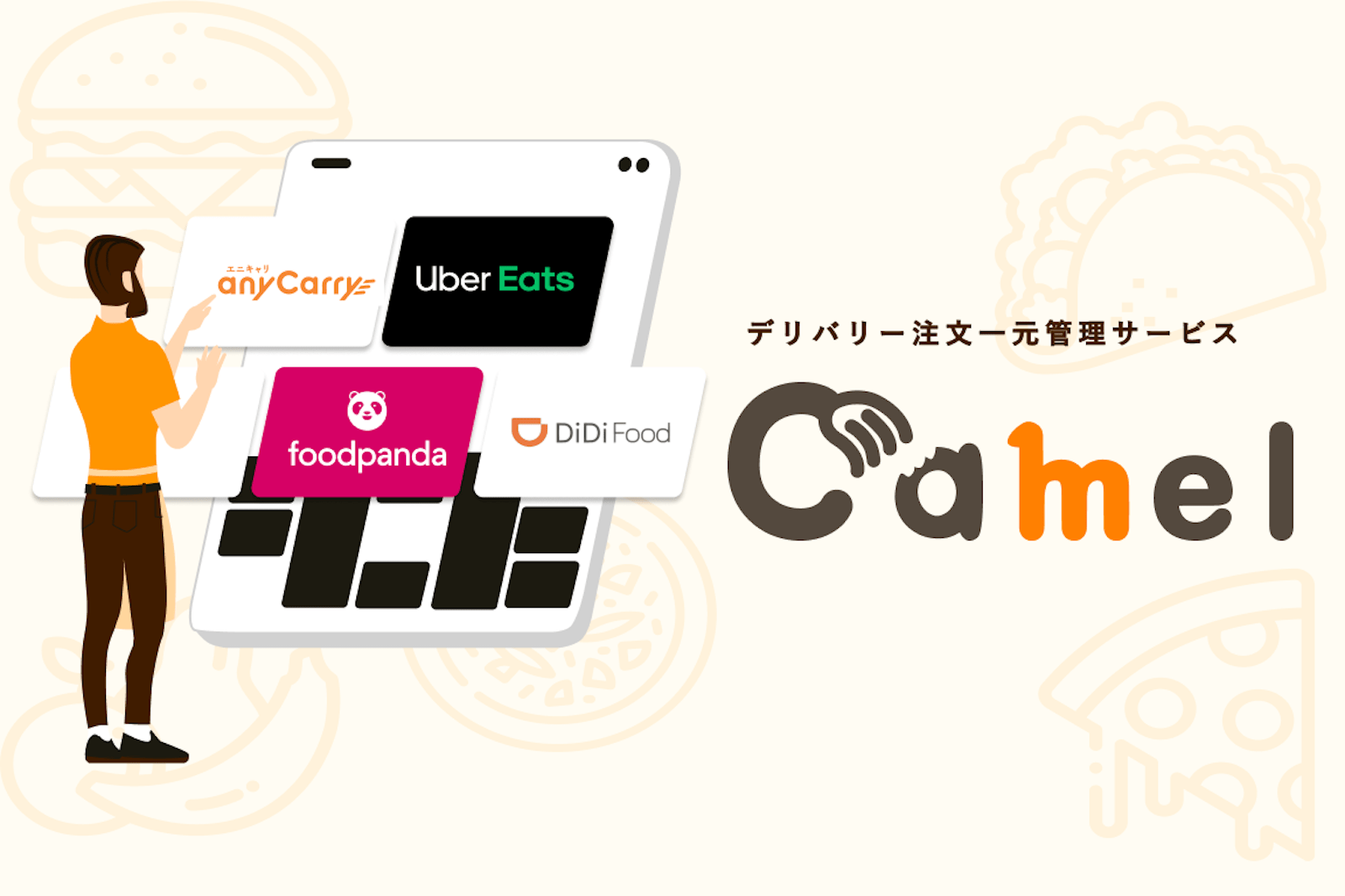

同サービスを筆頭にDiDi FoodやWolt、foodpandaなどグローバルで事業を展開するサービスが立て続けに日本に進出。国内発の出前館や楽天デリバリー、menu、Chompyなども含めて多くのプレイヤーがせめぎ合う。

コロナ禍で打撃を受けた飲食店に目を向けると、デリバリーやテイクアウトは貴重な収益源になりうる。そのため少しでもユーザーとの接点を増やすべく、複数のデリバリーサービスを導入する事業者も少なくない。

ただ、そこで密かに飲食店の悩みのタネになりつつあるのが「タブレット問題」だ。