医薬品などの虚偽・誇大広告に対する課徴金や措置命令といった制度を盛り込んだ改正薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)が8月1日に施行された。

これまでも医薬品や化粧品の広告における虚偽・誇大表示は薬機法で禁じられてきたが、違反時の罰金は最高200万円と軽微なものだった。ネット上にはこれまでも「肝臓が半年で復活」「スベスベ肌にする」「飲むだけで痩せる」といった表現で医薬品や化粧品、健康食品などを紹介する広告も散見されていた。

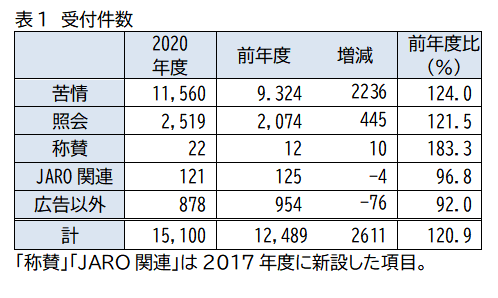

2020年度、公益社団法人日本広告審査機構(JARO)には広告に関する苦情が約1万2000件寄せられた。これは過去最多となる数字だ。中でもネット上の不適切な広告・表示に対する苦情の増加が顕著で、JAROでは「医薬品的な効果や誤認をまねく定期購入契約など不適切な広告・表示への苦情が増加するとともに、不快感を訴える広告表現に関するものも増加した」と説明している。

改正薬機法で導入された新制度は、問題ある広告が減るきっかけになるのか。改正薬機法の内容や医薬品・化粧品などの広告を取り巻く環境、そしてメーカーの実態などについて前後編でレポートする。

過激な広告を生み出す業界構造

改正薬機法について触れる前に、そもそもなぜ不適切な広告が増えたのかの背景について触れておこう。