AIとデータを活用し、最適な生産量や販売量を高い精度で予測する──。いわゆる「AI需要予測」は製造業や小売業を始めさまざまな領域で社会実装が進んでいる。

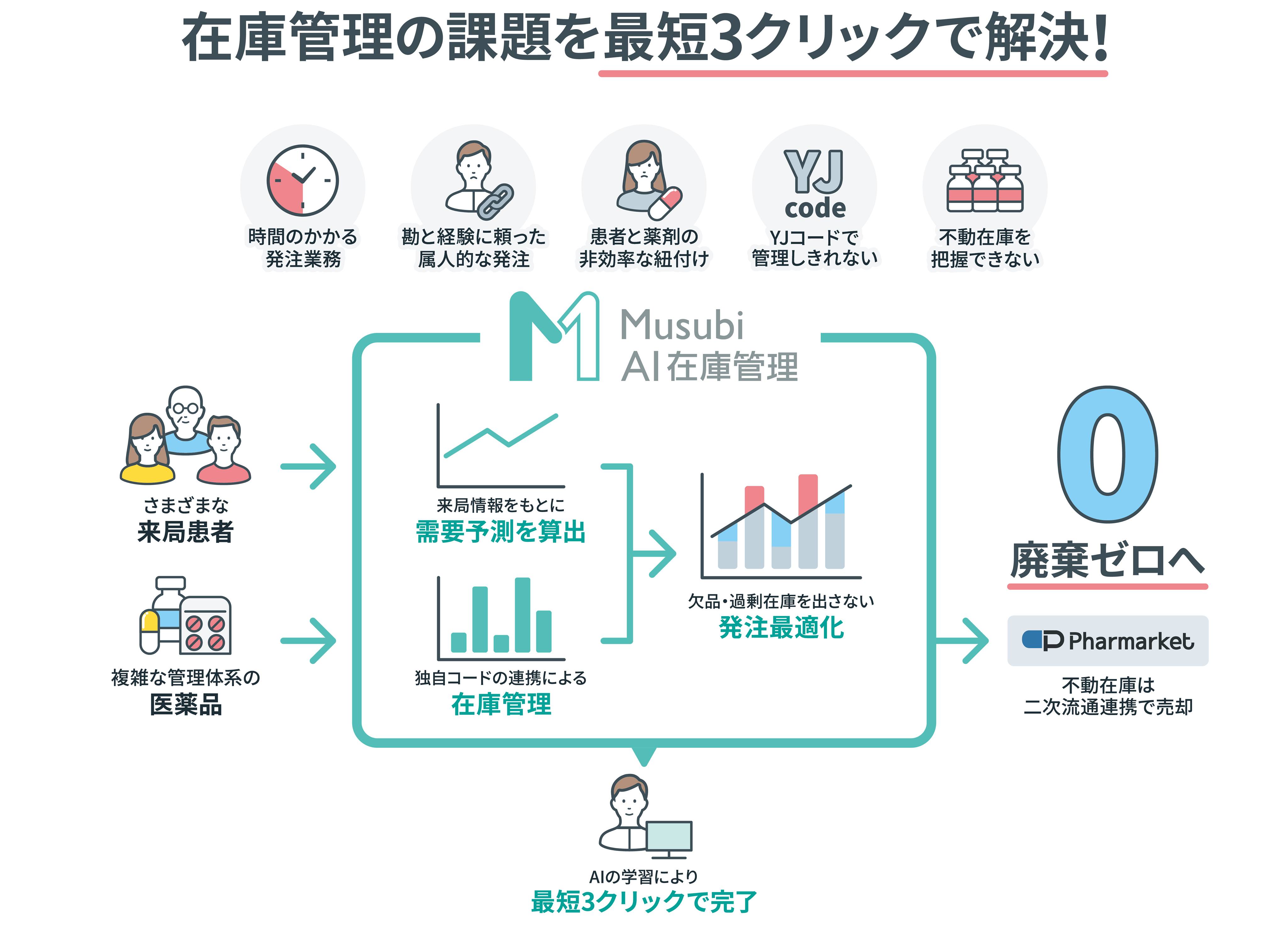

薬局における「医薬品の発注」もまさにその一例だ。「この薬がもっと必要になる気がするから、ひとまず3箱分買っておこう」といったように担当者の“勘や経験”に頼りがちで、結果として欠品や廃棄ロスが課題になっていた。業務負荷の軽減という観点からも、AIを活用して需要予測や在庫管理の質を改善する価値は大きい。

薬局向けのクラウド型電子薬歴システム「Musubi(ムスビ)」で薬局のDXに取り組んできたカケハシでは、そんな在庫管理のためのサービスを9月8日より開始した。

新サービスの名称は「Musubi AI在庫管理」。来局情報などを基にしたAIによる需要予測を通じて、医薬品の発注を最適化する仕組み。薬局側は目安として半年〜1年分ほどの来客情報を用意しておけば、それを軸に患者の来客予測を行う。

カケハシ代表取締役CEOの中川貴史氏によると、同サービスは薬局へのヒアリングも実施しながら約1年半ほどかけて開発を進めてきた。特にコアとなるアルゴリズムは社内の開発チームで内製しており、これが需要予測の精度やユーザー体験にも大きく影響を与えているという。