スタートアップ創業者やテック企業の経営者は、SNSなどを使った情報発信をビジネスにどのように生かしているのか。

メディアプラットフォームを提供するnoteでマーケティングプロデューサーを務める徳力基彦氏が、スタートアップの代表や先鋭的な企業で活躍するビジネスパーソンにインタビュー。SNSとの出会いや、ビジネスでのSNS活用術などについて聞く。

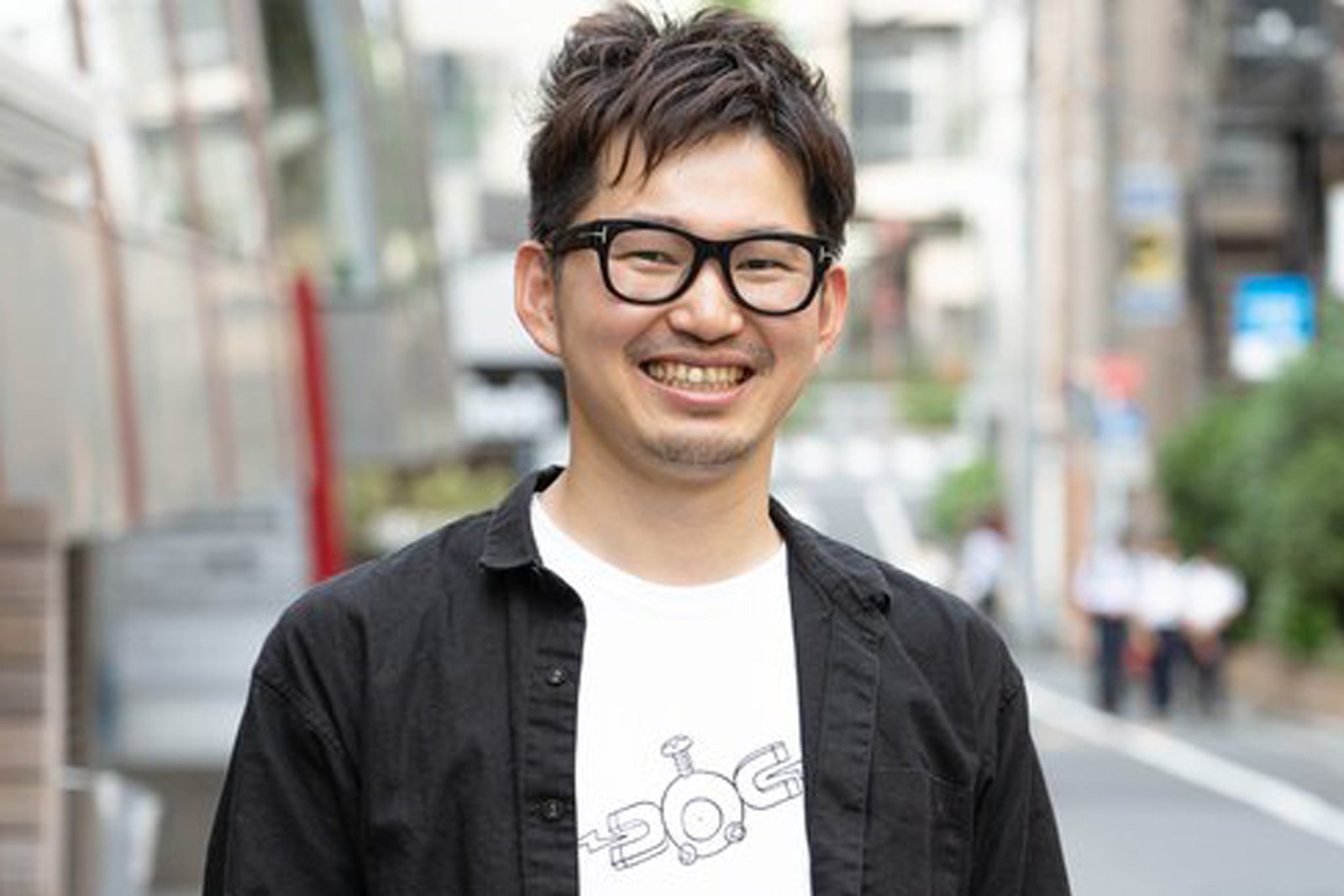

第4回は、クリエイターやアーティストが作業中の様子をライブ配信できる「00:00 Studio(フォーゼロスタジオ)」を運営するアル代表取締役の“けんすう”こと古川健介氏が登場。学生時代にインターネットでコミュニティサービスをつくりはじめ、現在はさまざまな事業を手がける古川氏が「起業に役立つSNSの使い方」をテーマに語る。

「起業のために頑張ってSNSを始める」のはおすすめしない

──けんすうさんは今、どんなSNSを使われていますか?

起業に関係するものだと、Twitterとnote、あと自社サービスの「00:00 Studio」の3つが多いです。