9月30日で全国の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が解除され、新型コロナウイルス感染症の影響は一段落ついたかたちだ。しかし変異株による感染再拡大の可能性なども専門家からは指摘されており、予断を許さない状況が当面続きそうなことも確かだ。

また感染状況の推移を反映して、コロナ禍前からじわじわと浸透していた働き方改革はこの1年半で一気に進んでいる。9月28日にはNTTが全グループ社員を対象にリモートワークを原則とし、転勤や単身赴任をなくしていく方針を発表。ポストコロナ時代にはオフィスワークとリモートワークが併存する「ハイブリッド型」の働き方が、さらに普及しそうだ。

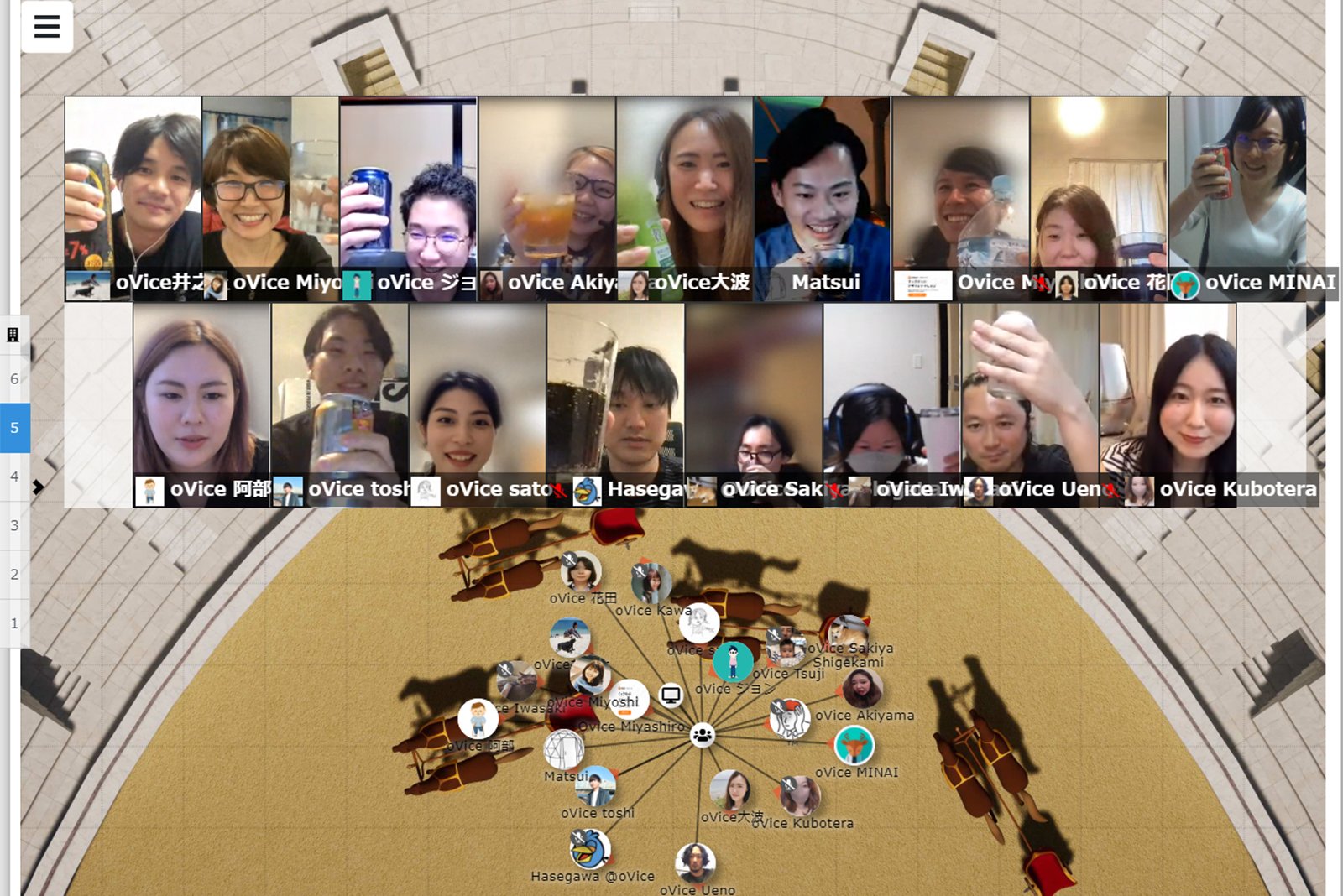

そうしたトレンドを背景に、ビデオ会議やビジネスチャットなどの各種ツールの活用も広がっている。2020年8月にサービスを開始したリモートコミュニケーションのためのツール「oVice(オヴィス)」もそのひとつだ。

サービスを提供するoVice代表取締役のジョン・セーヒョン氏によれば、昨年12月までは毎日10件程度だった問い合わせ件数が、今年1月に緊急事態宣言が再発令したことで1日30〜40件に増え始め、その後も感染の波が来る度に増加しているそうだ。12月に100万〜200万円だったMRR(月次経常収益)は現在、約2270万円にまで成長したという。

コロナ禍で利用が急進、リリースから11カ月でARR2億円超

oViceは、音声を軸にしたコミュニケーションツールだ。テレビやタクシーで、タレントの厚切りジェイソンさんがモニターに吸い込まれ、バーチャルオフィスとして設定された平面上でアバターとして会話を繰り広げるCMを見たことがある人も多いのではないだろうか。