ここ数年で一気に加速しつつある「脱炭素」に向けた動きは、スタートアップにとって大きなビジネスチャンスになりそうだ。

世界各国でカーボンニュートラル(実質的に温室効果ガスの排出をゼロにすること)を長期目標に掲げる流れが広がり、日本政府でも「2050年までにカーボンニュートラルを目指すこと」を2020年10月に宣言。企業においても脱炭素に対する取り組みの重要性が今まで以上に増している。

温室効果ガスの削減や温暖化対策などを後押しする技術は「クライメートテック(気候テック)」とも呼ばれ、関連するスタートアップが急激に増え始めた。ハードウェアからソフトウェア、代替肉といったものまで、気候テックに分類されるサービスは幅広いが、その中でも注目を集める分野の1つが「CO2の排出量を算出・可視化するクラウドサービス 」だ。

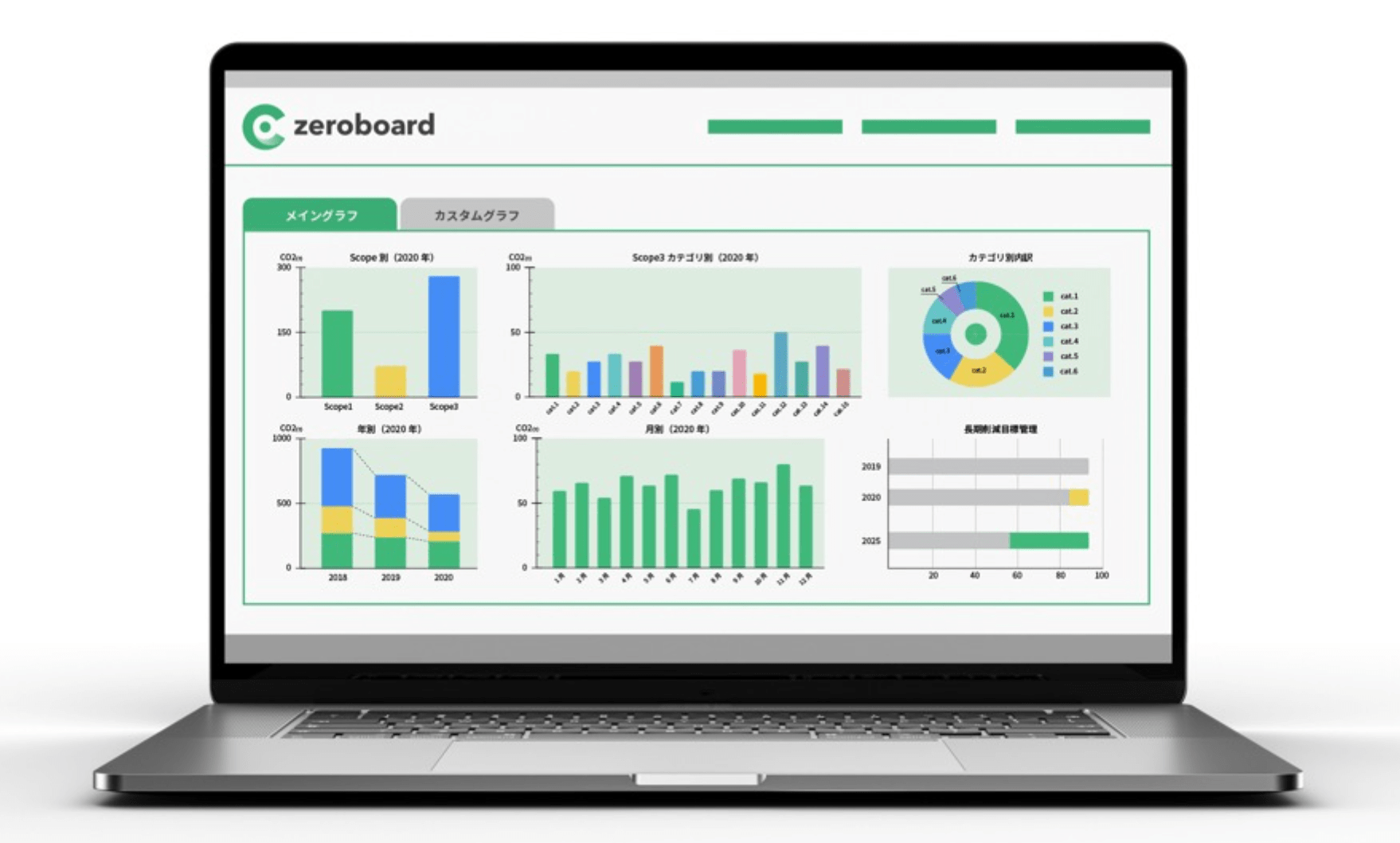

日本でこの領域のSaaS「zeroboard」を手がけるゼロボードでは、上場企業を中心に約80社に無料のベータ版を提供しており、2022年1月にも正式版のリリースを予定している。

もともと同サービスはドローンやエアモビリティなどを開発するA.L.I. Technologiesの1事業として始まった。2021年3月にベータ版を発表したところ引き合いが大きかったこともあり、この事業に注力すべく9月にMBOを実施。新会社としてスタートを切った。