リモートワークの普及により、場所を選ばない柔軟な働き方が可能になった。だが一方で、メールやデスクトップアプリなど、従来のツールだけではコミュニケーションやコラボレーションが難しいという課題もある。そのため2020年以降はビデオ会議の「Zoom」やビジネスチャットの「Slack」といったツールが飛躍的な成長を遂げている。

こうしたリモートワーク向けのツールの中でも、米国で急成長中のオンラインホワイトボード「Miro(ミロ)」が11月17日、日本市場への本格参入を表明した。

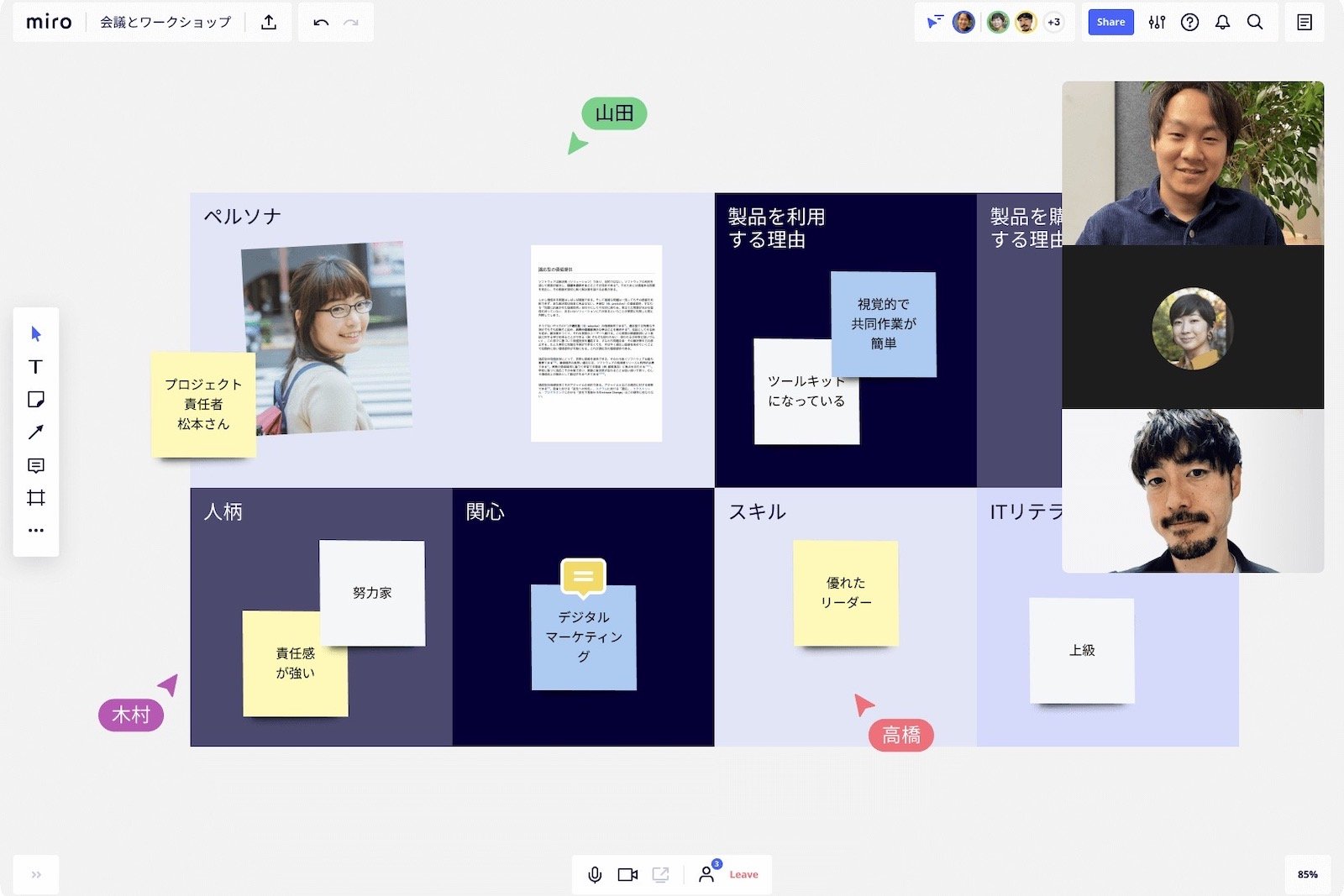

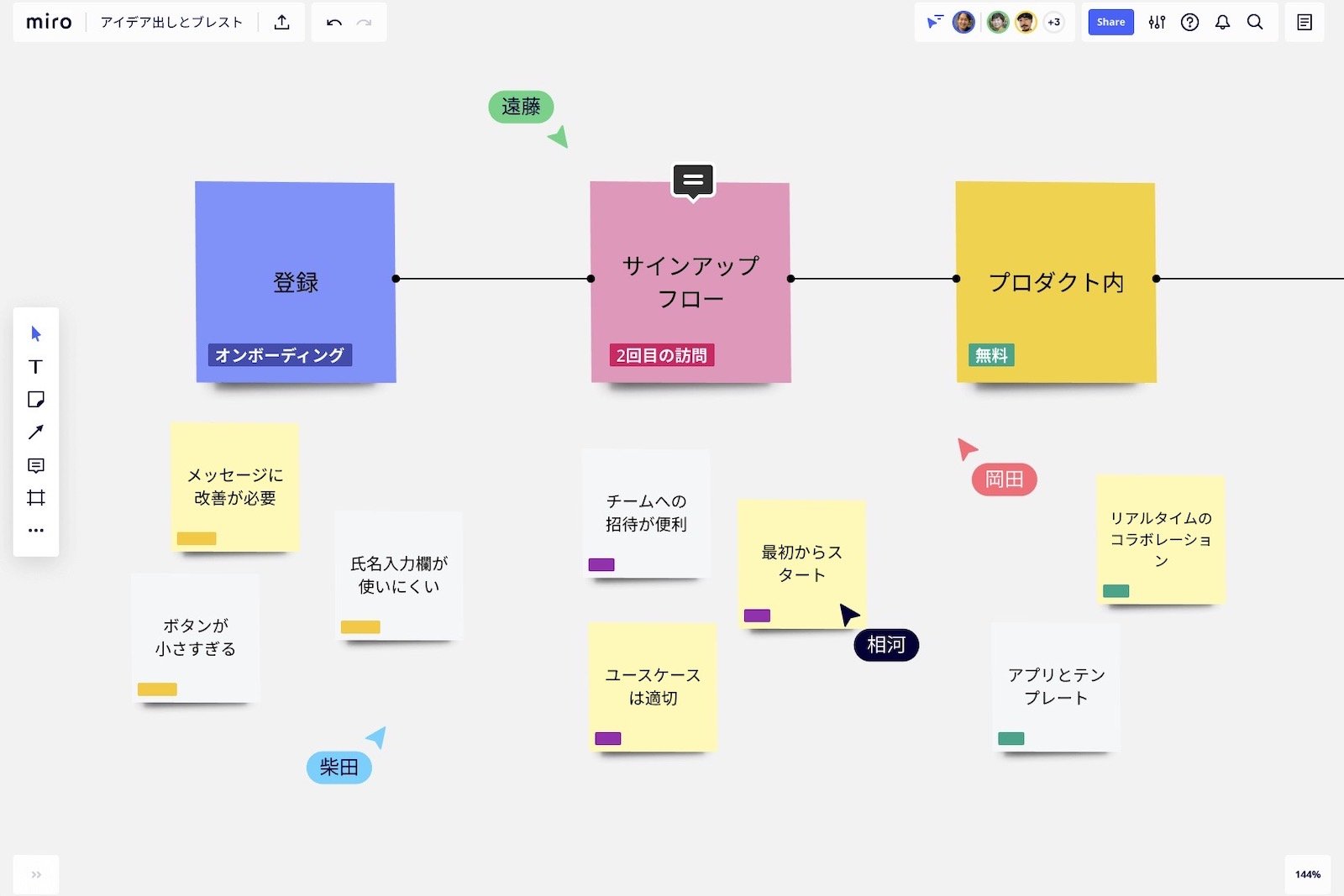

Miroは企業内外のチームメンバーが同時にアクセスし、主にリアルタイムでアイデア出しやブレストを行うためのプラットフォームだ。

Miroを展開する米RealtimeBoardは2021年5月に日本法人のミロ・ジャパンを設立。17日にオンライン開催された記者説明会では、RealtimeBoardでChief Revenue Officer(CRO:最高収益責任者)を務めるゼニヤ・ロギノフ氏と、ミロ・ジャパン代表執行役社長の五十嵐光喜氏が登壇した。2人は、2022年2月には未対応だった日本語にも対応すると明かした上で、今後の戦略について語った。

強みは多様な「ツール連携」と「テンプレート」

RealtimeBoardは2011年に米国で設立したスタートアップだ。ローンチ当初のサービス名は「RealtimeBoard」だったが、2019年のリブランディングを経てMiroとなった。