「サイバーセキュリティ」はスタートアップにとって大きなビジネスチャンスが眠る市場の1つだ。米国調査会社のCB Insightsが9月に発表したレポートによると現在グローバルで800社超存在するユニコーン企業のうち、サイバーセキュリティ領域に属する企業は30社以上にのぼる。

時価総額が日本円で1兆円前後の規模になっている米Tanium(90億ドル超え)や英Snyk(約86億ドル)を筆頭に、近年急速な成長を遂げて新たにユニコーン企業の仲間入りをする企業も目立つ。

日本でこの領域に取り組むスタートアップの1社、Flatt Securityは、中でも“開発者に寄り添ったセキュリティ”に可能性を見出し、事業を加速させようとしている。

脆弱性診断は前年度500%成長、新サービスも3000万円規模の売上に

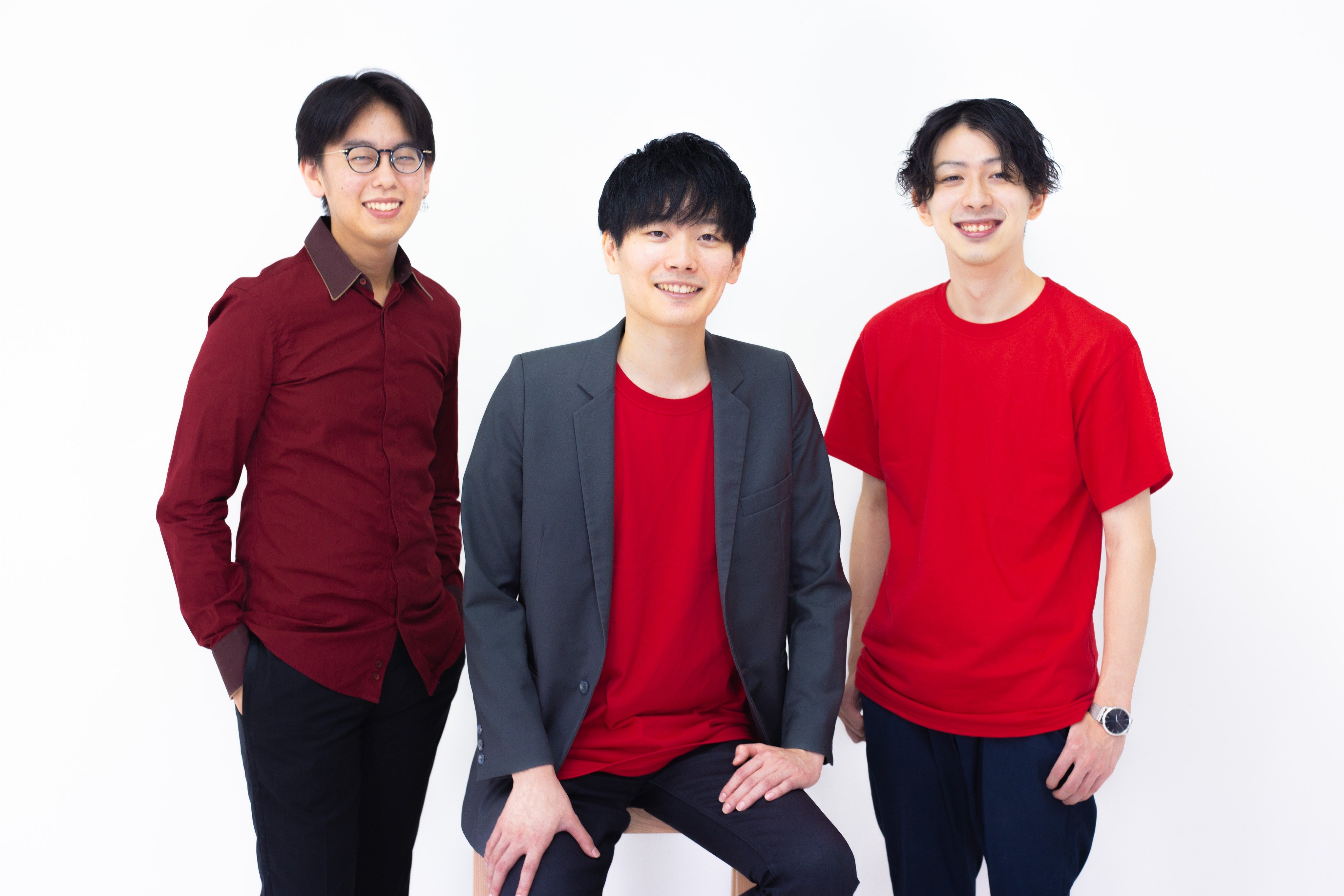

Flatt Securityは2017年5月の設立。エンジニアとしてFiNCやメルカリに在籍していた代表取締役の井手康貴氏をはじめ、当時現役の東大生だったメンバーが中心となって立ち上げたチームだ。

創業時はライブコマース領域からスタートし、2019年よりサイバーセキュリティ領域へと方向転換。ウェブサービスやスマホアプリのセキュリティ診断を軸に事業を拡大し、そこで得られたノウハウや顧客の声を基に自社プロダクトの開発にも取り組んできた。