寝たきりの状態や病気に苦しむことなく、人生の幕引き直前までぴんぴん元気でいることを指す言葉「ぴんぴんころり」。そんな言葉を社名にし、アクティブシニア向けに育児・家事支援など活躍の場を創出する起業家がいる。

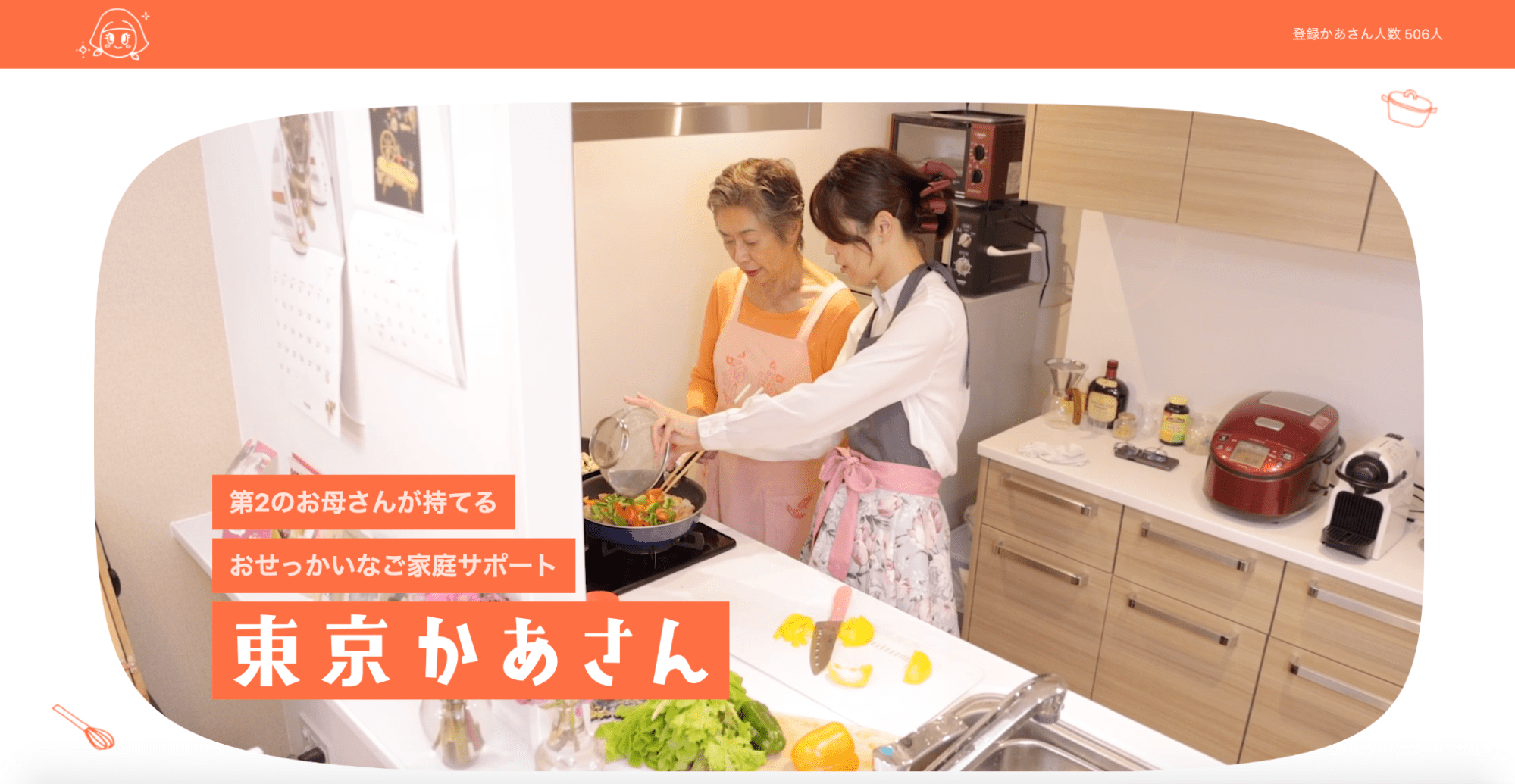

小日向えり。“近所にもうひとりのお母さんを”をコンセプトとした、育児・家事支援サービス「東京かあさん」を運営する、ぴんぴんころりの代表取締役だ。

東京かあさんは、さまざまなスキルを持ったシニアワーカーが個人家庭を訪問し、家事や育児の手伝いをしたり、料理や掃除のコツを教えたりする、"お母さん"の出張サービス。登録しているお母さんの平均年齢は67歳。また、サービスを利用するユーザーの7割は30〜40代の共働きかつ子育て世帯が中心となっているという。

2019年4月のサービス開始から約2年半が経った現在、お母さんの登録者数は500人を超えたほか、累計マッチング数は300件を超えるなど、ニーズが生まれつつある。

さらなる事業の拡大を目指すべく、運営元のぴんぴんころりは12月8日、ANRI、セゾン・ベンチャーズなどを引受先とした第三者割当増資によって、総額8200万円の資金調達を実施したことを発表した。今回の調達で同社の累計資金調達額は1.5億円となった。調達した資金は人材採用、シニアワーカーとユーザーの獲得に充てる予定だという。